一城秋色,满城匠心。由佛山市政协主办、佛山市文化广电旅游体育局、佛山市新闻传媒中心、佛山市豪麦纪录片有限责任公司联合制作的人文纪录片《百年印记-佛山秋色》正式上线。纪录片上集《艺出岭南》,用镜头循着匠人指尖的温度与历史深处的脉络,在一凿一刻、一雕一琢之间,探寻佛山人的立“城”之本、立“市”之魂。

惊叹了六百年,何止于美?更是一座城的风骨与传奇!

当北国层林尽染,佛山正被一种独属于她的“秋色”所浸染——一场酝酿四季、牵动万家的全城盛典,正踏秋而来。作为国家级非物质文化遗产代表性项目,佛山秋色历经六百年时光淬炼,为世人品读惊艳,已然成为一部岭南文脉薪火相传、奔涌不息的活态史诗。

一城忠义启秋色:一场庆贺丰收、兴于民间的全城盛典

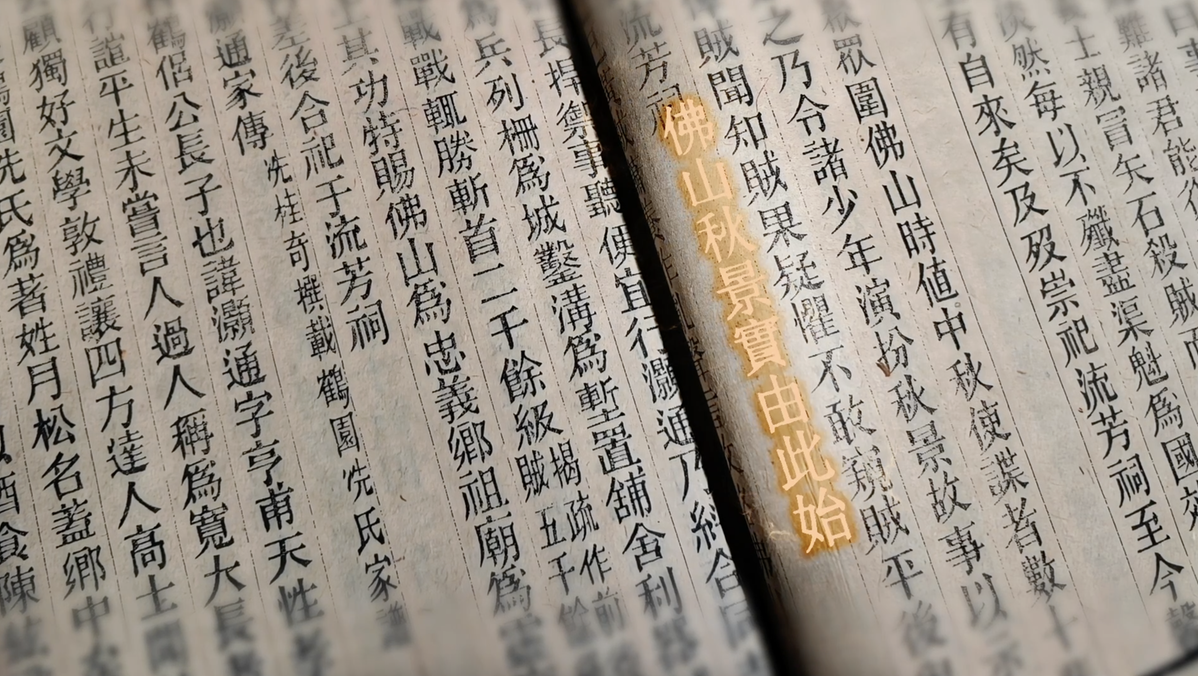

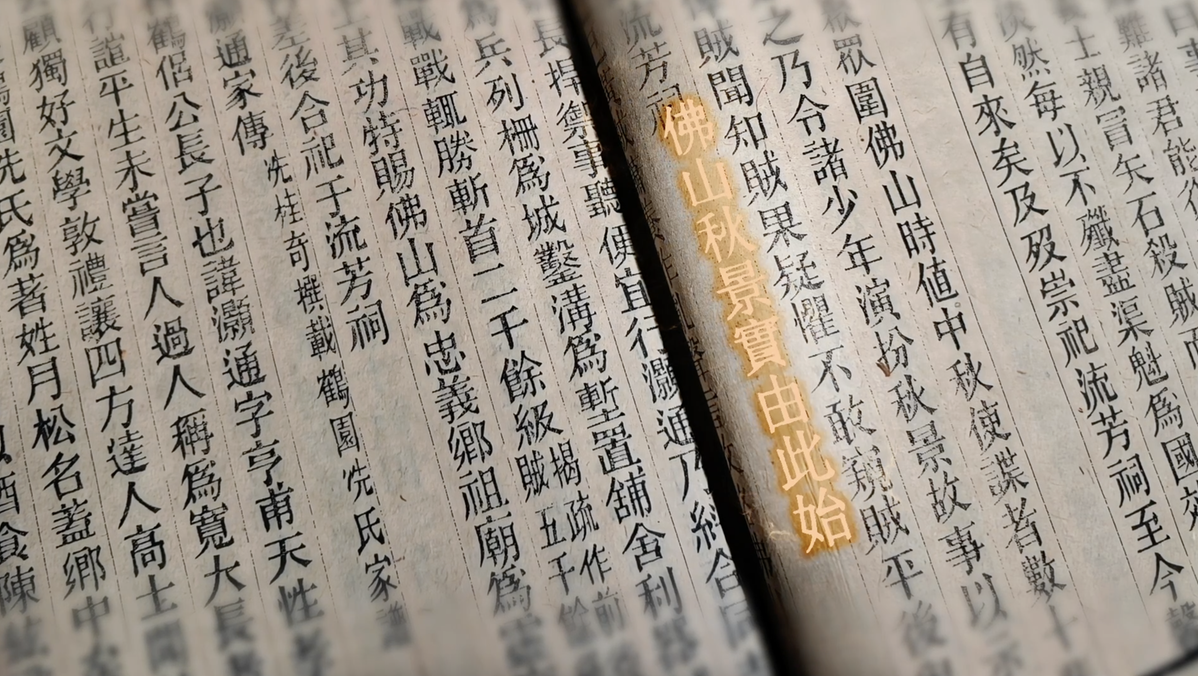

佛山秋色的故事,始于农耕时代的丰收喜悦,却因一场“智慧守土”的传奇,写下浓墨重彩的开篇。其雏形可追溯至两晋时期,孩童舞草龙庆丰收的场景,是岭南先民对自然馈赠的感恩;而“佛山秋色”之名的正式确立,藏着一段明朝正统十四年(1449年)的守城佳话。

当年中秋夜,农民黄萧养觊觎佛山富庶,欲前来洗劫。危急时刻,“二十二老”之一的佛山老街坊梁濬浩想出奇策:发动百姓剪锦为旗、削竹为戈,佯装重兵巡城;全城百姓齐敲水桶面盆,点亮万家灯火,让叛军暗探误以为佛山兵力充盈。

一城人用智慧与勇气,守住了家园,也为佛山赢得了“忠义乡”的隽永美名。而那场手持道具、扮演故事的巡游,正是“佛山秋景,实由此始”的源头。

明清时期,河网交织、舟楫往来,凭借四通八达的水运网络,佛山崛起为“四大名镇”与“天下四大聚”。工商业的繁荣,为秋色注入了新活力——各商铺能工巧匠用农产品、手工业余料制作成工艺品,自发组织巡游,称之为“赛秋”。

由此,佛山秋色从田埂阡陌走向繁华市井,从单纯的农耕庆丰演变为商民共襄、万众同乐的秋色赛会。《佛山忠义乡志》中所载“行者如海,立者如山”,正是当年秋色鼎盛、万人空巷的生动写照。

七色非遗绘华章:一场流光溢彩、技艺荟萃的艺术盛宴

若说历史是佛山秋色的“筋骨”,那代代相传的技艺,便是它绵延六百年的“脉搏”。灯色、车色、马色、水色、飘色、地色、景色“七色交织”,彩灯、醒狮、十番、功夫“非遗荟萃”,佛山秋色这场永不落幕的艺术盛宴,藏着无数“化腐朽为神奇”的匠心绝技。

佛山灯彩:匠心为骨、古韵为光,一盏灯里见天地

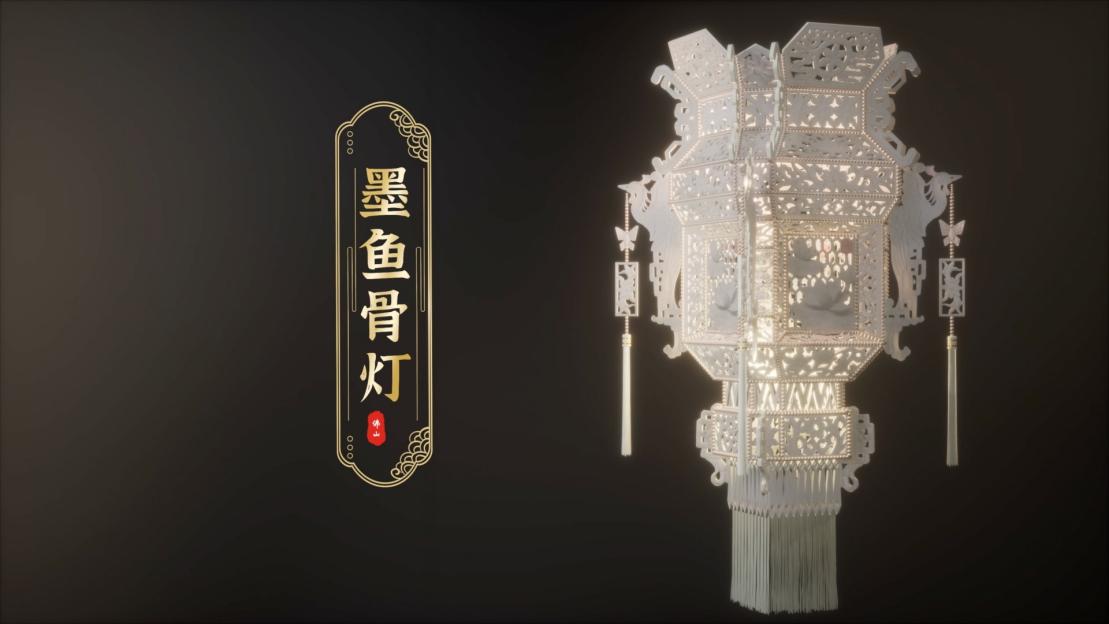

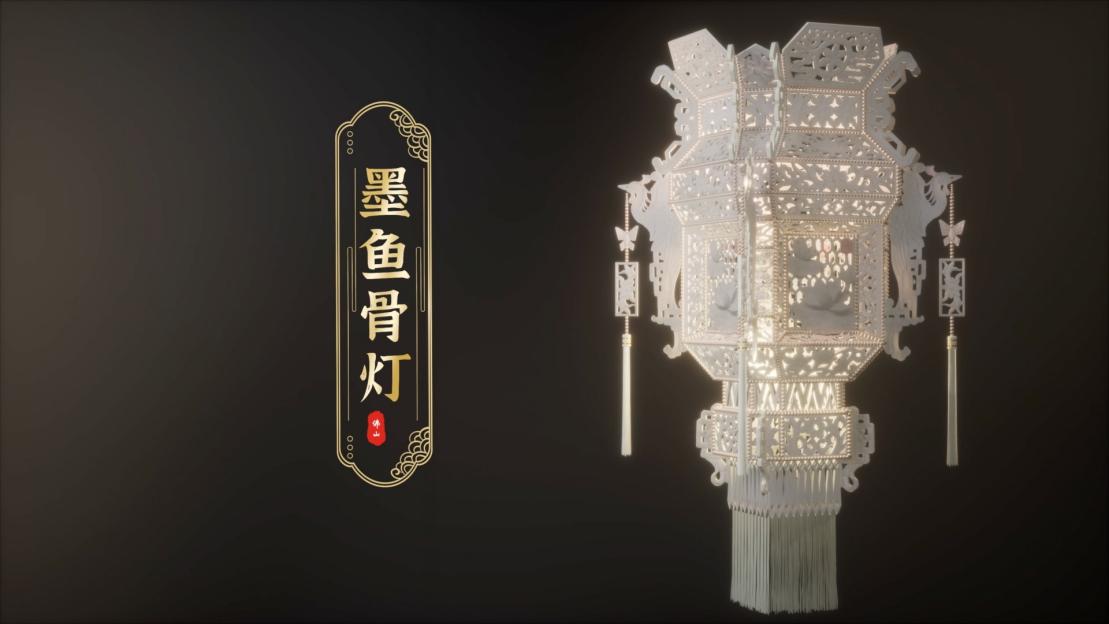

佛山彩灯(又称佛山灯色),以竹篾、铁线为骨,以铜衬剪纸、丝绸绘画为饰,自明代起便惊艳四方。其最独特之处,在于秋色特艺灯“万物皆可化灯”的巧思——鱼鳞、瓜子、墨鱼骨等看似无用的材料,在匠人手中能蜕变为璀璨灯艺。

杨玉榕,佛山彩灯国家级代表性传承人,80岁高龄依旧潜心于秋色特艺灯创作。每隔一段时间,她都会去到菜市场,不是为了买鱼,而是收集鱼鳞。别人眼里一文不值的鱼鳞,在杨玉榕看来,却是宝贝。

铁丝为骨,剪纸作衬,将鱼鳞贴在镂空处。历经半个月的精心雕琢,一盏“五彩鱼鳞灯”才能成型。设计的巧妙,在于即便在日光下,也能产生色彩斑斓的艺术效果。

又轻又脆的墨鱼骨,每一块都自带海洋的肌理。杨玉榕会顺应这些天然的纹理和形状,精心雕琢,呼吸与刀锋同频,力道游刃于毫厘之间。一盏不足半米高的墨鱼骨灯,要拼接140多块精雕细琢的墨鱼骨,每一处细节都藏着“守拙求真”的匠心。

像生秋色:纸扑为胎、蜡塑为形,一作品能“以假乱真”

“像生秋色”是佛山秋色的“一绝”,对应巡游“七色”中的“景色”。它没有固定程式,材料随手拈来,按工艺可分为纸扑、蜡塑、泥塑、粘等灯,讲究的是“新、奇、妙、肖”,力求达到“以假乱真”的境界。

作为“中秋节(佛山秋色)”国家级代表性传承人何信的嫡传弟子,梁凤英、何雅欣、张海莲三人,正接替师父,肩负起传承这门古老技艺的使命。

选用质地柔韧、透水性好的宣纸,撕成小块,以清水浸润,细致地贴在模具内侧,均匀压出纹理——这第一层,行话谓之“打水底”。

随后,将宣纸蘸上浆糊,覆上新的一层。如此工序,反复二十多层。待纸朴层彻底干透后精准着色上油,一只色泽金黄、油脂欲坠的“烧鹅”,要历经二十多天的精心“烹制”,完美“出炉”。

更令人称奇的是“水中塘鲺”,用调配浓度恰到好处的胶水,徐徐注入模具,放入水中待其凝固后脱模,一尾“塘鲺”跃然水中,须鳍轻颤、姿态灵动,令人不禁为这虚实相生的绝妙境界而惊叹折服。

巡游彩车:钢铁为架、光影为衣,一车承载古今盛世

如果说像生秋色是“指尖的方寸乾坤”,那秋色巡游中的彩车,便是“匠心的巍巍舒展”。20世纪80年代后,佛山彩灯从“竹篾纸制的小型室内品”升级为“防风防水的室外广场艺术”,彩车也逐渐成为巡游的核心亮点。

匠心为基,可承凌云之志。一部6米长、4米高、3米宽的彩车,需历经样式设计、骨架搭制、焊接加固、光源镶嵌、装裱扪衬、喷漆上色、装配调试等多道工序,耗时数月才能完成。

佛山彩灯国家级代表性传承人陈棣桢召集昔日佛山市民间艺术社的同仁,创立彩灯工作室。虽然自嘲“退休者联盟”,但他们在工作台前再次迸发的激情,比年轻时更炽烈,更纯粹。

老师傅们埋首打磨时光的同时,佛山秋色也正被年轻的创作者们赋予更当代的审美和想象。

新锐设计师大胆尝试一次跨界融合——将传统粤剧与二次元文化融入彩车。天马行空的创意,在老师傅的薪火映照下,落地生花;

青年传承人以“一万米铁丝、一千五百个灯泡、六百米布料”为材料,实现恢宏的构想,让上古神兽鲲鹏在彩车上“重生”,实现传统与现代的碰撞。

文脉永续润岭南:不止是巡游,是持续生长的文明印记

无根之木,难承新叶;无源之水,终涸清流。

佛山秋色能历经六百年而不衰,离不开一代代匠人们在传承中创新,在创新中坚守。他们从自然中取材,用循环再生的智慧续写与自然的和谐对话;他们将生活点滴融入技艺,让非遗不再是博物馆里凝固的标本。在佛山,秋色不只是一场巡游,是流淌在血脉中的情感密码、代代相传的生命哲学,是一种持续生长的文明。

夜幕降临,华灯初上。巡游队伍,如同一道穿越时空的光流,从历史深处奔涌而来,携带着一座城的温度与记忆,浩浩荡荡地汇入当下。

灯火长明,人声未歇。传统与现代还将在这里完成一次又一次跨越时空的对话……

导演手记:

拍摄《艺出岭南》,是从菜市场开始的。

初次拜访杨玉榕大师时,我说我们要用镜头记录精湛的秋色技艺。她却笑着说:“想拍好秋色,得先跟我去趟菜市场。”我有些诧异,但还是跟着她去了。在鱼档前,她仔细翻拣着鱼鳞,告诉我哪一片透光性好,哪一片形状完整。她说,几十年前,老师傅也是这样带着她,从最寻常的生活中认识材料的。后来,我又跟着何信大师的女儿雅欣,穿街走巷,站在烧腊店前反复端详烧鹅的皮色与油光。她说,父亲创作时,每一处细微的纹理,都力争做到百分百还原。那一刻我忽然明白:秋色的根,不在博物馆里,而在佛山人热气腾腾的日常中。

为了讲好这段六百年的秋色故事,我们决定借科技之力,让历史可感可视——明代乡民剪锦为旗、削竹为戈,夜晚灯火通明、敲盆为阵,吓退黄萧养;汾江古渡千帆交错,商船如织,铺陈出“天下四大聚”的繁华……于是,当AI生成的画面与今日巡游的盛景交叠,我们仿佛打开了一扇时空之门,让观众亲眼看见:一种民俗,如何从一场生存的智慧,演变为一座城的集体记忆。

一部纪录片就是一段有声有色的历史。我们心怀敬畏,用心定格,用情记录。这部饱含深情的《百年印记·佛山秋色》,不仅是一次记录,更是一份给世界的邀约。我期待通过它,让更多人领略秋色之美,感知佛山之韵。

——纪录片《百年印记-佛山秋色》上集“艺出岭南”导演杜燕

一城秋色,满城匠心。由佛山市政协主办、佛山市文化广电旅游体育局、佛山市新闻传媒中心、佛山市豪麦纪录片有限责任公司联合制作的人文纪录片《百年印记-佛山秋色》正式上线。纪录片上集《艺出岭南》,用镜头循着匠人指尖的温度与历史深处的脉络,在一凿一刻、一雕一琢之间,探寻佛山人的立“城”之本、立“市”之魂。

惊叹了六百年,何止于美?更是一座城的风骨与传奇!

当北国层林尽染,佛山正被一种独属于她的“秋色”所浸染——一场酝酿四季、牵动万家的全城盛典,正踏秋而来。作为国家级非物质文化遗产代表性项目,佛山秋色历经六百年时光淬炼,为世人品读惊艳,已然成为一部岭南文脉薪火相传、奔涌不息的活态史诗。

一城忠义启秋色:一场庆贺丰收、兴于民间的全城盛典

佛山秋色的故事,始于农耕时代的丰收喜悦,却因一场“智慧守土”的传奇,写下浓墨重彩的开篇。其雏形可追溯至两晋时期,孩童舞草龙庆丰收的场景,是岭南先民对自然馈赠的感恩;而“佛山秋色”之名的正式确立,藏着一段明朝正统十四年(1449年)的守城佳话。

当年中秋夜,农民黄萧养觊觎佛山富庶,欲前来洗劫。危急时刻,“二十二老”之一的佛山老街坊梁濬浩想出奇策:发动百姓剪锦为旗、削竹为戈,佯装重兵巡城;全城百姓齐敲水桶面盆,点亮万家灯火,让叛军暗探误以为佛山兵力充盈。

一城人用智慧与勇气,守住了家园,也为佛山赢得了“忠义乡”的隽永美名。而那场手持道具、扮演故事的巡游,正是“佛山秋景,实由此始”的源头。

明清时期,河网交织、舟楫往来,凭借四通八达的水运网络,佛山崛起为“四大名镇”与“天下四大聚”。工商业的繁荣,为秋色注入了新活力——各商铺能工巧匠用农产品、手工业余料制作成工艺品,自发组织巡游,称之为“赛秋”。

由此,佛山秋色从田埂阡陌走向繁华市井,从单纯的农耕庆丰演变为商民共襄、万众同乐的秋色赛会。《佛山忠义乡志》中所载“行者如海,立者如山”,正是当年秋色鼎盛、万人空巷的生动写照。

七色非遗绘华章:一场流光溢彩、技艺荟萃的艺术盛宴

若说历史是佛山秋色的“筋骨”,那代代相传的技艺,便是它绵延六百年的“脉搏”。灯色、车色、马色、水色、飘色、地色、景色“七色交织”,彩灯、醒狮、十番、功夫“非遗荟萃”,佛山秋色这场永不落幕的艺术盛宴,藏着无数“化腐朽为神奇”的匠心绝技。

佛山灯彩:匠心为骨、古韵为光,一盏灯里见天地

佛山彩灯(又称佛山灯色),以竹篾、铁线为骨,以铜衬剪纸、丝绸绘画为饰,自明代起便惊艳四方。其最独特之处,在于秋色特艺灯“万物皆可化灯”的巧思——鱼鳞、瓜子、墨鱼骨等看似无用的材料,在匠人手中能蜕变为璀璨灯艺。

杨玉榕,佛山彩灯国家级代表性传承人,80岁高龄依旧潜心于秋色特艺灯创作。每隔一段时间,她都会去到菜市场,不是为了买鱼,而是收集鱼鳞。别人眼里一文不值的鱼鳞,在杨玉榕看来,却是宝贝。

铁丝为骨,剪纸作衬,将鱼鳞贴在镂空处。历经半个月的精心雕琢,一盏“五彩鱼鳞灯”才能成型。设计的巧妙,在于即便在日光下,也能产生色彩斑斓的艺术效果。

又轻又脆的墨鱼骨,每一块都自带海洋的肌理。杨玉榕会顺应这些天然的纹理和形状,精心雕琢,呼吸与刀锋同频,力道游刃于毫厘之间。一盏不足半米高的墨鱼骨灯,要拼接140多块精雕细琢的墨鱼骨,每一处细节都藏着“守拙求真”的匠心。

像生秋色:纸扑为胎、蜡塑为形,一作品能“以假乱真”

“像生秋色”是佛山秋色的“一绝”,对应巡游“七色”中的“景色”。它没有固定程式,材料随手拈来,按工艺可分为纸扑、蜡塑、泥塑、粘等灯,讲究的是“新、奇、妙、肖”,力求达到“以假乱真”的境界。

作为“中秋节(佛山秋色)”国家级代表性传承人何信的嫡传弟子,梁凤英、何雅欣、张海莲三人,正接替师父,肩负起传承这门古老技艺的使命。

选用质地柔韧、透水性好的宣纸,撕成小块,以清水浸润,细致地贴在模具内侧,均匀压出纹理——这第一层,行话谓之“打水底”。

随后,将宣纸蘸上浆糊,覆上新的一层。如此工序,反复二十多层。待纸朴层彻底干透后精准着色上油,一只色泽金黄、油脂欲坠的“烧鹅”,要历经二十多天的精心“烹制”,完美“出炉”。

更令人称奇的是“水中塘鲺”,用调配浓度恰到好处的胶水,徐徐注入模具,放入水中待其凝固后脱模,一尾“塘鲺”跃然水中,须鳍轻颤、姿态灵动,令人不禁为这虚实相生的绝妙境界而惊叹折服。

巡游彩车:钢铁为架、光影为衣,一车承载古今盛世

如果说像生秋色是“指尖的方寸乾坤”,那秋色巡游中的彩车,便是“匠心的巍巍舒展”。20世纪80年代后,佛山彩灯从“竹篾纸制的小型室内品”升级为“防风防水的室外广场艺术”,彩车也逐渐成为巡游的核心亮点。

匠心为基,可承凌云之志。一部6米长、4米高、3米宽的彩车,需历经样式设计、骨架搭制、焊接加固、光源镶嵌、装裱扪衬、喷漆上色、装配调试等多道工序,耗时数月才能完成。

佛山彩灯国家级代表性传承人陈棣桢召集昔日佛山市民间艺术社的同仁,创立彩灯工作室。虽然自嘲“退休者联盟”,但他们在工作台前再次迸发的激情,比年轻时更炽烈,更纯粹。

老师傅们埋首打磨时光的同时,佛山秋色也正被年轻的创作者们赋予更当代的审美和想象。

新锐设计师大胆尝试一次跨界融合——将传统粤剧与二次元文化融入彩车。天马行空的创意,在老师傅的薪火映照下,落地生花;

青年传承人以“一万米铁丝、一千五百个灯泡、六百米布料”为材料,实现恢宏的构想,让上古神兽鲲鹏在彩车上“重生”,实现传统与现代的碰撞。

文脉永续润岭南:不止是巡游,是持续生长的文明印记

无根之木,难承新叶;无源之水,终涸清流。

佛山秋色能历经六百年而不衰,离不开一代代匠人们在传承中创新,在创新中坚守。他们从自然中取材,用循环再生的智慧续写与自然的和谐对话;他们将生活点滴融入技艺,让非遗不再是博物馆里凝固的标本。在佛山,秋色不只是一场巡游,是流淌在血脉中的情感密码、代代相传的生命哲学,是一种持续生长的文明。

夜幕降临,华灯初上。巡游队伍,如同一道穿越时空的光流,从历史深处奔涌而来,携带着一座城的温度与记忆,浩浩荡荡地汇入当下。

灯火长明,人声未歇。传统与现代还将在这里完成一次又一次跨越时空的对话……

导演手记:

拍摄《艺出岭南》,是从菜市场开始的。

初次拜访杨玉榕大师时,我说我们要用镜头记录精湛的秋色技艺。她却笑着说:“想拍好秋色,得先跟我去趟菜市场。”我有些诧异,但还是跟着她去了。在鱼档前,她仔细翻拣着鱼鳞,告诉我哪一片透光性好,哪一片形状完整。她说,几十年前,老师傅也是这样带着她,从最寻常的生活中认识材料的。后来,我又跟着何信大师的女儿雅欣,穿街走巷,站在烧腊店前反复端详烧鹅的皮色与油光。她说,父亲创作时,每一处细微的纹理,都力争做到百分百还原。那一刻我忽然明白:秋色的根,不在博物馆里,而在佛山人热气腾腾的日常中。

为了讲好这段六百年的秋色故事,我们决定借科技之力,让历史可感可视——明代乡民剪锦为旗、削竹为戈,夜晚灯火通明、敲盆为阵,吓退黄萧养;汾江古渡千帆交错,商船如织,铺陈出“天下四大聚”的繁华……于是,当AI生成的画面与今日巡游的盛景交叠,我们仿佛打开了一扇时空之门,让观众亲眼看见:一种民俗,如何从一场生存的智慧,演变为一座城的集体记忆。

一部纪录片就是一段有声有色的历史。我们心怀敬畏,用心定格,用情记录。这部饱含深情的《百年印记·佛山秋色》,不仅是一次记录,更是一份给世界的邀约。我期待通过它,让更多人领略秋色之美,感知佛山之韵。

——纪录片《百年印记-佛山秋色》上集“艺出岭南”导演杜燕

-我已经到底线啦-

暂时没有评论