一块刻着英文缩写的老砖,一次基于兴趣的自主探究,让珠海高中生伍梓源的课外生活与一段尘封的往事产生了交集。

陈芳是谁?他有怎样的人生经历?为何这座房子使用的建材刻有英文字样?这些问题的答案,指向了一位19世纪漂洋过海的珠海人,也吸引着这位15岁的少年,尝试用他自己的方式,去寻找线索。

一块砖与一次探究

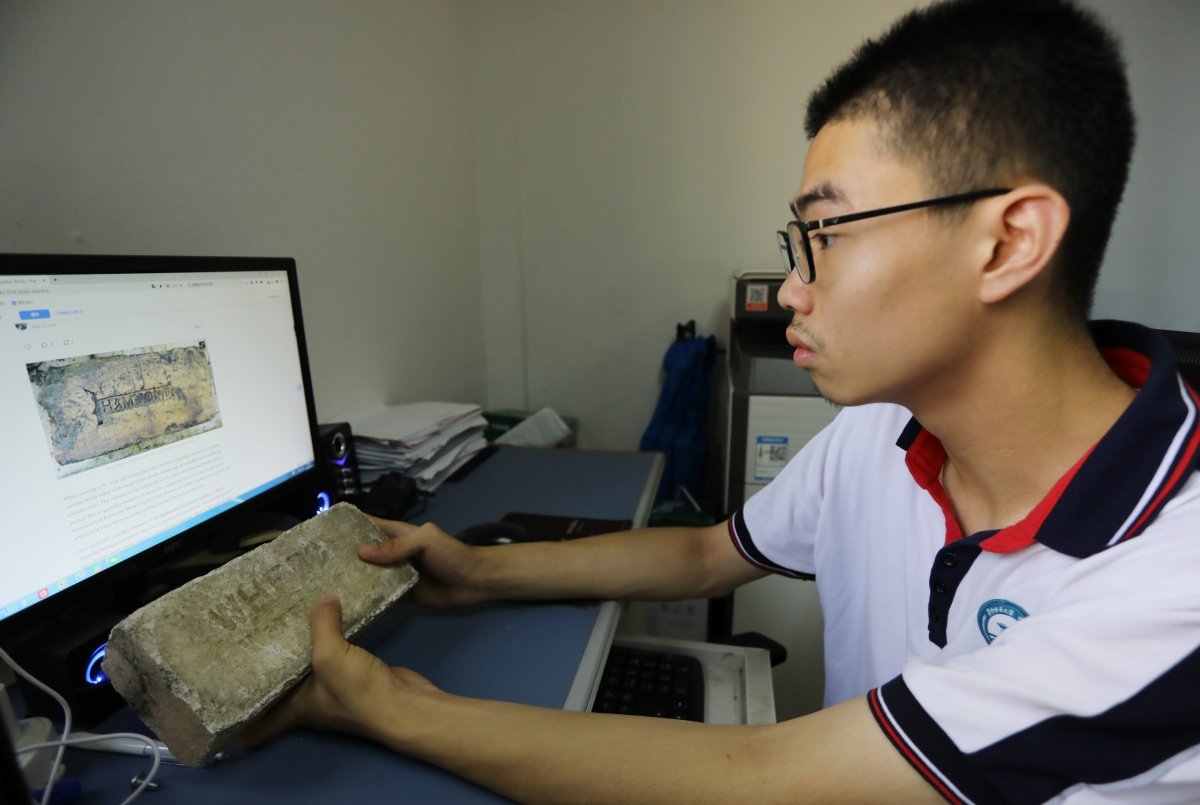

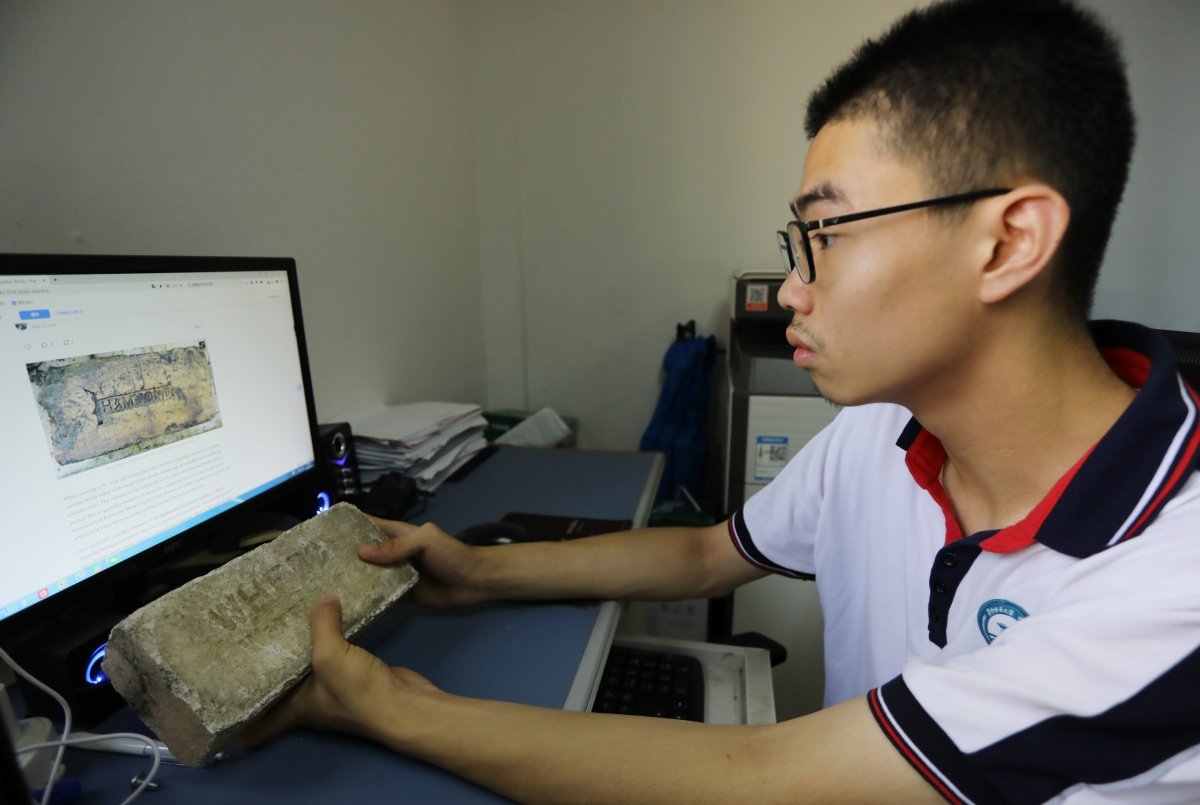

今年暑假,一块来自陈芳故居的白色粘土砖,被交到了即将读高一的学生伍梓源的手上。

这块砖是梅溪牌坊旅游区在维修陈芳故居时从工地挖出的夯土多面黏土砖。砖块烧制坚实,与常见的中国传统青砖不同,上面压印着一行英文:“W.H.F.B.Co Warranted.”。它的来历此前并不明确,陈芳故居的守护者、同时也是伍梓源国学老师的刘云德,在一次课后将这块砖递给他,说:“你试试看,能不能查出这几个字母的意思。”

刘云德最初并未抱太大期望。“我只是觉得这个孩子对历史有兴趣,也有探索精神,就想让他试一试。”他回忆道。然而,伍梓源的表现超出了他的预期。“他拿回去后,用一个星期的时间,通过搜索网络英文资料,一个字母一个字母地查证,最终找到了砖的来历。”

这块砖成了伍梓源近段时间的兴趣焦点。他的探究方法主要依赖于网络检索。他将砖上的字母组合逐一输入搜索引擎,结合陈芳的史料背景逐一进行排查。

“最初搜到了一个二战时期的德国砖厂,字母缩写符合,但和陈芳的个人经历对不上。”伍梓源回忆道。陈芳是19世纪的珠海籍华侨,其主要商业活动集中于檀香山(夏威夷)和美国本土。基于这个背景,伍梓源将搜索范围收窄,最终将线索指向了美国西弗吉尼亚州的“哈蒙德防火砖公司”。

刘云德对学生的研究方法表示认可:“他的考证很有条理,不仅找到了砖厂的历史,还梳理了这家企业上百年的发展脉络,包括它如何成为美国著名建筑材料的供应商。”

随后,伍梓源花费时间整合了网络上能找到的关于该砖厂的资料——从其位于泰加特河畔的起源,到其耐火粘土的特性。他将这些信息与陈芳的生平相结合,特别是陈芳在夏威夷的商铺曾两度遭遇火灾的经历,撰写了一篇文章,提出了这块砖可能是陈芳为修建家乡宅邸特意选用的美国防火材料的推测。

从历史现场到国学课堂

对伍梓源而言,研究砖块并非孤立的兴趣。在此之前,他已走访过珠海许多历史遗迹,如唐家湾、香洲埠和斗门菉猗堂。他认为,实地走访能让他更直观地感受历史。

与此同时,国学成为他探索世界的另一条路径。一年多前,他开始跟随刘云德学习《论语》和《道德经》。刘云德曾任原吉林大学珠海学院旅游系主任和文化理论研究所所长,以前常年给大学生上课。退休后,在去年的一场讲座上,他对伍梓源的认真态度印象深刻:“一个14岁的孩子能做出那么有条理的笔记,对文字、句法的理解非常到位。我觉得这个孩子很有钻研的精神。”

为什么喜欢国学?伍梓源概括道:“孔子教我们如何与外界相处,老子教我们如何与自己相处。”他说,学习国学后,自己与同学相处时“不太会因小事而纠结”。

对于未来,这名高一学生有初步的打算。他计划在大学攻读考古学、文献学或哲学,希望未来能从事与文化研究相关的工作。刘云德认为,这种兴趣值得鼓励:“我从这个孩子身上看到,青少年通过学习国学,能够培养出钻研精神和历史责任感。”

一块老砖,一番检索,一篇习作。这次经历让伍梓源感觉到,“历史离自己很近”。它不再仅是书本上的年份与事件,而是可以通过主动探寻去触摸的过往。

这是一名青少年在兴趣引导下进行的一次探索。它的价值或许不在于得出了某个确凿的结论,而在于展现了一种可贵的倾向:年轻一代正尝试用自己的方式,去触摸和理解脚下的土地,去聆听和发现这里曾经发生的故事。

一块刻着英文缩写的老砖,一次基于兴趣的自主探究,让珠海高中生伍梓源的课外生活与一段尘封的往事产生了交集。

陈芳是谁?他有怎样的人生经历?为何这座房子使用的建材刻有英文字样?这些问题的答案,指向了一位19世纪漂洋过海的珠海人,也吸引着这位15岁的少年,尝试用他自己的方式,去寻找线索。

一块砖与一次探究

今年暑假,一块来自陈芳故居的白色粘土砖,被交到了即将读高一的学生伍梓源的手上。

这块砖是梅溪牌坊旅游区在维修陈芳故居时从工地挖出的夯土多面黏土砖。砖块烧制坚实,与常见的中国传统青砖不同,上面压印着一行英文:“W.H.F.B.Co Warranted.”。它的来历此前并不明确,陈芳故居的守护者、同时也是伍梓源国学老师的刘云德,在一次课后将这块砖递给他,说:“你试试看,能不能查出这几个字母的意思。”

刘云德最初并未抱太大期望。“我只是觉得这个孩子对历史有兴趣,也有探索精神,就想让他试一试。”他回忆道。然而,伍梓源的表现超出了他的预期。“他拿回去后,用一个星期的时间,通过搜索网络英文资料,一个字母一个字母地查证,最终找到了砖的来历。”

这块砖成了伍梓源近段时间的兴趣焦点。他的探究方法主要依赖于网络检索。他将砖上的字母组合逐一输入搜索引擎,结合陈芳的史料背景逐一进行排查。

“最初搜到了一个二战时期的德国砖厂,字母缩写符合,但和陈芳的个人经历对不上。”伍梓源回忆道。陈芳是19世纪的珠海籍华侨,其主要商业活动集中于檀香山(夏威夷)和美国本土。基于这个背景,伍梓源将搜索范围收窄,最终将线索指向了美国西弗吉尼亚州的“哈蒙德防火砖公司”。

刘云德对学生的研究方法表示认可:“他的考证很有条理,不仅找到了砖厂的历史,还梳理了这家企业上百年的发展脉络,包括它如何成为美国著名建筑材料的供应商。”

随后,伍梓源花费时间整合了网络上能找到的关于该砖厂的资料——从其位于泰加特河畔的起源,到其耐火粘土的特性。他将这些信息与陈芳的生平相结合,特别是陈芳在夏威夷的商铺曾两度遭遇火灾的经历,撰写了一篇文章,提出了这块砖可能是陈芳为修建家乡宅邸特意选用的美国防火材料的推测。

从历史现场到国学课堂

对伍梓源而言,研究砖块并非孤立的兴趣。在此之前,他已走访过珠海许多历史遗迹,如唐家湾、香洲埠和斗门菉猗堂。他认为,实地走访能让他更直观地感受历史。

与此同时,国学成为他探索世界的另一条路径。一年多前,他开始跟随刘云德学习《论语》和《道德经》。刘云德曾任原吉林大学珠海学院旅游系主任和文化理论研究所所长,以前常年给大学生上课。退休后,在去年的一场讲座上,他对伍梓源的认真态度印象深刻:“一个14岁的孩子能做出那么有条理的笔记,对文字、句法的理解非常到位。我觉得这个孩子很有钻研的精神。”

为什么喜欢国学?伍梓源概括道:“孔子教我们如何与外界相处,老子教我们如何与自己相处。”他说,学习国学后,自己与同学相处时“不太会因小事而纠结”。

对于未来,这名高一学生有初步的打算。他计划在大学攻读考古学、文献学或哲学,希望未来能从事与文化研究相关的工作。刘云德认为,这种兴趣值得鼓励:“我从这个孩子身上看到,青少年通过学习国学,能够培养出钻研精神和历史责任感。”

一块老砖,一番检索,一篇习作。这次经历让伍梓源感觉到,“历史离自己很近”。它不再仅是书本上的年份与事件,而是可以通过主动探寻去触摸的过往。

这是一名青少年在兴趣引导下进行的一次探索。它的价值或许不在于得出了某个确凿的结论,而在于展现了一种可贵的倾向:年轻一代正尝试用自己的方式,去触摸和理解脚下的土地,去聆听和发现这里曾经发生的故事。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论