近期,网络上一种利用AI技术换脸、换声音的方式精准仿冒明星、名医等公众人物进行虚假代言和带货的新型骗局开始涌现,逼真程度令观众难辨真假。

乱象背后,不仅隐藏着侵害消费者权益、侵犯名人肖像的多重风险。当眼见不一定为实,我们又该如何应对?

“盗脸”带货,明星专家遭遇AI“完美”仿冒

11月初,有不少网友惊讶地发现演员温峥嵘同时“现身”多个不同直播间,穿着不一样的服装、卖力推广着五花八门的产品。

早在今年4月,温峥嵘发视频“打假”:不少账号通过AI换脸,仿冒自己进行直播,借她的影响力进行虚假广告代言和销售,并提醒粉丝们擦亮双眼,仔细辨别并及时举报。

除了明星,近期社交平台还涌现出仿冒北京协和医院营养科于康等专家的AI换脸视频。这些不法分子通过伪造医学专家的形象和声音,推广减肥食谱,诱导消费者购买。

什么是AI换脸?简单来说,AI换脸是利用人工智能技术把一个人的脸从原来的视频里“扒下来”,然后“贴”到另一个人的视频场景里,而且还要做得特别自然,让人看不出破绽。

“AI换脸和拟声技术能生成视觉和听觉效果高度逼真的视频,且操作门槛极低。”珠海传媒融创科技有限公司产品经理王竹欣表示,这让不法分子有了可乘之机,对新技术了解较少的中老年群体可能更容易受骗。

珠海市市场监督管理局网络交易与广告监管科科长赖国明指出,利用AI换脸进行带货和销售的行为可能侵犯了《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》规定的消费者应被保护的权利,如公平交易权等。若涉及肖像权、名誉权、著作权等侵权行为,还有可能触犯《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等相关法律法规。若是利用AI换脸发布虚假广告的,还可能违反《中华人民共和国广告法》的相关规定。

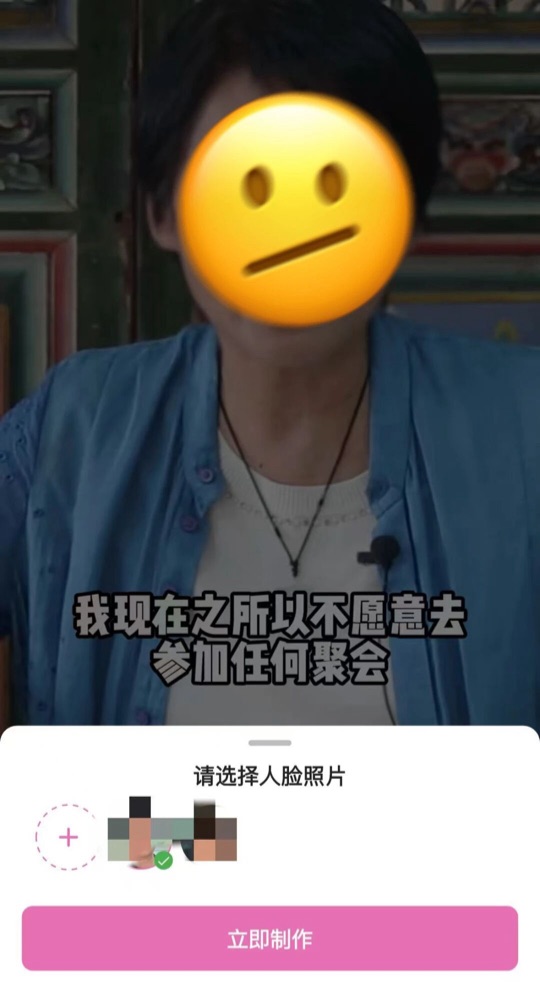

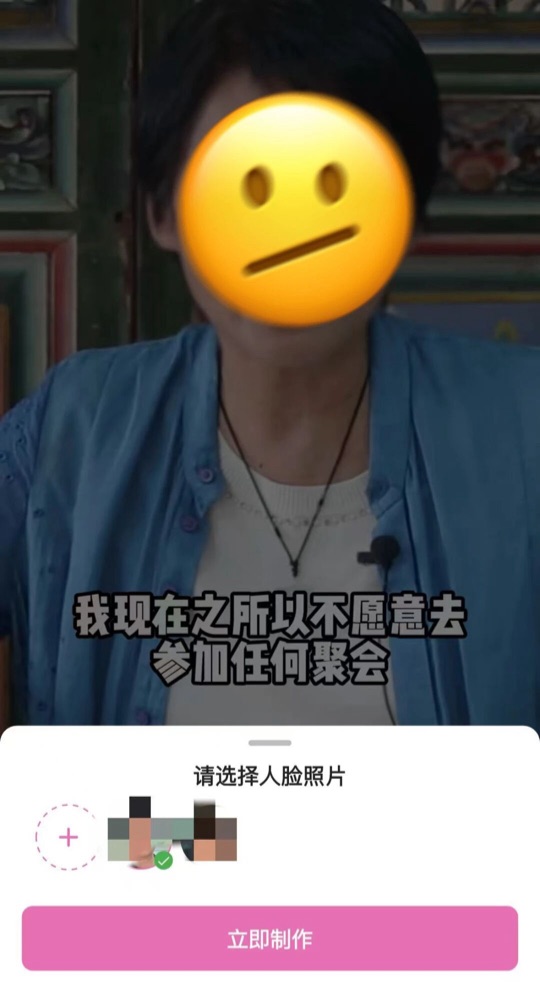

记者在手机应用平台输入“AI换脸”后,发现有多款APP提供视频换脸服务。记者随机选择了一款APP,发现只需要提供一张正面照或视频,就可以生成换脸视频。它还可以直接下载主流社交平台的视频进行“换脸操作”。

这意味着,不法分子无需录制原始视频,可以直接盗用名人现成的影像作为“素材”,就能生成AI换脸视频,如此便捷的操作,极大降低了违法成本。

当眼见不一定为实,我们该如何辨别和应对?

值得注意的是,2025年9月1日起,《人工智能生成合成内容标识办法》正式施行,明确规定AI生成内容需作显性或隐性标识。

显性标识如直接标注“AI生成”,隐性标识则是在生成合成内容文件数据中,添加不易被用户明显感知到的、可被技术识别的标识。

若违反规定不作标识,不仅可能面临行政处罚,一旦用于诈骗、传播淫秽物品等违法犯罪活动,还将构成刑事犯罪。

记者留意到,网络上的AI换脸仿冒视频,大多没有明显的“AI生成”标识。那作为普通用户,我们该如何辨别这些利用AI技术伪冒的视频和直播呢?

“仔细观察视频中的人物,阴影是否随着光线和角度自然变化,留意有没有牙齿缝隙,面部表情是否僵硬,说话的语气词是否恰当、是否存在吞音等。”王竹欣给出了实用的辨别方法,她还提醒广大用户,应当核查账号以往发布视频内容的关联性,并且观察评论区是否有水军刷评,“比如一个美食分享账号突然发布明星代言的电子产品带货视频,评论区全是简单的‘好产品’‘买买买’等字眼,就需要格外警惕。”

赖国明强调,执法机关在查处此类案件时,往往面临着溯源难、取证难等诸多难点。“不法分子可能利用境外服务器和虚拟身份开设账号,隐藏真实位置和身份信息。在取证时,这些虚假视频也很容易被删除或篡改。AI技术发展迅猛,而相关法律法规的制定和完善需要时间。”

“从技术的角度来看,目前比较有效的路径是开发AI检测模型,通过收集大量真实和伪造的视频样本训练AI检测模型,来识别伪造内容,用AI对抗AI。”她还进一步建议平台应建立起“事前预警-事中监测-事后下架”全链条防控机制。在内容生成阶段通过技术手段嵌入数字水印,在传播过程中实施实时监测预警,一旦发现,对视频内容采取快速下架、封禁等措施。

在技术“打假”和平台治理之外,消费者需警惕“全网最低价”“限时秒杀”等话术,拒绝转账验证码操作。如果遭遇诈骗,保留交易证据,可通过全国12315平台进行投诉,维护自身合法权益。

近期,网络上一种利用AI技术换脸、换声音的方式精准仿冒明星、名医等公众人物进行虚假代言和带货的新型骗局开始涌现,逼真程度令观众难辨真假。

乱象背后,不仅隐藏着侵害消费者权益、侵犯名人肖像的多重风险。当眼见不一定为实,我们又该如何应对?

“盗脸”带货,明星专家遭遇AI“完美”仿冒

11月初,有不少网友惊讶地发现演员温峥嵘同时“现身”多个不同直播间,穿着不一样的服装、卖力推广着五花八门的产品。

早在今年4月,温峥嵘发视频“打假”:不少账号通过AI换脸,仿冒自己进行直播,借她的影响力进行虚假广告代言和销售,并提醒粉丝们擦亮双眼,仔细辨别并及时举报。

除了明星,近期社交平台还涌现出仿冒北京协和医院营养科于康等专家的AI换脸视频。这些不法分子通过伪造医学专家的形象和声音,推广减肥食谱,诱导消费者购买。

什么是AI换脸?简单来说,AI换脸是利用人工智能技术把一个人的脸从原来的视频里“扒下来”,然后“贴”到另一个人的视频场景里,而且还要做得特别自然,让人看不出破绽。

“AI换脸和拟声技术能生成视觉和听觉效果高度逼真的视频,且操作门槛极低。”珠海传媒融创科技有限公司产品经理王竹欣表示,这让不法分子有了可乘之机,对新技术了解较少的中老年群体可能更容易受骗。

珠海市市场监督管理局网络交易与广告监管科科长赖国明指出,利用AI换脸进行带货和销售的行为可能侵犯了《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》规定的消费者应被保护的权利,如公平交易权等。若涉及肖像权、名誉权、著作权等侵权行为,还有可能触犯《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等相关法律法规。若是利用AI换脸发布虚假广告的,还可能违反《中华人民共和国广告法》的相关规定。

记者在手机应用平台输入“AI换脸”后,发现有多款APP提供视频换脸服务。记者随机选择了一款APP,发现只需要提供一张正面照或视频,就可以生成换脸视频。它还可以直接下载主流社交平台的视频进行“换脸操作”。

这意味着,不法分子无需录制原始视频,可以直接盗用名人现成的影像作为“素材”,就能生成AI换脸视频,如此便捷的操作,极大降低了违法成本。

当眼见不一定为实,我们该如何辨别和应对?

值得注意的是,2025年9月1日起,《人工智能生成合成内容标识办法》正式施行,明确规定AI生成内容需作显性或隐性标识。

显性标识如直接标注“AI生成”,隐性标识则是在生成合成内容文件数据中,添加不易被用户明显感知到的、可被技术识别的标识。

若违反规定不作标识,不仅可能面临行政处罚,一旦用于诈骗、传播淫秽物品等违法犯罪活动,还将构成刑事犯罪。

记者留意到,网络上的AI换脸仿冒视频,大多没有明显的“AI生成”标识。那作为普通用户,我们该如何辨别这些利用AI技术伪冒的视频和直播呢?

“仔细观察视频中的人物,阴影是否随着光线和角度自然变化,留意有没有牙齿缝隙,面部表情是否僵硬,说话的语气词是否恰当、是否存在吞音等。”王竹欣给出了实用的辨别方法,她还提醒广大用户,应当核查账号以往发布视频内容的关联性,并且观察评论区是否有水军刷评,“比如一个美食分享账号突然发布明星代言的电子产品带货视频,评论区全是简单的‘好产品’‘买买买’等字眼,就需要格外警惕。”

赖国明强调,执法机关在查处此类案件时,往往面临着溯源难、取证难等诸多难点。“不法分子可能利用境外服务器和虚拟身份开设账号,隐藏真实位置和身份信息。在取证时,这些虚假视频也很容易被删除或篡改。AI技术发展迅猛,而相关法律法规的制定和完善需要时间。”

“从技术的角度来看,目前比较有效的路径是开发AI检测模型,通过收集大量真实和伪造的视频样本训练AI检测模型,来识别伪造内容,用AI对抗AI。”她还进一步建议平台应建立起“事前预警-事中监测-事后下架”全链条防控机制。在内容生成阶段通过技术手段嵌入数字水印,在传播过程中实施实时监测预警,一旦发现,对视频内容采取快速下架、封禁等措施。

在技术“打假”和平台治理之外,消费者需警惕“全网最低价”“限时秒杀”等话术,拒绝转账验证码操作。如果遭遇诈骗,保留交易证据,可通过全国12315平台进行投诉,维护自身合法权益。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论