苏振华

2025-11-24 01:33

苏振华

2025-11-24 01:33

11月19日,斗门区白蕉镇海鲈养殖大村——新沙村,对十多口鱼塘发包竞投,租期五年。村民纷纷通过手机线上参与,平台界面热闹非凡,竞价踊跃。4000元/亩的底价较上次上调近千元,村民竞价热度丝毫不减。最终所有鱼塘顺利成交,个别塘口中标单价更是超过1.5万元,刷新当地历史纪录。

“好水、好鱼、好家乡,谁不想在家门口致富呢!”新沙村党总支书记林仲文盯着手机端竞投平台上不断跳动的数字感慨道:“大家踊跃出价,说到底是水乡环境好了,生产、生活都安心,村民对未来有盼头。”

“投塘”有底气

据了解,新沙村的养殖规模和产业实力在当地不算最突出,但这场竞投还吸引了邻村人的目光,有些中标价甚至超出其他养殖强村一大截。原因,同样与生态环境有关。

“新沙村受珠江水系(西江)涵养,咸淡水交汇,四面环水,在白蕉镇这么多养殖基地中,自然条件得天独厚。”在斗门区白蕉镇渔业协会秘书长罗春梅看来,新沙人的养鱼故事既是乡村经济高质量发展的真实写照,也是加快改善乡村生产生活方式、做好生态环境保护工作的有力见证。

现在,越来越多新沙人认识到生态环境对养殖业的关键意义,生态优势才是养殖优势的源头。罗春梅认为,保护好水体环境,才能保住海鲈养殖这个“金饭碗”。

水乡人的归属感

而这份生态共识,并非一蹴而就,起初,当地曾面临过不小的挑战。

家住新沙五围村的吴女士,因在水道边生活数十年,常自称“水乡人家”。曾几何时,她也动过搬家的念头——早年当地海鲈养殖虽已成熟,但水质问题突出。

为摆脱困境,当地推进环境治理,重点实施河涌净化与临水住房“雨污分流”管道改造;叫停了直排农厕的使用,家家修筑化粪池,着力解决生活排水水质问题。

此外,村里还组织各生产大队定期对河道、塘池清淤,疏浚水网,水循环变得更加顺畅。

如今,吴女士家的临水区域延伸了雨水渠,墙角埋置了污水管,有效解决污水排放与水体黑臭问题。“美丽乡村靠大家,相信周围环境会越来越好。”吴女士说,现在她要守着净宅、水乡,继续做“新沙人”。

养出“抢手鱼”

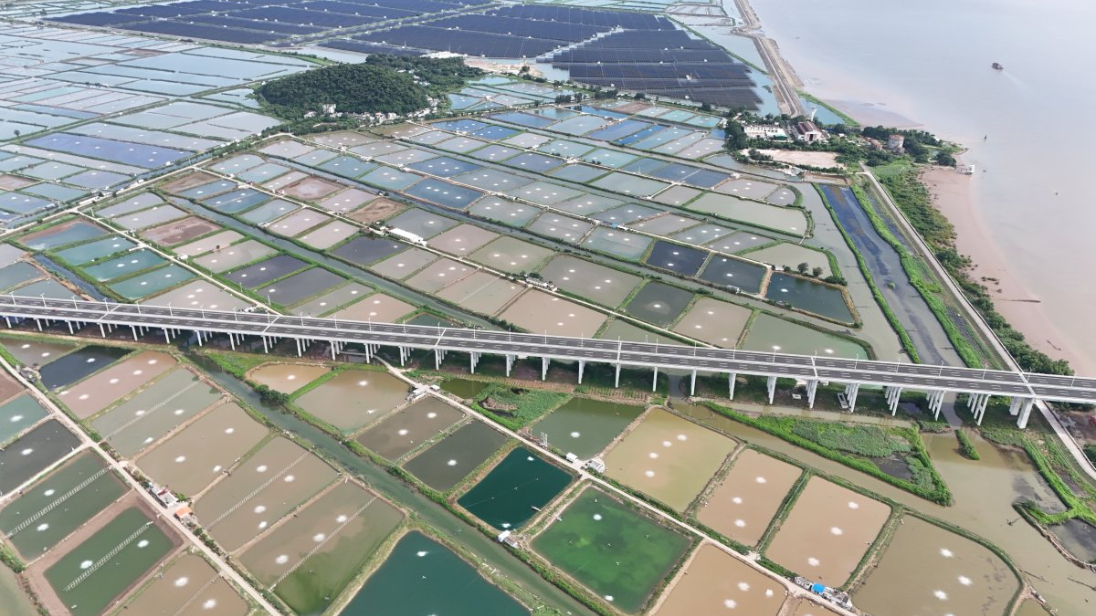

穿过水岸,来到塘头,记者眼前豁然开朗:新沙村数千亩鱼塘波光粼粼,增氧机溅起串串水花,机械化投喂引得鱼群追逐争食,一派生机盎然的景象。

“现在养鱼得靠好生态、好环境,水质好了鱼病少、品质高,我们的鱼塘产出才这么抢手!”11月19日上午,在塘头目送十多辆收鱼车远去,村民吴健平对记者说道:“一天就卖掉了2.2万斤,还算可以!”

吴健平是五围村五一队的养殖户,承包了两口共18亩多鱼塘,养殖品种以美国红鱼、白蕉海鲈等为主;养殖规模中等,产品很受欢迎,从事水产养殖30年的吴健平自有秘诀:不为增收盲目提高养殖密度,而是科学管养,降低水质恶化风险,让排水不影响邻塘。

与此同时,村里其他养殖户也同步守好治水底线,规范池塘治污与尾水排放。大家护好村域水环境,让吴健平的鱼塘水质也能保持良好状态,实现稳产增收。

今年,吴健平家鱼塘投苗约17万尾,目前总产量已达到21万多斤,比去年全年增产50%,今年纯收入预计可突破30万元,同比增长近两倍。

旺财又旺村

在新沙村,像吴健平这样的养殖能手不在少数。村民创业热情高涨,全村大力发展水产养殖,其中白蕉海鲈养殖占比超五成;集体收入主要来源于鱼虾塘发包及部分集体土地出租,该村已成为名副其实的白蕉海鲈养殖大村、专业特色村。

“我们这里因渔而兴,有钱大伙一起赚;同时也要守好水乡生态这个老本,两手一起抓,乡村才会兴旺发达。”林仲文告诉记者,受益于生态红利的新沙人,现在对“振村筑梦”有了新认识,更加注重呵护水乡生态。

为推进乡村治理工作,逐步改善人居与产业发展环境,解决好影响发展的水质、水源问题,近年来,新沙村持续提升鱼塘养殖生态环境,提高养殖标准,严格把控水产品质和水质要求;并加大对村内泵站等水利设施的维护力度,加快推进农村排灌设施和产业通道建设。在实现农产品规模化、产业化发展的同时,努力恢复养殖用水河涌生态,确保水产品稳产增产。

从近些年的数据来看,2022年,该村集体纯收入1621.9万元、村民人均分红5861元;到2024年,双双涨至1762.51万元和6121元;依托独特的水环境及特色产业,今年,新沙村鲈鱼等水产品产量预计同比增长10%-20%,收成加分红,村民口袋还会再鼓一些。

新沙村位于斗门区白蕉镇东部,村内河网纵横交错,村民依傍“一河两岸”而居,是典型的沙田水乡。全村面积4.5平方公里,有户籍人口501户,鱼、虾塘面积高达3380余亩。近年来,新沙村党总支部充分发挥地缘优势,提出“发展水产养殖主体产业,盘活资源壮大集体经济”的发展思路,村里的水产养殖进一步实现高质量发展。

新沙村海鲈养殖能打响名气、村集体收入能稳步增长,除了硬件设施的完善外,还离不开“绿富美”的生态理念。

好水养出好鱼、好鱼带火产业、好产业反哺生态。享受生态红利,更要守护生态根基,方能让好日子细水长流。这样的良性循环不仅让村民的腰包越来越鼓、勤劳致富饭碗越端越稳,更让乡村振兴之路越走越宽。

11月19日,斗门区白蕉镇海鲈养殖大村——新沙村,对十多口鱼塘发包竞投,租期五年。村民纷纷通过手机线上参与,平台界面热闹非凡,竞价踊跃。4000元/亩的底价较上次上调近千元,村民竞价热度丝毫不减。最终所有鱼塘顺利成交,个别塘口中标单价更是超过1.5万元,刷新当地历史纪录。

“好水、好鱼、好家乡,谁不想在家门口致富呢!”新沙村党总支书记林仲文盯着手机端竞投平台上不断跳动的数字感慨道:“大家踊跃出价,说到底是水乡环境好了,生产、生活都安心,村民对未来有盼头。”

“投塘”有底气

据了解,新沙村的养殖规模和产业实力在当地不算最突出,但这场竞投还吸引了邻村人的目光,有些中标价甚至超出其他养殖强村一大截。原因,同样与生态环境有关。

“新沙村受珠江水系(西江)涵养,咸淡水交汇,四面环水,在白蕉镇这么多养殖基地中,自然条件得天独厚。”在斗门区白蕉镇渔业协会秘书长罗春梅看来,新沙人的养鱼故事既是乡村经济高质量发展的真实写照,也是加快改善乡村生产生活方式、做好生态环境保护工作的有力见证。

现在,越来越多新沙人认识到生态环境对养殖业的关键意义,生态优势才是养殖优势的源头。罗春梅认为,保护好水体环境,才能保住海鲈养殖这个“金饭碗”。

水乡人的归属感

而这份生态共识,并非一蹴而就,起初,当地曾面临过不小的挑战。

家住新沙五围村的吴女士,因在水道边生活数十年,常自称“水乡人家”。曾几何时,她也动过搬家的念头——早年当地海鲈养殖虽已成熟,但水质问题突出。

为摆脱困境,当地推进环境治理,重点实施河涌净化与临水住房“雨污分流”管道改造;叫停了直排农厕的使用,家家修筑化粪池,着力解决生活排水水质问题。

此外,村里还组织各生产大队定期对河道、塘池清淤,疏浚水网,水循环变得更加顺畅。

如今,吴女士家的临水区域延伸了雨水渠,墙角埋置了污水管,有效解决污水排放与水体黑臭问题。“美丽乡村靠大家,相信周围环境会越来越好。”吴女士说,现在她要守着净宅、水乡,继续做“新沙人”。

养出“抢手鱼”

穿过水岸,来到塘头,记者眼前豁然开朗:新沙村数千亩鱼塘波光粼粼,增氧机溅起串串水花,机械化投喂引得鱼群追逐争食,一派生机盎然的景象。

“现在养鱼得靠好生态、好环境,水质好了鱼病少、品质高,我们的鱼塘产出才这么抢手!”11月19日上午,在塘头目送十多辆收鱼车远去,村民吴健平对记者说道:“一天就卖掉了2.2万斤,还算可以!”

吴健平是五围村五一队的养殖户,承包了两口共18亩多鱼塘,养殖品种以美国红鱼、白蕉海鲈等为主;养殖规模中等,产品很受欢迎,从事水产养殖30年的吴健平自有秘诀:不为增收盲目提高养殖密度,而是科学管养,降低水质恶化风险,让排水不影响邻塘。

与此同时,村里其他养殖户也同步守好治水底线,规范池塘治污与尾水排放。大家护好村域水环境,让吴健平的鱼塘水质也能保持良好状态,实现稳产增收。

今年,吴健平家鱼塘投苗约17万尾,目前总产量已达到21万多斤,比去年全年增产50%,今年纯收入预计可突破30万元,同比增长近两倍。

旺财又旺村

在新沙村,像吴健平这样的养殖能手不在少数。村民创业热情高涨,全村大力发展水产养殖,其中白蕉海鲈养殖占比超五成;集体收入主要来源于鱼虾塘发包及部分集体土地出租,该村已成为名副其实的白蕉海鲈养殖大村、专业特色村。

“我们这里因渔而兴,有钱大伙一起赚;同时也要守好水乡生态这个老本,两手一起抓,乡村才会兴旺发达。”林仲文告诉记者,受益于生态红利的新沙人,现在对“振村筑梦”有了新认识,更加注重呵护水乡生态。

为推进乡村治理工作,逐步改善人居与产业发展环境,解决好影响发展的水质、水源问题,近年来,新沙村持续提升鱼塘养殖生态环境,提高养殖标准,严格把控水产品质和水质要求;并加大对村内泵站等水利设施的维护力度,加快推进农村排灌设施和产业通道建设。在实现农产品规模化、产业化发展的同时,努力恢复养殖用水河涌生态,确保水产品稳产增产。

从近些年的数据来看,2022年,该村集体纯收入1621.9万元、村民人均分红5861元;到2024年,双双涨至1762.51万元和6121元;依托独特的水环境及特色产业,今年,新沙村鲈鱼等水产品产量预计同比增长10%-20%,收成加分红,村民口袋还会再鼓一些。

新沙村位于斗门区白蕉镇东部,村内河网纵横交错,村民依傍“一河两岸”而居,是典型的沙田水乡。全村面积4.5平方公里,有户籍人口501户,鱼、虾塘面积高达3380余亩。近年来,新沙村党总支部充分发挥地缘优势,提出“发展水产养殖主体产业,盘活资源壮大集体经济”的发展思路,村里的水产养殖进一步实现高质量发展。

新沙村海鲈养殖能打响名气、村集体收入能稳步增长,除了硬件设施的完善外,还离不开“绿富美”的生态理念。

好水养出好鱼、好鱼带火产业、好产业反哺生态。享受生态红利,更要守护生态根基,方能让好日子细水长流。这样的良性循环不仅让村民的腰包越来越鼓、勤劳致富饭碗越端越稳,更让乡村振兴之路越走越宽。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论