■卓大成(中国澳门)

明天和阳光一起灿烂如花

点燃一根烟,顺便把夜晚点亮

铺开空空的纸笺,把一生写在月光上

回头细想,真正属于自己的

除了一脸沧桑,缄言以报

夜愈静寂,心愈温柔

暗香涌动被清风传颂

黑夜与白昼一样深情爱恋

风吹过高岗,水流向低洼

喧哗静止于心间

风呼啸地敲打着窗台

像打听谁的心事

今晚的我什么也不说

窗外与我无关

把飘摇还给风雨

把洁白还给月光

把自己留给自己

黎明第一道光,已经在厚积薄发

我将启程,明天和阳光一起灿烂如花

在奔跑中重生

沉重,不在肩膀

不在内心,在那缕炽热后隐去的阳光上

疼痛,不是被命运无数次鞭打后的错觉

而是出发已远,迷惑在中途的唏嘘

旷野,任人自由飞翔,抑或瞬间坠落

天是荒芜的,风是孤独的

飘泊和流浪也是渴望的,唯有自己

是窘迫的,四处狼狈逃窜

某个时日,坐在菩堤树下

在时光催落的叶片上,清楚看到

余生和静默的石头

高山流水,清风素柳

来自哪里,将去何方

在走向终点的路上

我笃定每个自由的灵魂

奔跑在一场狂风暴雨之后

■刘文俊

北山最出名的古迹当属杨氏大宗祠。传说中,宋代忠烈杨家将的后代迁居于此,延续了一脉香火。

杨氏大宗祠建成于清同治七年,即公元1868年。

杨氏大宗祠内有两棵紫玉兰。其中一棵与宗祠同龄。那是花五百两白银,从江南购回,栽于院内。

紫玉兰,又名玉堂春。一百五十年前属名贵品种,五百两白银证实了它的名贵。

一百五十年前,从江南运回珠海,一路上该是如何地小心翼翼。

宗祠,庄严之所,有了两棵玉堂春,宗祠内有了柔情春色,有了无限生机。

春天,千百朵紫玉兰花盛开,一树鲜亮,一团富贵,阵阵清香随风飘溢,果然玉堂春。

“霓裳片片晚妆新,束素亭亭玉殿春。已向丹霞生浅晕,故将清露作芳尘。”明代睦石《玉兰》诗就是赞美紫玉兰,玉殿春即玉堂春。

紫玉兰,玉堂春,花好,名好。花香,花名也仿佛香飘四季。

我想,当年玉堂春花开时,革命先烈杨匏安先生是否曾在花下苦读?是否曾在春天里,站在树前沉思,思索救国济民之道,而淡淡的花香,为他的思路平添一缕芳香。

这棵一百五十岁的玉堂春,亲眼目睹了清王朝的没落,见证了辛亥革命的爆发,也见证了日本侵略中国的罪恶,更听到了一九四九年天安门城楼上那声“中国人民从此站起来了”……

一百五十岁,看似古老,却依然充满生气。

八百年前,杨家后人来到北山,这里一片荒凉,野地无路,野水无桥,他们在这里建起自己的家园。

八百年后,赵钱孙李,周吴郑王……成千上万个家庭来到珠海,建设了一座现代化的城市。

我已不记得多少次站在你的面前发呆。春天,为你满树高贵的紫花和淡淡的芳香而陶醉。夏天,我在你的浓荫下借得一阵清凉,心里的烦躁立消。

站在你的身边,可以倾听历史的回音。透过宗祠的大门,看到门前的花园木棉花开得火红,绿草茵茵。远处高楼林立。昔日偏僻的北山已隐没在繁华的都市之中。

站在玉堂春前,我不愿再言老,只想精神抖擞大步往前走。

■区达权

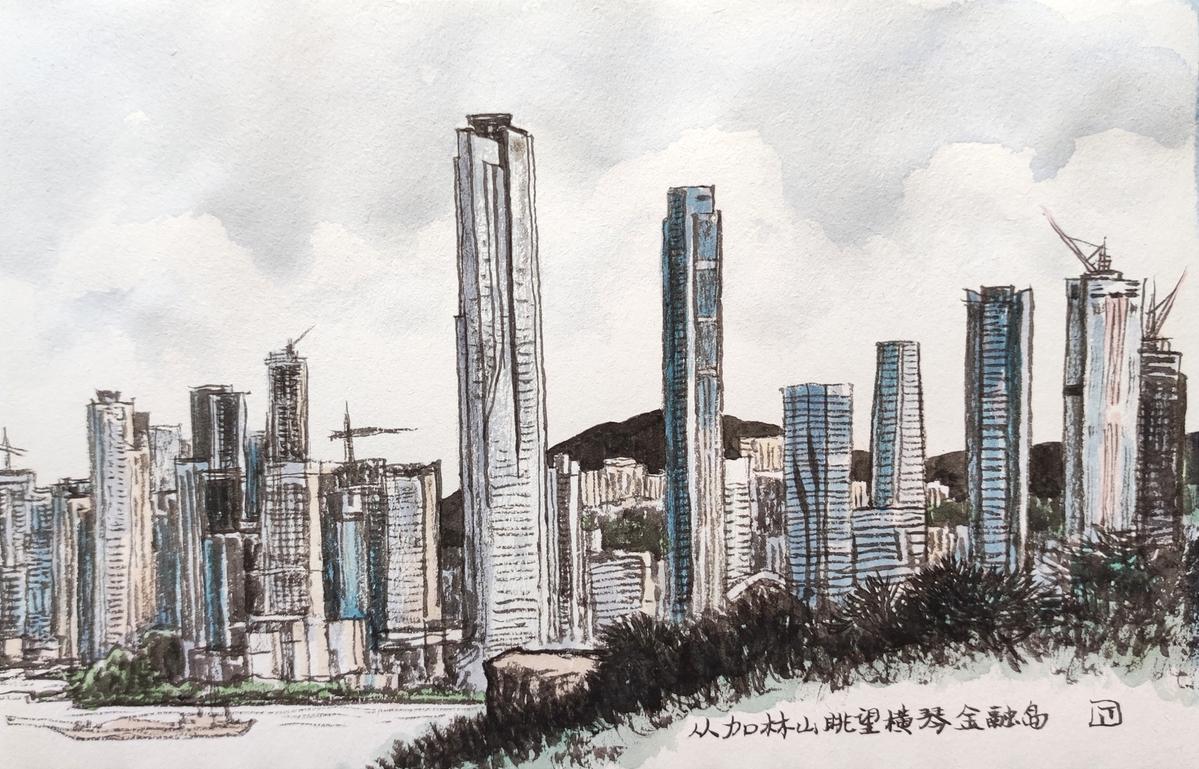

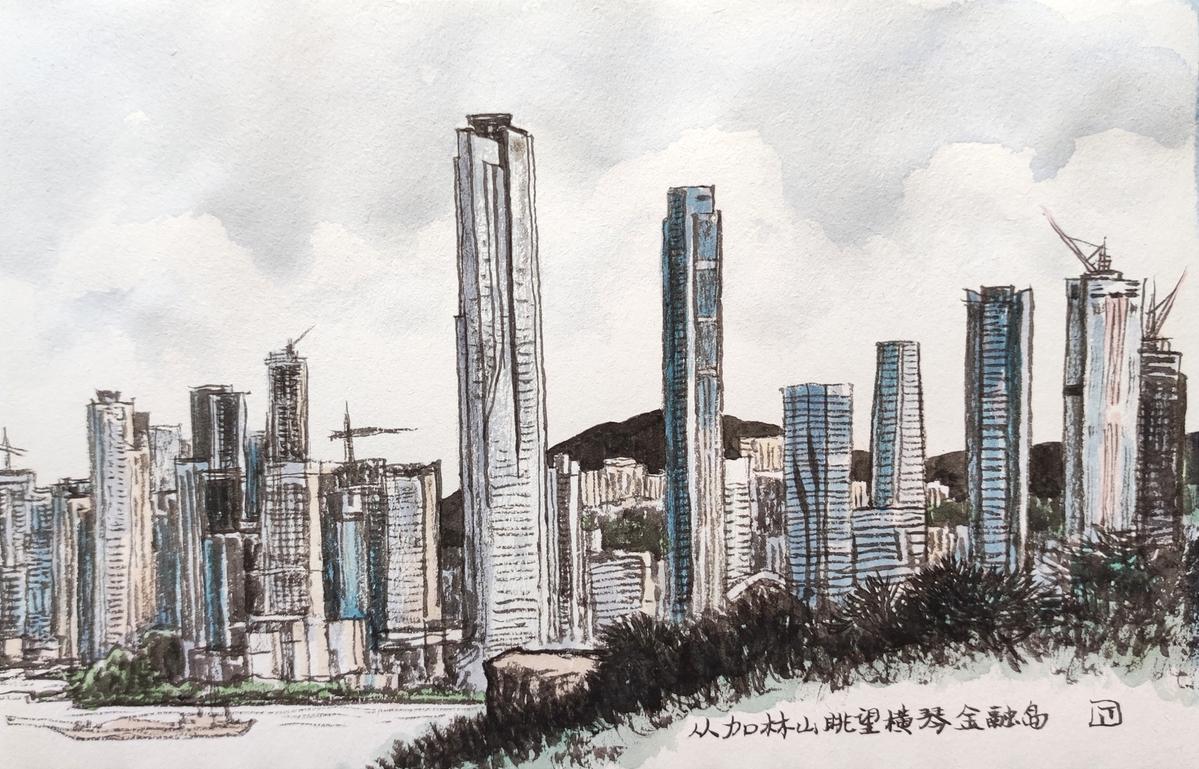

情侣路、珠海渔女、航展、港珠澳大桥、长隆海洋王国、珠海大剧院……珠海值得一提的东西可多着哩。

珠海地处南海之滨,珠江出海口,咸淡水交汇,浮游生物众多,水质肥美,适宜蚝的生长。秋冬时节,从太平洋来的鱼群洄游至此觅食、产卵,大量鱼粪成为蚝的丰富养料。“冇鱼蚝就瘦,有鱼蚝就肥。”成为一句渔家谚语。

很久很久以前,一些唐家湾的渔民发现,退潮以后,海边的礁石总是覆盖着一层密密麻麻的贝壳,他们偶然间用小锤把贝壳从礁石上打下来,撬开一看,里面的肉鲜嫩如玉,让人垂涎欲滴。珠海渔民受到启发,凿石投海,为蚝营造更多的“房子”,开辟蚝田。“珠海好世界,石头出肉卖。”一个个肥硕的蚝肉就此走进餐厅让人大快朵颐,蚝田俨然一座水中银行。珠海美食佳肴首推以“一大二肥三白四嫩五脆”闻名的横琴蚝。

横琴岛海域是理想的天然蚝场,横琴蚝以白、嫩、肥、大、脆闻名遐迩。横琴蚝自然生态园里有供人参观的“蚝展示厅”;有供人了解蚝豉蚝油等产品的“加工示范场”;有观赏蚝生长环境的“观蚝栈桥”;更有造型独特供游客大饱口福的“品蚝厅”。你不仅可以现捞现撬, 现煮现吃,品尝美味的蚝餐,还可以学习蚝的相关知识。蚝有两瓣外壳,一瓣小而平,一瓣大而隆,外表佶屈丑陋,但蚝肉属山珍海味中的“下八珍”之一,不仅鲜美可口,营养丰富,而且有软坚散结化痰养血宁心涩精的食疗功效。明代大医药家李时珍《本草纲目》说牡蛎能强骨延年,补肾安神,细肌肤,美容颜。晒干之蚝肉曰蚝豉,粤语谐音“好事”,向为家庭商号喜庆之席上珍。

从前,珠海的采蚝工白天拖着木盆下海打蚝,晚上守着大锅生火煮蚝,早上就着阳光和海风晒蚝。晌午,一袋袋鲜蚝和蚝豉,一埕埕蚝油运到码头上船再运往港澳。唐家湾畔有两巨石相叠屹立,名为“叠石”。因盛产鲜蚝,可换银两,遂称此地为银坑,银坑所产蚝油曰“叠石”蚝油。百来斤鲜蚝肉才熬得五六斤油,蚝油乃蚝之精华,金黄香滑,如珠欲滴,吮之似玉液琼浆,美食家形容这是“海底牛奶”。

对了,誉满全球的李锦记蚝油也是源自珠海,这可是市场上著名的食品烹调佐料啊!当你品尝鲜美甘香的李锦记蚝油时,是否知道它的始创者曲折的人生和李家四代人创业的艰难呢?清代同治元年出生于新会七堡涌沥村贫苦农家的李锦裳,幼年失怙,性格倔强,农闲时喜习武艺,常为穷苦人打抱不平,终被富家恶少纠集喽罗逼害追杀。他带着老母亲连夜划艇出逃,流落到海滨南水孤岛(今珠海市南水镇)栖身,以加工蚝油为生。李锦裳白天收蚝夜里熬油,昼夜忙碌,所制蚝油味道鲜美,干净卫生,加上他为人热情豪爽,因而常常顾客盈门,供不应求。人到中年,李锦裳请人在门口写上“李锦记”三个字,标明此蚝油是李家经营,锦字为记。从此,“蚝油最好李锦记”的口碑不胫而走,声播港澳,以至后人大多只识“李锦记”而不知李锦裳。其子李兆南在港澳继承父业,子孙相传。一个世纪过去,作坊式的李锦记蚝油庄已发展为现代化大型企业,总部设在依山傍海的香港大埔,生产基地在祖籍新会七堡,产品销遍世界上八十多个国家和地区。凡有华人生活的地方,就有李锦记。

不久前我参加斗门侨乡文化研讨会,参观南门村的菉猗堂。原来这座列入广东省重点文物保护单位的古祠,竟是以蚝壳筑的墙,俨然一种沧海变桑田的历史见证。

有500多年历史的菉猗祠始建于明代景泰五年(1454年)。三进四合式布局,气象巍峨宏伟,但不失严谨凝重。石雕、陶塑、泥塑、壁画,一应俱全。此古祠最具特色的是它高耸的山墙,清一色用坚硬的蚝壳整齐有序地排列镶嵌而成,二尺来厚,不加批荡,形态毕现;森森然,凛凛然,历经风雨依然坚固;在阳光照射下闪耀着熠熠银光,历经几个朝代风骨依然。南门村父老说,古时候附近有一个大蚝场,传说地下有一条“蚝龙”,村民就地取材,以蚝壳为其筑墙建祠。

南门菉猗祠的建筑价值、历史价值和艺术价值都不同凡响。同济大学一名教授考察过菉猗祠,认为珠海多台风,蚝壳墙结实坚固,可抗击台风侵袭,古建筑史上应有它的一页。“千年砖,万年蚝”,外表粗糙但坚固耐用、冬暖夏凉的蚝壳屋,比之杜甫的成都草堂、苏轼的儋州桄榔庵,也别有一番韵味!俱往矣,蚝壳墙默默无言,却见证了历史的沧桑和时代的变迁。徜徉于菉猗祠,一个闪耀着银光的蚝的形象在我眼前浮现。呜呼,无私的蚝,把肉和油奉献给人类作了美食,连身后的贝壳也捐了出来供人建造住房,修筑祠堂。人们啊,往往只垂青美味的蚝肉蚝油,却把庇护蚝儿生长的母体——蚝壳忘记了。须知,蚝壳虽然外表丑陋,但内心却光亮如镜! 至此,我想起了雨果《巴黎圣母院》中的撞钟人,那个外貌奇丑但心灵高尚的卡西莫多。是的,美好,有时隐藏在丑陋之中。蚝有耐人寻味的品格!

■蔡旭

童年

假期,我带着孙子孙女,到珠海横琴长隆海洋王国游玩。

准确说,是他们带我前来。他们已来过多次,而我,是第一次。

海象、海牛、海龟、海鸟、水獭,海豚在高空跳圈,海狮在表演水上芭蕾。

五彩缤纷的热带鱼类在身边与头顶游过,世界上最大的鱼——鲸鲨张开大嘴与潜水员共舞。

南极的企鹅,北极的北极熊,生活在地球的两极,本来永远无法相遇,甚至不知道彼此的存在;这个乐园仿佛让地球缩小了,让他们在这里成了邻居。

不禁逆流上溯60年,回想我的儿童时代。

我在与小伙伴丢手绢、抛石子、跳房子、跳山羊、老鹰捉小鸡……

时代不同了,但童年的欢笑却相似。

孙辈的童年是华丽而梦幻的,我的童年粗粝却也温馨。因为孩子的想象力,总能找到开启游戏的钥匙。

勇敢

身高刚过游乐设施的限定标准,小孙女就喊着想来长隆挑战一番了。

从过山车上下来,她说“还要玩一次。”

我只是站在下面,看到过山车旋上天空时,便不禁头晕目眩。

它从高处俯冲下来,我听到了一片尖锐的惊叫。

可是听陪伴的大人说,小妹妹并没有叫。是沉浸在欢乐中,还是吓得发呆了?是无所畏惧,还是无知而无畏?

我问她:在上面怕不怕?她答:怕。

那么不要再玩了罢?我说。

她答:还要去。骄傲地撅起小嘴,小小的步伐坚定地再次迈向出发点,颇有将士出征的气势。

也许,又怕又坚持的人,才是最勇敢的人。

小小的孙女,竟也给我上了宝贵的一课。

■卓大成(中国澳门)

明天和阳光一起灿烂如花

点燃一根烟,顺便把夜晚点亮

铺开空空的纸笺,把一生写在月光上

回头细想,真正属于自己的

除了一脸沧桑,缄言以报

夜愈静寂,心愈温柔

暗香涌动被清风传颂

黑夜与白昼一样深情爱恋

风吹过高岗,水流向低洼

喧哗静止于心间

风呼啸地敲打着窗台

像打听谁的心事

今晚的我什么也不说

窗外与我无关

把飘摇还给风雨

把洁白还给月光

把自己留给自己

黎明第一道光,已经在厚积薄发

我将启程,明天和阳光一起灿烂如花

在奔跑中重生

沉重,不在肩膀

不在内心,在那缕炽热后隐去的阳光上

疼痛,不是被命运无数次鞭打后的错觉

而是出发已远,迷惑在中途的唏嘘

旷野,任人自由飞翔,抑或瞬间坠落

天是荒芜的,风是孤独的

飘泊和流浪也是渴望的,唯有自己

是窘迫的,四处狼狈逃窜

某个时日,坐在菩堤树下

在时光催落的叶片上,清楚看到

余生和静默的石头

高山流水,清风素柳

来自哪里,将去何方

在走向终点的路上

我笃定每个自由的灵魂

奔跑在一场狂风暴雨之后

■刘文俊

北山最出名的古迹当属杨氏大宗祠。传说中,宋代忠烈杨家将的后代迁居于此,延续了一脉香火。

杨氏大宗祠建成于清同治七年,即公元1868年。

杨氏大宗祠内有两棵紫玉兰。其中一棵与宗祠同龄。那是花五百两白银,从江南购回,栽于院内。

紫玉兰,又名玉堂春。一百五十年前属名贵品种,五百两白银证实了它的名贵。

一百五十年前,从江南运回珠海,一路上该是如何地小心翼翼。

宗祠,庄严之所,有了两棵玉堂春,宗祠内有了柔情春色,有了无限生机。

春天,千百朵紫玉兰花盛开,一树鲜亮,一团富贵,阵阵清香随风飘溢,果然玉堂春。

“霓裳片片晚妆新,束素亭亭玉殿春。已向丹霞生浅晕,故将清露作芳尘。”明代睦石《玉兰》诗就是赞美紫玉兰,玉殿春即玉堂春。

紫玉兰,玉堂春,花好,名好。花香,花名也仿佛香飘四季。

我想,当年玉堂春花开时,革命先烈杨匏安先生是否曾在花下苦读?是否曾在春天里,站在树前沉思,思索救国济民之道,而淡淡的花香,为他的思路平添一缕芳香。

这棵一百五十岁的玉堂春,亲眼目睹了清王朝的没落,见证了辛亥革命的爆发,也见证了日本侵略中国的罪恶,更听到了一九四九年天安门城楼上那声“中国人民从此站起来了”……

一百五十岁,看似古老,却依然充满生气。

八百年前,杨家后人来到北山,这里一片荒凉,野地无路,野水无桥,他们在这里建起自己的家园。

八百年后,赵钱孙李,周吴郑王……成千上万个家庭来到珠海,建设了一座现代化的城市。

我已不记得多少次站在你的面前发呆。春天,为你满树高贵的紫花和淡淡的芳香而陶醉。夏天,我在你的浓荫下借得一阵清凉,心里的烦躁立消。

站在你的身边,可以倾听历史的回音。透过宗祠的大门,看到门前的花园木棉花开得火红,绿草茵茵。远处高楼林立。昔日偏僻的北山已隐没在繁华的都市之中。

站在玉堂春前,我不愿再言老,只想精神抖擞大步往前走。

■区达权

情侣路、珠海渔女、航展、港珠澳大桥、长隆海洋王国、珠海大剧院……珠海值得一提的东西可多着哩。

珠海地处南海之滨,珠江出海口,咸淡水交汇,浮游生物众多,水质肥美,适宜蚝的生长。秋冬时节,从太平洋来的鱼群洄游至此觅食、产卵,大量鱼粪成为蚝的丰富养料。“冇鱼蚝就瘦,有鱼蚝就肥。”成为一句渔家谚语。

很久很久以前,一些唐家湾的渔民发现,退潮以后,海边的礁石总是覆盖着一层密密麻麻的贝壳,他们偶然间用小锤把贝壳从礁石上打下来,撬开一看,里面的肉鲜嫩如玉,让人垂涎欲滴。珠海渔民受到启发,凿石投海,为蚝营造更多的“房子”,开辟蚝田。“珠海好世界,石头出肉卖。”一个个肥硕的蚝肉就此走进餐厅让人大快朵颐,蚝田俨然一座水中银行。珠海美食佳肴首推以“一大二肥三白四嫩五脆”闻名的横琴蚝。

横琴岛海域是理想的天然蚝场,横琴蚝以白、嫩、肥、大、脆闻名遐迩。横琴蚝自然生态园里有供人参观的“蚝展示厅”;有供人了解蚝豉蚝油等产品的“加工示范场”;有观赏蚝生长环境的“观蚝栈桥”;更有造型独特供游客大饱口福的“品蚝厅”。你不仅可以现捞现撬, 现煮现吃,品尝美味的蚝餐,还可以学习蚝的相关知识。蚝有两瓣外壳,一瓣小而平,一瓣大而隆,外表佶屈丑陋,但蚝肉属山珍海味中的“下八珍”之一,不仅鲜美可口,营养丰富,而且有软坚散结化痰养血宁心涩精的食疗功效。明代大医药家李时珍《本草纲目》说牡蛎能强骨延年,补肾安神,细肌肤,美容颜。晒干之蚝肉曰蚝豉,粤语谐音“好事”,向为家庭商号喜庆之席上珍。

从前,珠海的采蚝工白天拖着木盆下海打蚝,晚上守着大锅生火煮蚝,早上就着阳光和海风晒蚝。晌午,一袋袋鲜蚝和蚝豉,一埕埕蚝油运到码头上船再运往港澳。唐家湾畔有两巨石相叠屹立,名为“叠石”。因盛产鲜蚝,可换银两,遂称此地为银坑,银坑所产蚝油曰“叠石”蚝油。百来斤鲜蚝肉才熬得五六斤油,蚝油乃蚝之精华,金黄香滑,如珠欲滴,吮之似玉液琼浆,美食家形容这是“海底牛奶”。

对了,誉满全球的李锦记蚝油也是源自珠海,这可是市场上著名的食品烹调佐料啊!当你品尝鲜美甘香的李锦记蚝油时,是否知道它的始创者曲折的人生和李家四代人创业的艰难呢?清代同治元年出生于新会七堡涌沥村贫苦农家的李锦裳,幼年失怙,性格倔强,农闲时喜习武艺,常为穷苦人打抱不平,终被富家恶少纠集喽罗逼害追杀。他带着老母亲连夜划艇出逃,流落到海滨南水孤岛(今珠海市南水镇)栖身,以加工蚝油为生。李锦裳白天收蚝夜里熬油,昼夜忙碌,所制蚝油味道鲜美,干净卫生,加上他为人热情豪爽,因而常常顾客盈门,供不应求。人到中年,李锦裳请人在门口写上“李锦记”三个字,标明此蚝油是李家经营,锦字为记。从此,“蚝油最好李锦记”的口碑不胫而走,声播港澳,以至后人大多只识“李锦记”而不知李锦裳。其子李兆南在港澳继承父业,子孙相传。一个世纪过去,作坊式的李锦记蚝油庄已发展为现代化大型企业,总部设在依山傍海的香港大埔,生产基地在祖籍新会七堡,产品销遍世界上八十多个国家和地区。凡有华人生活的地方,就有李锦记。

不久前我参加斗门侨乡文化研讨会,参观南门村的菉猗堂。原来这座列入广东省重点文物保护单位的古祠,竟是以蚝壳筑的墙,俨然一种沧海变桑田的历史见证。

有500多年历史的菉猗祠始建于明代景泰五年(1454年)。三进四合式布局,气象巍峨宏伟,但不失严谨凝重。石雕、陶塑、泥塑、壁画,一应俱全。此古祠最具特色的是它高耸的山墙,清一色用坚硬的蚝壳整齐有序地排列镶嵌而成,二尺来厚,不加批荡,形态毕现;森森然,凛凛然,历经风雨依然坚固;在阳光照射下闪耀着熠熠银光,历经几个朝代风骨依然。南门村父老说,古时候附近有一个大蚝场,传说地下有一条“蚝龙”,村民就地取材,以蚝壳为其筑墙建祠。

南门菉猗祠的建筑价值、历史价值和艺术价值都不同凡响。同济大学一名教授考察过菉猗祠,认为珠海多台风,蚝壳墙结实坚固,可抗击台风侵袭,古建筑史上应有它的一页。“千年砖,万年蚝”,外表粗糙但坚固耐用、冬暖夏凉的蚝壳屋,比之杜甫的成都草堂、苏轼的儋州桄榔庵,也别有一番韵味!俱往矣,蚝壳墙默默无言,却见证了历史的沧桑和时代的变迁。徜徉于菉猗祠,一个闪耀着银光的蚝的形象在我眼前浮现。呜呼,无私的蚝,把肉和油奉献给人类作了美食,连身后的贝壳也捐了出来供人建造住房,修筑祠堂。人们啊,往往只垂青美味的蚝肉蚝油,却把庇护蚝儿生长的母体——蚝壳忘记了。须知,蚝壳虽然外表丑陋,但内心却光亮如镜! 至此,我想起了雨果《巴黎圣母院》中的撞钟人,那个外貌奇丑但心灵高尚的卡西莫多。是的,美好,有时隐藏在丑陋之中。蚝有耐人寻味的品格!

■蔡旭

童年

假期,我带着孙子孙女,到珠海横琴长隆海洋王国游玩。

准确说,是他们带我前来。他们已来过多次,而我,是第一次。

海象、海牛、海龟、海鸟、水獭,海豚在高空跳圈,海狮在表演水上芭蕾。

五彩缤纷的热带鱼类在身边与头顶游过,世界上最大的鱼——鲸鲨张开大嘴与潜水员共舞。

南极的企鹅,北极的北极熊,生活在地球的两极,本来永远无法相遇,甚至不知道彼此的存在;这个乐园仿佛让地球缩小了,让他们在这里成了邻居。

不禁逆流上溯60年,回想我的儿童时代。

我在与小伙伴丢手绢、抛石子、跳房子、跳山羊、老鹰捉小鸡……

时代不同了,但童年的欢笑却相似。

孙辈的童年是华丽而梦幻的,我的童年粗粝却也温馨。因为孩子的想象力,总能找到开启游戏的钥匙。

勇敢

身高刚过游乐设施的限定标准,小孙女就喊着想来长隆挑战一番了。

从过山车上下来,她说“还要玩一次。”

我只是站在下面,看到过山车旋上天空时,便不禁头晕目眩。

它从高处俯冲下来,我听到了一片尖锐的惊叫。

可是听陪伴的大人说,小妹妹并没有叫。是沉浸在欢乐中,还是吓得发呆了?是无所畏惧,还是无知而无畏?

我问她:在上面怕不怕?她答:怕。

那么不要再玩了罢?我说。

她答:还要去。骄傲地撅起小嘴,小小的步伐坚定地再次迈向出发点,颇有将士出征的气势。

也许,又怕又坚持的人,才是最勇敢的人。

小小的孙女,竟也给我上了宝贵的一课。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论