余沁霖

2025-05-25 03:43

余沁霖

2025-05-25 03:43

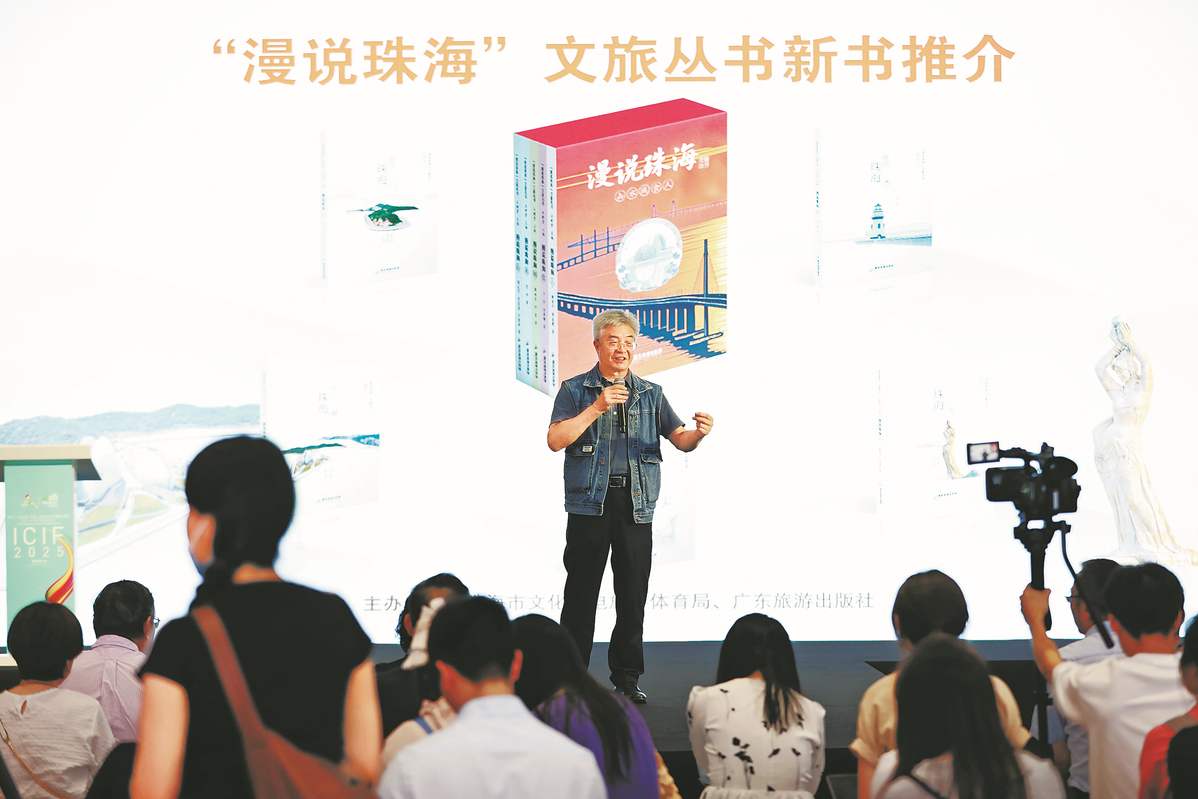

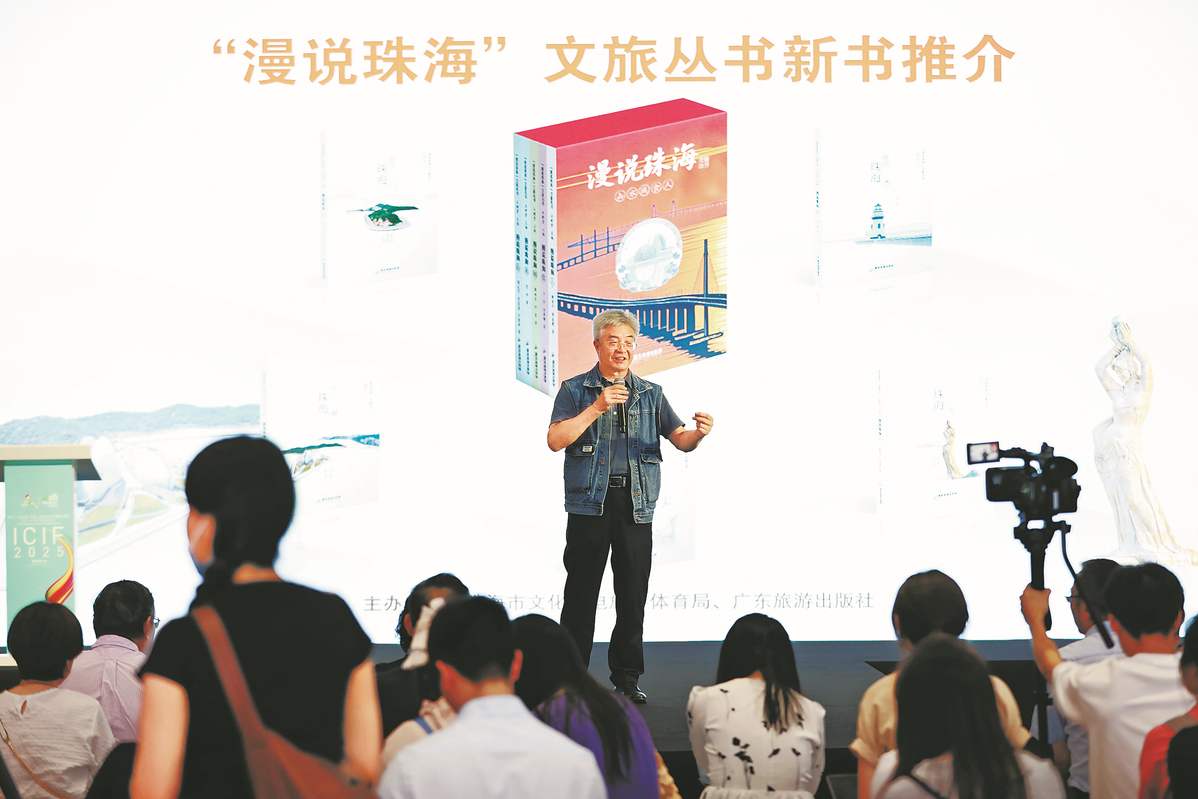

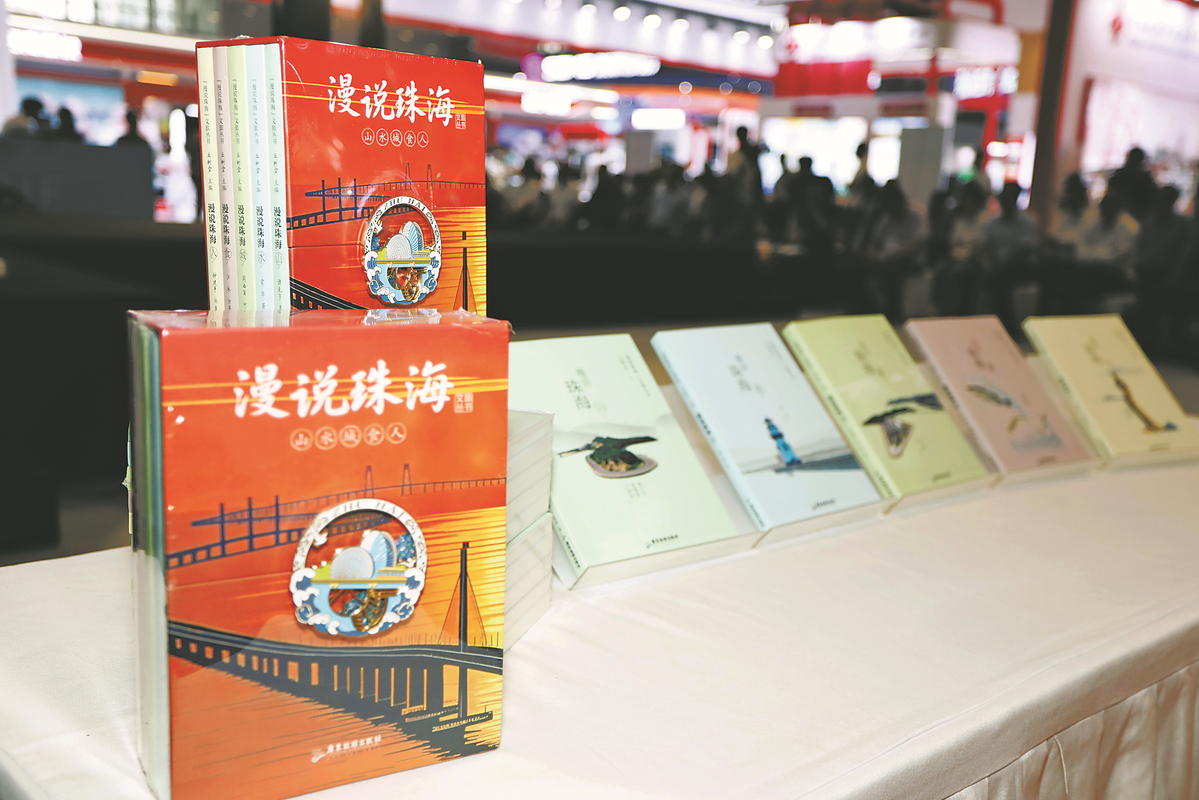

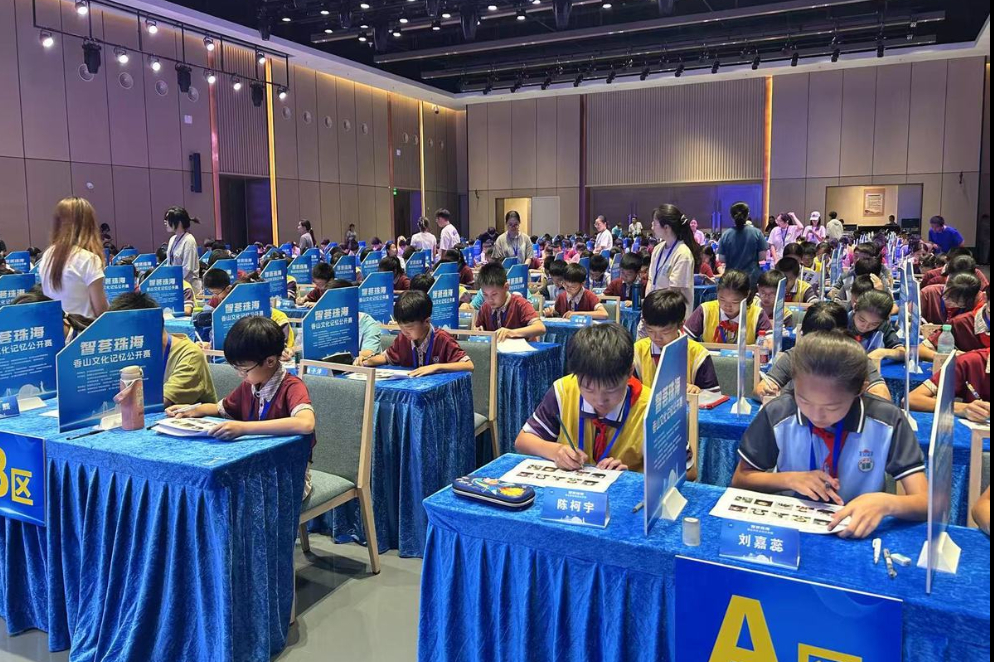

5月24日,“漫说珠海”文旅丛书新书推介发布会在第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会现场举行。

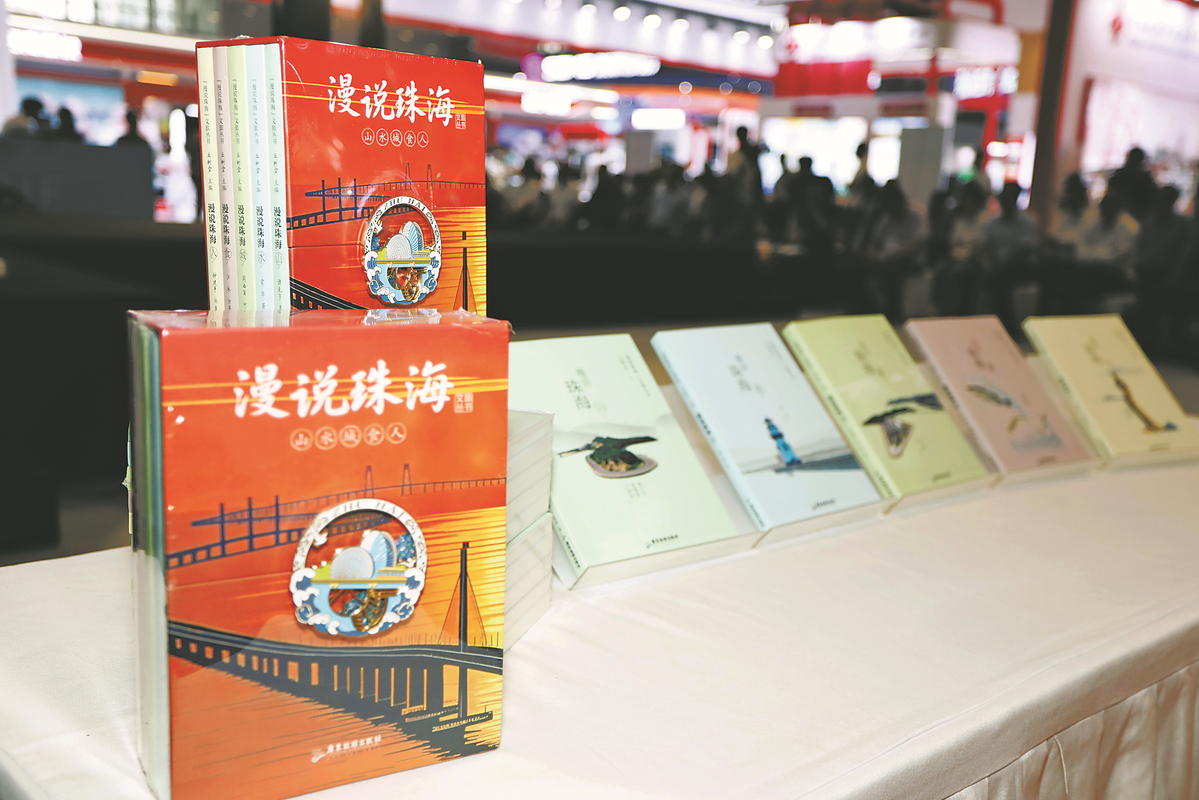

“漫说珠海”文旅丛书由五本组成,分别以“山、水、人、城、食”为主题,采取“漫说”,即 “大家小书”“行走散文”的方式,以文化为灵魂,旅游为载体,从不同角度展现珠海魅力,多方位多视角推介珠海,打造珠海“海的珍珠,珍珠的海”城市文旅名片。

活动盛况

名家云集,共话珠海

“漫说珠海”文旅丛书新书推介发布会由珠海市文化广电旅游体育局与广东旅游出版社联合主办,吸引了众多文化界、出版界人士及读者参与,共同见证这套全面展现珠海自然与人文魅力的图书发布。

珠海市政协副主席陈依兰、深圳市政协常委尹昌龙等嘉宾共同为“漫说珠海”文旅丛书揭幕,标志着这套历时多年筹备的文旅丛书正式与读者见面。

陈依兰表示,作为粤港澳大湾区重要节点城市,珠海既有山海相连的自然禀赋,也有深厚的历史文化底蕴。“漫说珠海”丛书以文旅融合为切入点,为珠海打造了一张“海的珍珠,珍珠的海”城市文旅名片,为市民搭起了一座“文化桥梁”,让每一个珠海人都能从中找到自己的文化坐标。

“‘漫说珠海’是一套记载珠海文旅资源的丛书,展现了珠海文旅人文资源的丰富多样。”珠海市文化广电旅游体育局局长闵云童表示,目前珠海文旅发展态势向好,旅游消费热度不断飙升,丛书的发布将成为外界了解珠海的重要窗口。广东旅游出版社社长刘志松则从出版角度肯定了丛书的价值:“这套书不仅有对珠海文旅资源的深度梳理,更以‘大家小书’的形式,让学术性与可读性完美结合,为读者提供沉浸式的阅读体验。”

在“漫说珠海”文旅丛书发布会上,主编丘树宏化身“文化向导”,以五日游的生动叙事,为读者勾勒出珠海人文历史与文旅魅力。他介绍,丛书以“山、水、人、城、食”五卷展开,既是珠海自然与人文的全景图鉴,也是对“海的珍珠,珍珠的海”的深度诠释。

现场聚焦

学者畅谈,读者追捧

在发布会现场,作者代表江冰以“从舌尖到心间”为题,分享了《漫说珠海:食》的创作心得:“珠海的美食是咸淡水交汇的产物,正如这座城市,既有本土的坚守,也有异域的融合。”

中国作家协会报告文学委员会副主任杨黎光则从宏观视角评价丛书:“它不仅是一部地方志,更通过珠海的城市叙事,反映了中国改革开放的缩影。”

发布会现场还播放了丘树宏作词的歌曲《海的珍珠,珍珠的海》,悠扬的旋律与珠海的碧海蓝天画面交相辉映,将活动推向高潮。许多读者在翻阅丛书后表示,书中细腻的文字与精美的插图令人如身临其境,纷纷感慨“未至珠海,已识珠海”。

文化意义

文旅融合,湾区共鸣

“漫说珠海”文旅丛书的出版,恰逢粤港澳大湾区建设纵深推进之际。作为内地唯一与港澳陆桥相连的城市,珠海的文化建设不仅展示城市形象,更承载着促进湾区人文交流的使命。“漫说珠海”文旅丛书以“珠海视角、湾区视角、中国视角、世界视角”层层递进,既立足本土,又放眼全局。例如,《漫说珠海:城》中对比了珠海与深圳、香港的城市发展路径,凸显其“小而美”的独特定位;《漫说珠海:人》则通过历史人物的故事,揭示珠海在中国近代化进程中的先锋角色。

正如丘树宏在总序中所言:“这套书是行走的文化散文,旨在让文化不仅停留在典籍中,更融入日常生活的肌理。”未来,这套丛书将作为珠海文旅推广的重要载体,走进图书馆、景区与学校,助力珠海打造“近者悦、远者来”的国际旅游目的地。

“漫说珠海”文旅丛书以文字为媒介,将珠海的山水人文凝练成一颗颗文化珍珠,既为读者提供了深度了解珠海的途径,也为城市的文化传承与创新注入了新活力。如同珠海这座年轻而充满活力的城市一样,“漫说珠海”文旅丛书亦在传统与现代、本土与世界的交汇中找到了属于自己的表达方式。

主编创作谈

以文塑城,以书为媒

5月24日,深圳文博会现场,“漫说珠海”文旅丛书正式发布。丛书主编丘树宏在发布会后接受专访,深情讲述了这套书的创作初衷与珠海的文化使命:“我们希望通过文字,将珠海的山水人文凝练成珍珠,串联起城市的过去、现在与未来。”

“海的珍珠”

从歌词到城市名片

“海的珍珠,珍珠的海”这一诗意表达,最早可追溯至丘树宏25年前为珠海创作的歌词《珠海,珠海》。从最初传唱的城市之歌,到如今成为丛书的文化内核,这一理念历经沉淀,最终升华为珠海文旅的符号。“珠海的山海交融、岛屿星罗,恰似珍珠散落于碧波之间。”丘树宏说。

为何选择“山、水、人、城、食”五大主题?他坦言,这是珠海自然与人文特质的浓缩:“山是珠海的脊梁,水是城市的血脉,人是这一切的灵魂,城书写着变迁,食凝聚着交融。”五大主题相互交织,既展现珠海的生态之美,也深挖历史纵深。

编撰之难

田野调查与文学表达的平衡

作为涵盖十余位作者的丛书主编,协调写作风格与视角差异是最大的挑战之一。丘树宏以“城”分册作者何霖为例:“为写唐家湾的历史,他在台风天仍坚持实地考察,浑身湿透却带回珍贵的一手资料。”而“人”分册因涉及大量历史人物,既要避免史料堆砌,又要确保文学性与准确性,团队多次调整写作框架,征求有关部门意见,“最终选择以散文笔触活化历史,让文字既有温度又有深度”。

对于珠海市外作者的“落地”难题,他要求每名作者必须深入田野:“比如‘山’的作者谭元亨,虽是岭南文化大家,但为写珠海的山岛演变,多次走访地质遗址,结合古地中海文明与海上丝路背景,赋予山海以时空厚度。”

咸淡水文化

珠海在大湾区的独特角色

谈及珠海的文化定位,丘树宏用“咸淡水交融”作喻:“珠海既有珠江的淡水,又有南海的咸水,这种地理特质孕育了开放包容的文化基因。”他认为,珠海在两大历史时期扮演了先锋角色:一是近代作为“香山文化摇篮”,走出了容闳等推动中国近代化的先驱;二是改革开放后,以特区身份探索城市建设与经济发展新路径。“这种敢为人先的精神,正是珠海在粤港澳大湾区建设中持续发力的底气。”

文旅未来

从“珍珠”到“项链”的升级

对于珠海文旅的核心竞争力,丘树宏强调“软硬兼施”:“硬件是‘百岛之城’的生态与规划,软件是历史人文资源的活化。”他建议读者按丛书主题设计深度游路线:登凤凰山追溯地质变迁,漫步情侣路感受城海共生,探访唐家湾品味侨乡烟火,再以一顿横琴蚝宴收尾,“从山海到舌尖,全方位体验珠海”。

未来,他期待将“漫说珠海”文旅丛书转化为文旅产业链条:“比如开发主题研学路线、打造数字文旅产品,甚至与港澳联动策划大湾区文化IP。”

“文化不应停留在书籍中,而要融入生活。”丘树宏说。当读者翻开“漫说珠海”文旅丛书,触摸的不仅是文字,更是一座城的温度与心跳。这套书既是珠海递给世界的一张名片,也是留给未来的文化底稿——记录着山海,传承着精神,更寄托着湾区人对“诗意栖居”的共同向往。

丛书亮点

五位一体,全景呈现

“漫说珠海”文旅丛书由十余名专家学者共同撰写,各册作者在文旅领域深耕多年,对珠海有着深入的了解与深切的情感。

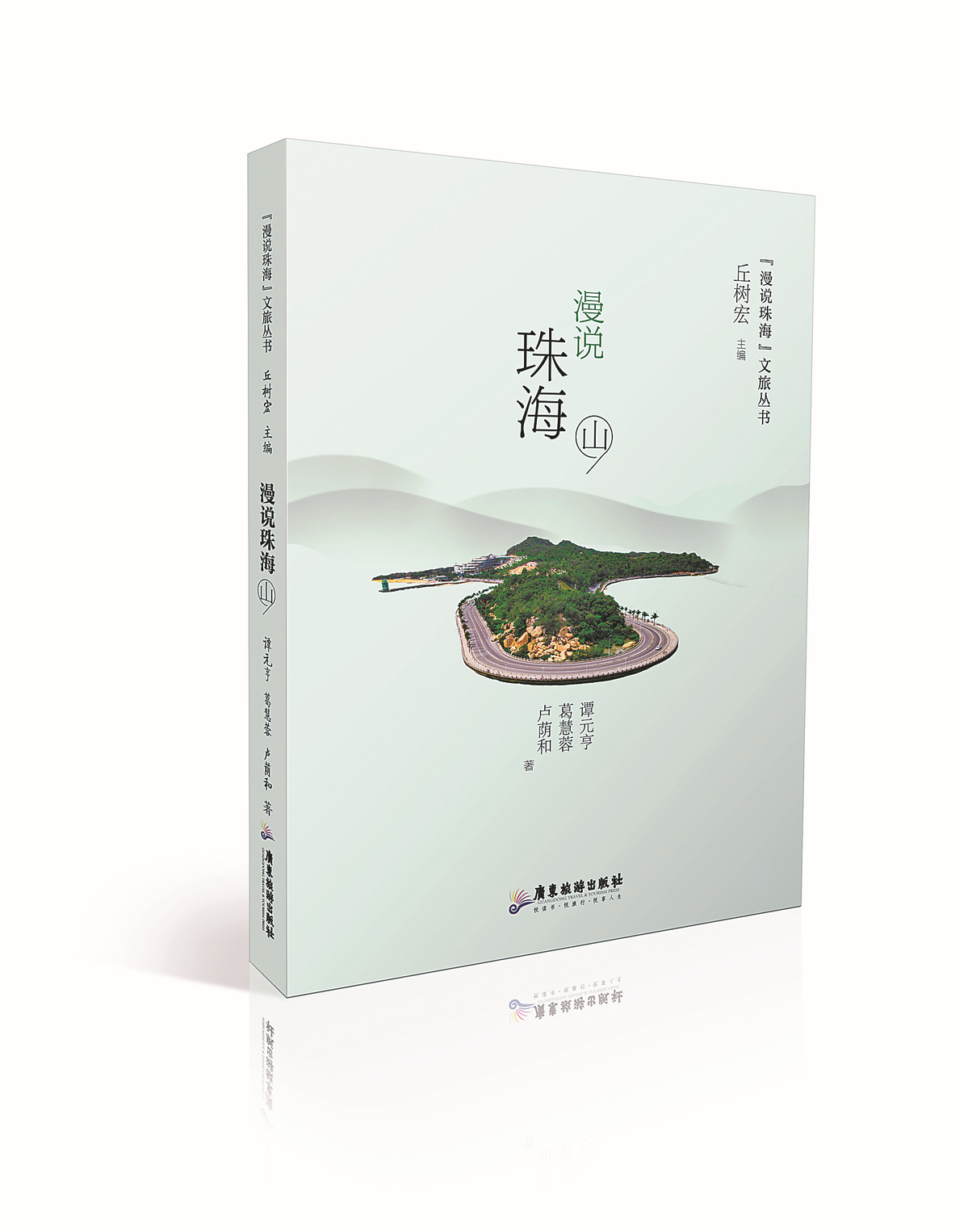

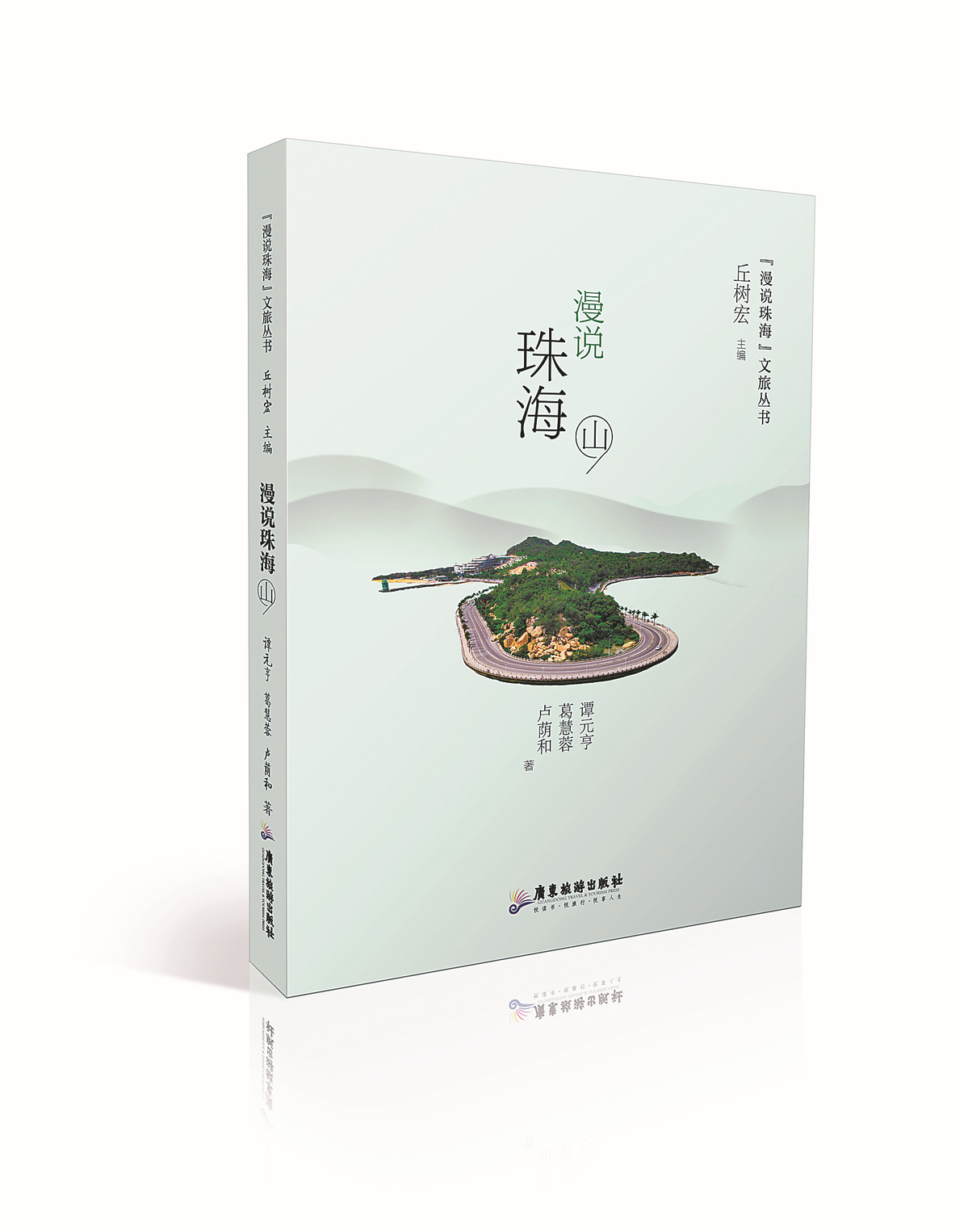

《漫说珠海:山》

华南理工大学客家文化研究所所长谭元亨结合地质变迁与人文历史,讲述珠海的山川岛屿如何见证从古地中海到海上丝路的沧桑巨变。书中提出“珠海的山是昨天的岛,珠海的岛是明天的山”,赋予山海以哲学意蕴。

记者:“珠海的山是昨天的岛,珠海的岛是明天的山”这一观点如何体现珠海的地理与人文关联性?

谭元亨:这句话是我这么多年对珠海历史“扫描”后发出的感叹。

早在上世纪90年代,作为十三行行商后裔的我就一直关注珠海。500多年前,澳门成为十三行的外港,是中国对外贸易的重要口岸,超过5000艘外国商船,要进入广州,须在澳门领取执照,而最早的泊船地是在浪白澳,后来则在十字门。浪白澳经过几百年变迁,从海中小岛变成岸上的山了,这是很有意思的美学话题,山耶,岛耶,在历史变迁中难分难辨。于是就有了我20年前的专著《南方城市美学意象》中的珠海一章:蓄势待发的城市美学提升。

珠海的山不仅美,更具有哲学意味。白云苍狗,沧海桑田,山与岛的变迁,浪白澳、澳门、横琴的历史变迁,是中国近代史上人文演进的重要一页,值得大书特书。

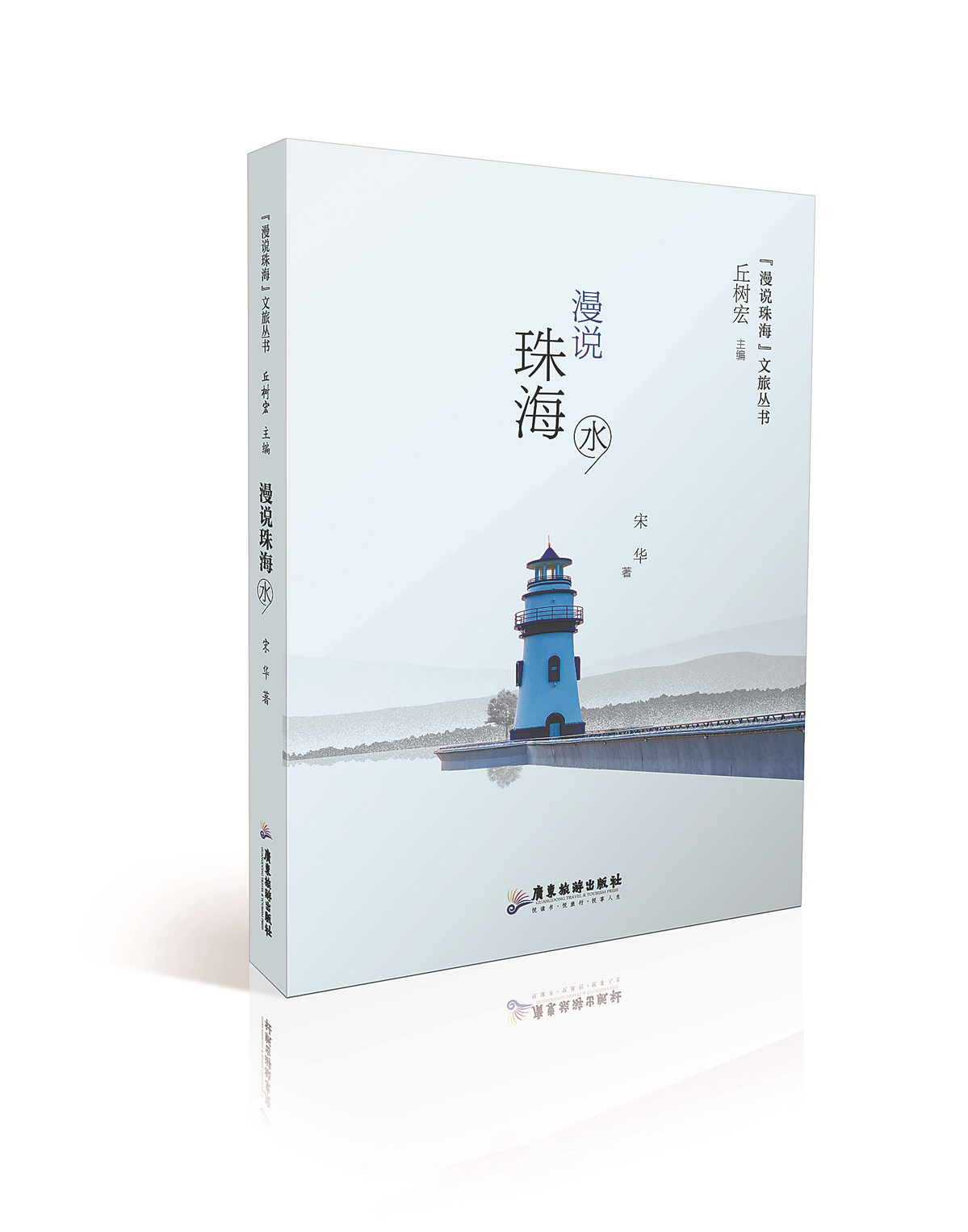

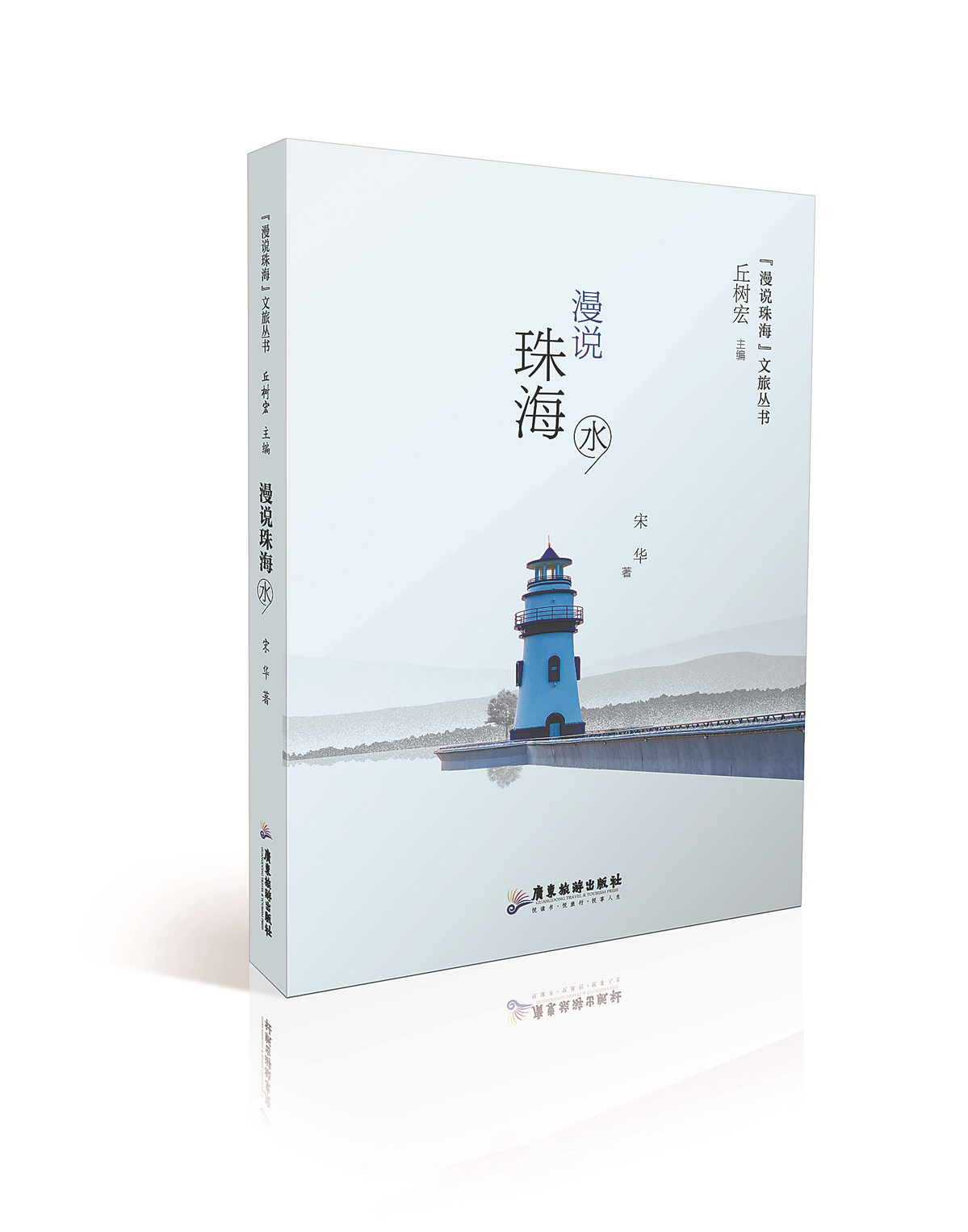

《漫说珠海:水》

珠海博物馆副馆长宋华以水为脉络,串联起自然之水、社会之水与文化之水的演进历程。从高栏港的摩崖石刻到万山群岛的海战记忆,珠海的水既是地理符号,也是历史见证。

记者:珠海的水既是自然景观,也是历史符号,您如何通过“水”串联起珠海的古代、近代与现代?

宋华:《漫说珠海:水》以珠海数千年海洋文明为脉络,通过“一三一”历史主轴(一个3000年、三个400年、一个100年)与“龙凤线”文明线(从高栏摩崖石刻的“龙”到凤凰山“凤鸡”文化,再到当代横琴粤澳深度合作的龙凤新文明),串联起珠海的渔猎文明、中西碰撞、社会主义探索及改革开放后的生态与现代化进程。珠海未来需深挖“龙”“凤”文化符号,通过科技与文旅融合赋予其新生,在党的领导下探索文明新篇章,续写“海陆共生”的现代化传奇。

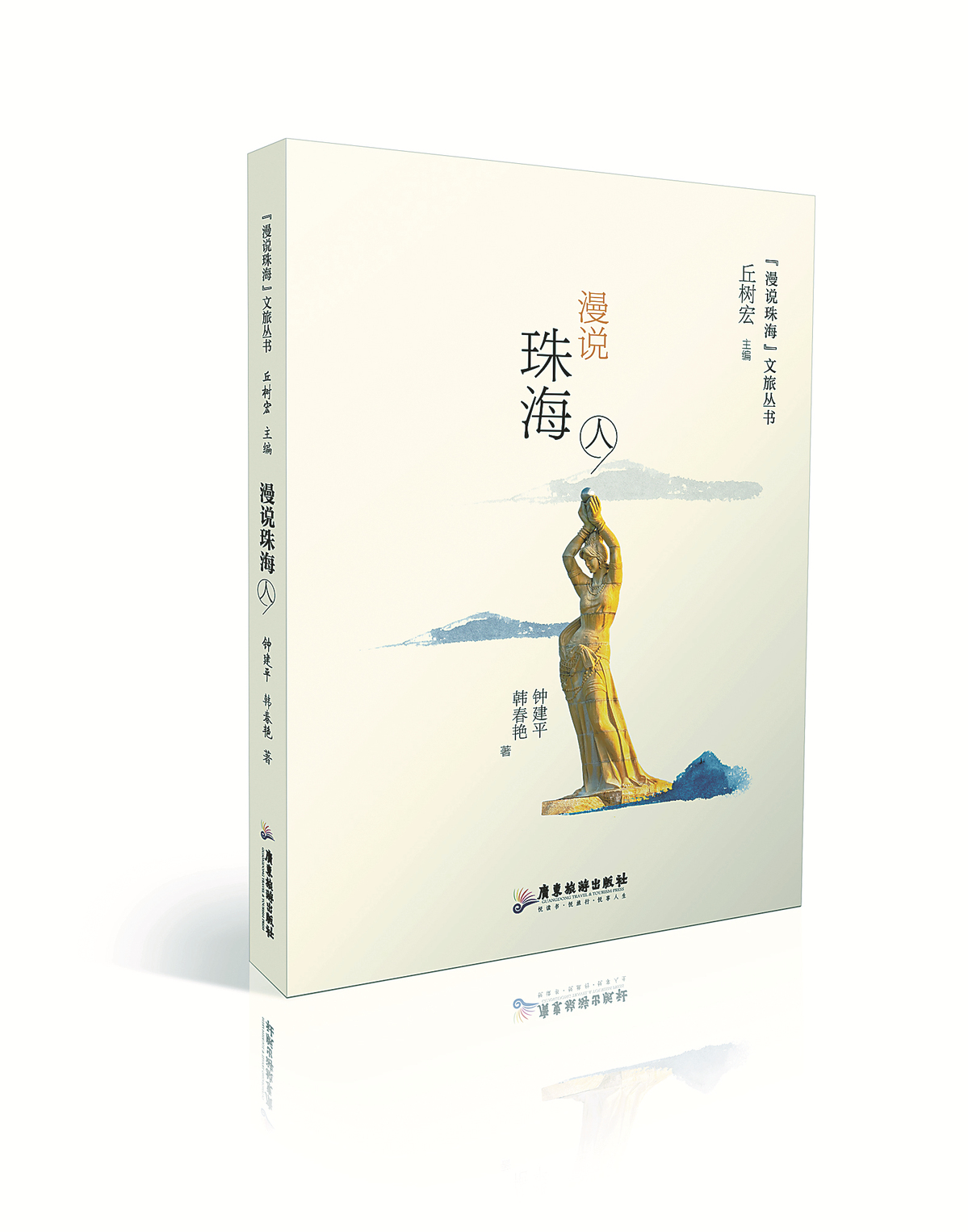

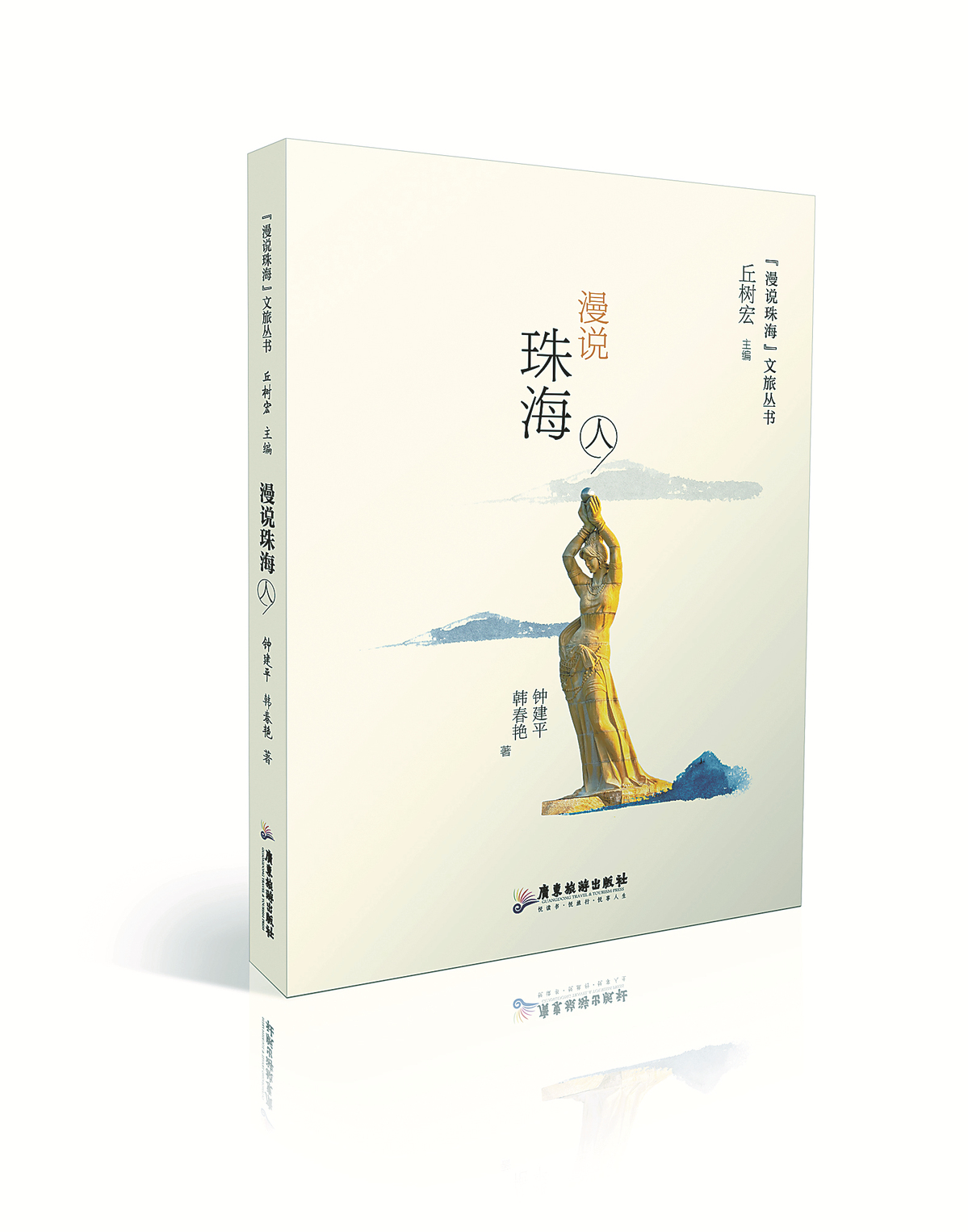

《漫说珠海:人》

中外散文诗学会副主席钟建平与作家韩春艳聚焦珠海人的精神图谱,从近代史上“开风气之先”的容闳、唐绍仪,到当代创新创业的弄潮儿,诠释了珠海人“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的独特气质。

记者:丛书聚焦了哪些历史人物与群体?珠海人的特性是什么?从近代先驱容闳到当代创业者,珠海人的精神内核是否有延续?

钟建平:这本书聚焦珠海近现代史中的关键人物与群体,以“高辨识度的地域归属、客观历史定位与影响力、对珠海历史进程的引领意义”为遴选标准,经过数十次增删凝练,最终呈现涵盖政治、文化、商界等领域的代表性人物。书中既有首任民国内阁总理唐绍仪,工人运动先驱苏兆征、林伟民等革命风云人物,也有“中国留学生之父”容闳、文学家苏曼殊等文化巨擘,以及徐润、陈芳等近代商界传奇与现代商业精英。本书将这些人物以出生年代为序排列,共同勾勒出珠海从近代到当代的发展脉络。

“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”在当代珠海人身上得以发扬。面对粤港澳大湾区建设的历史机遇,珠海人正以务实、创新的姿态拼搏在前沿,展现不惧艰难的新时代风貌。

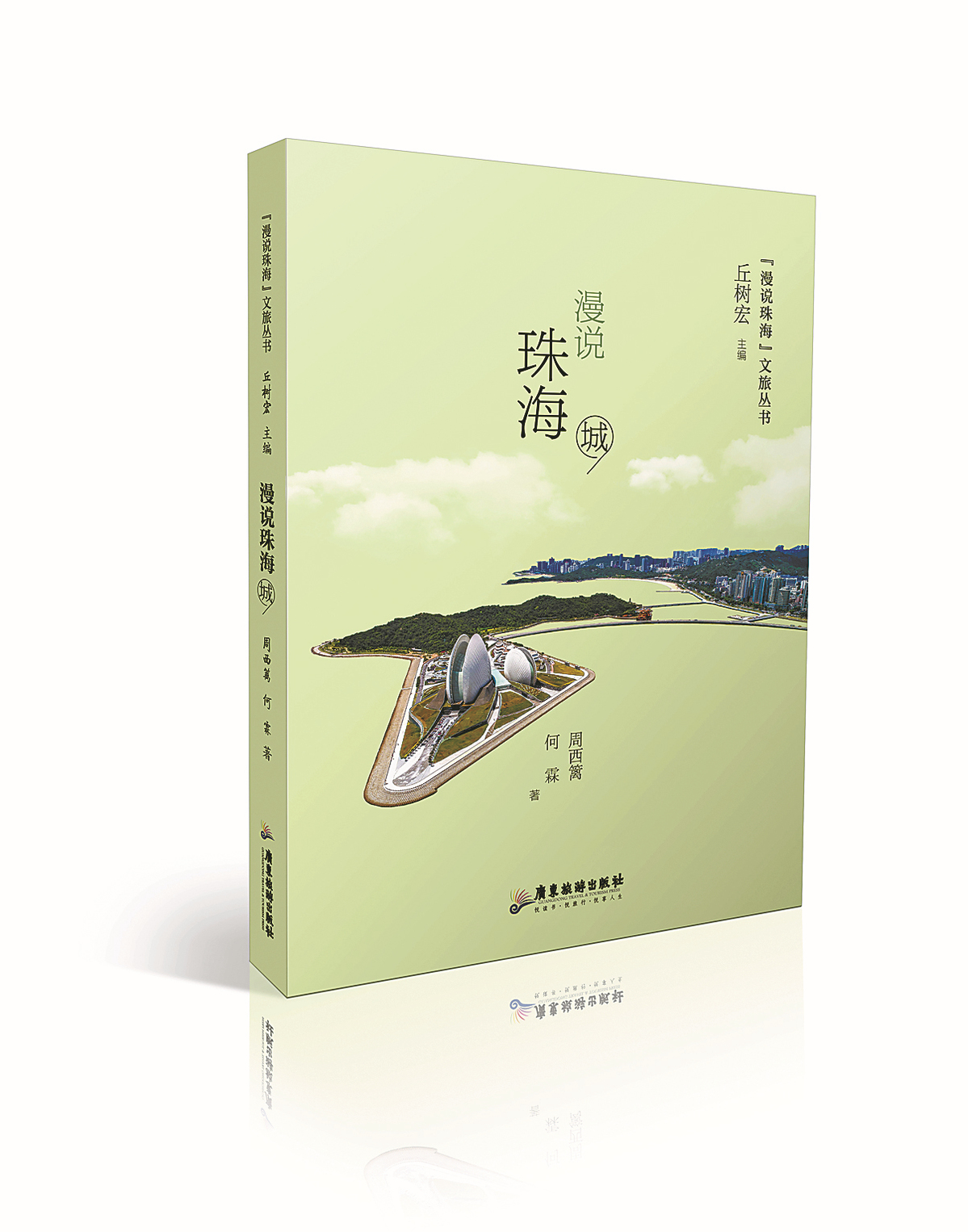

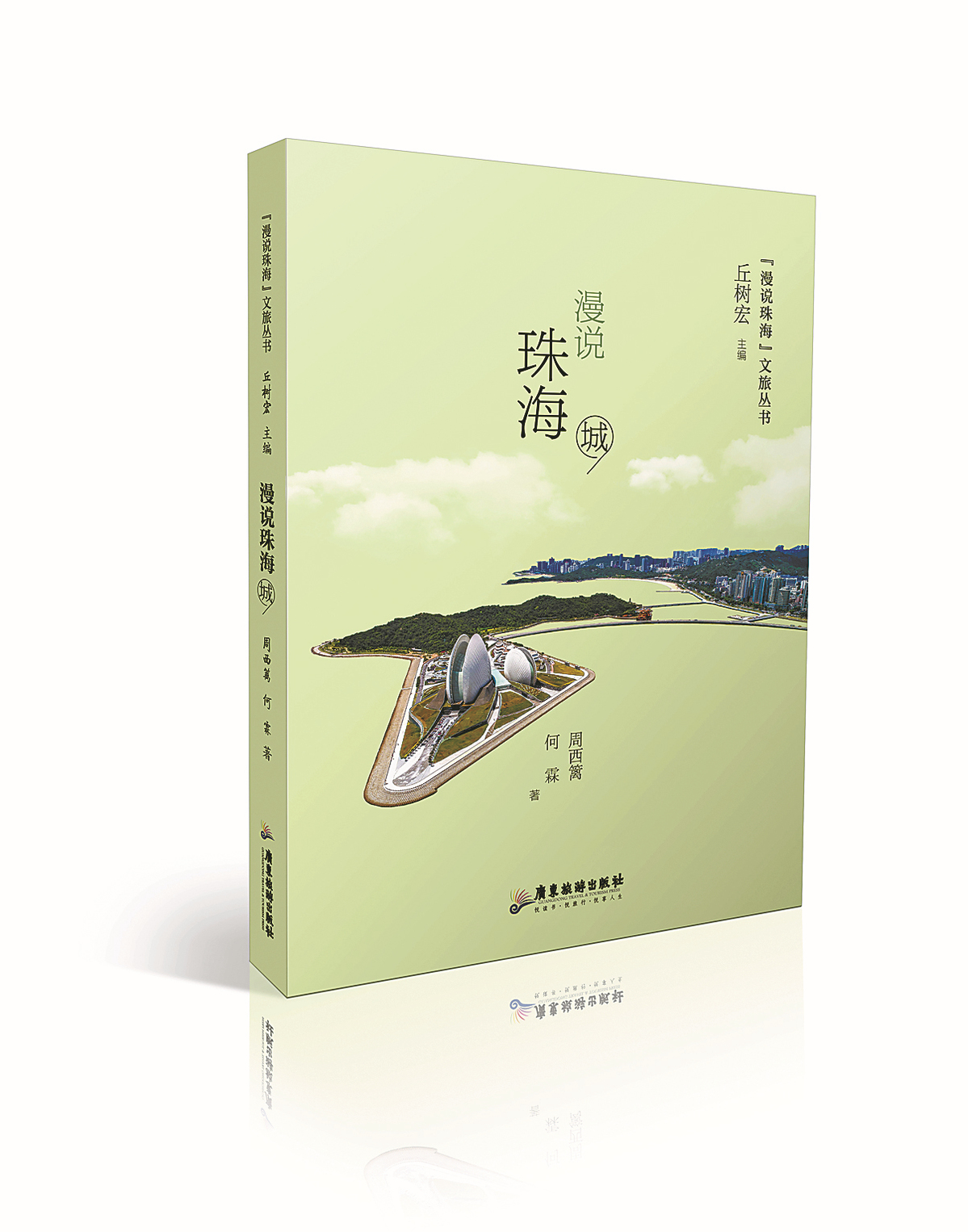

《漫说珠海:城》

广东省传记文学学会会长周西篱与作家何霖共同执笔,从“岭南原乡气息”到现代海滨花园城市的蜕变,展现珠海如何在40余年间从“一条街道”的小城发展为粤港澳大湾区的璀璨明珠。

记者:书中如何呈现珠海在巨变中的文化坚守与创新?珠海的“岭南原乡气息”是怎样的一种特质?

周西篱:这本书以“变”与“不变”的辩证视角,勾勒珠海从滨海渔村到当代宜居之城的蜕变。书中既呈现横琴崛起、港珠澳大桥贯通等“敢为天下先”的城市空间革新,也聚焦唐家湾古镇保护、骑楼街区活化等文化根脉的赓续。从“花园城市”定位到“15分钟生活圈”实践,宜居背后是珠海这座城市对人文温度的坚守。

镬耳墙、蚝壳屋等传统建筑智慧,茶果、咸水歌等民俗活态传承,与北山文创祠堂、斗门水乡“龙舟+生态旅游”等现代实践共生……珠海独特的“岭南原乡气息”是海洋与农耕文明的交融,形成了“山海相连、新旧共生”的肌理。

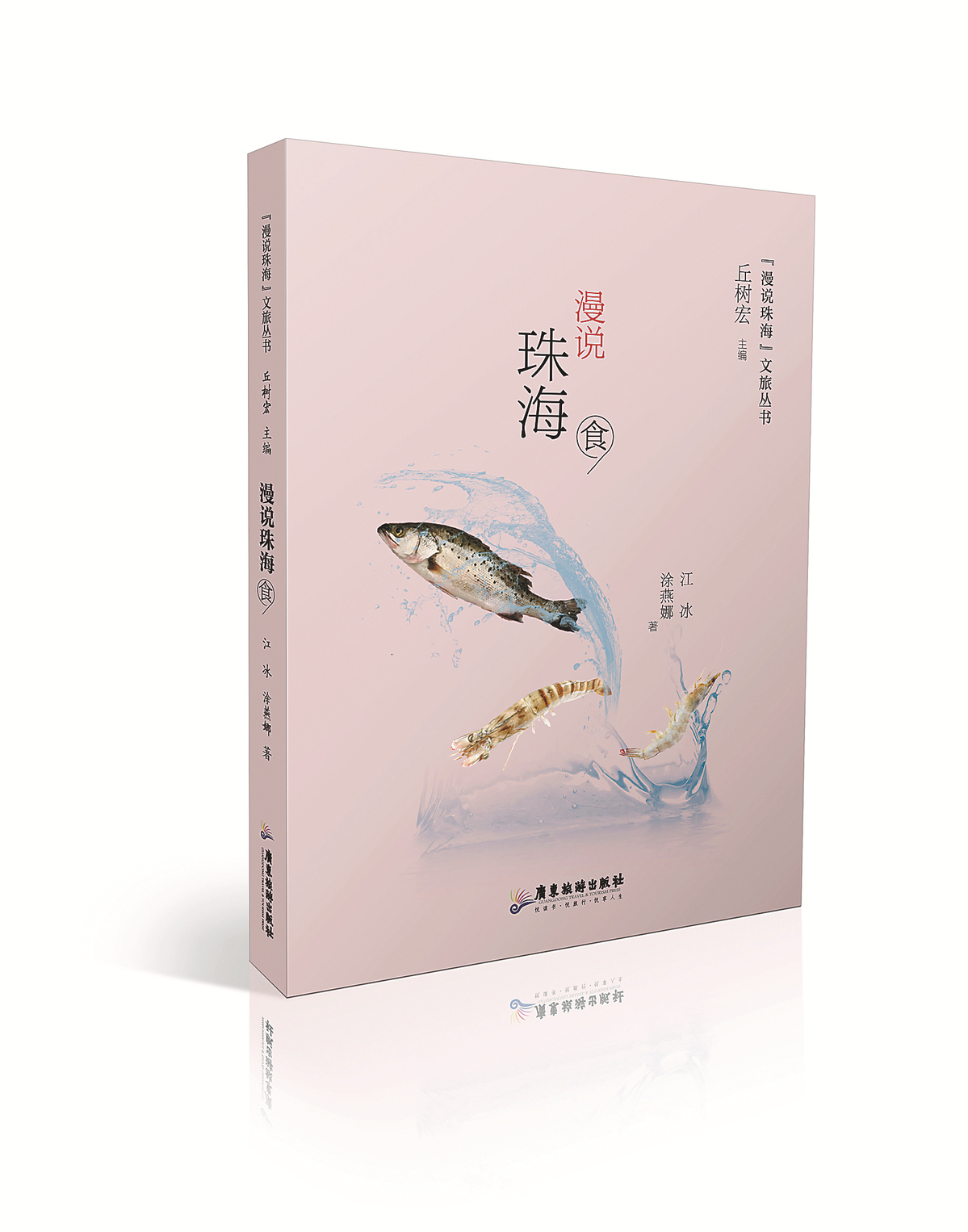

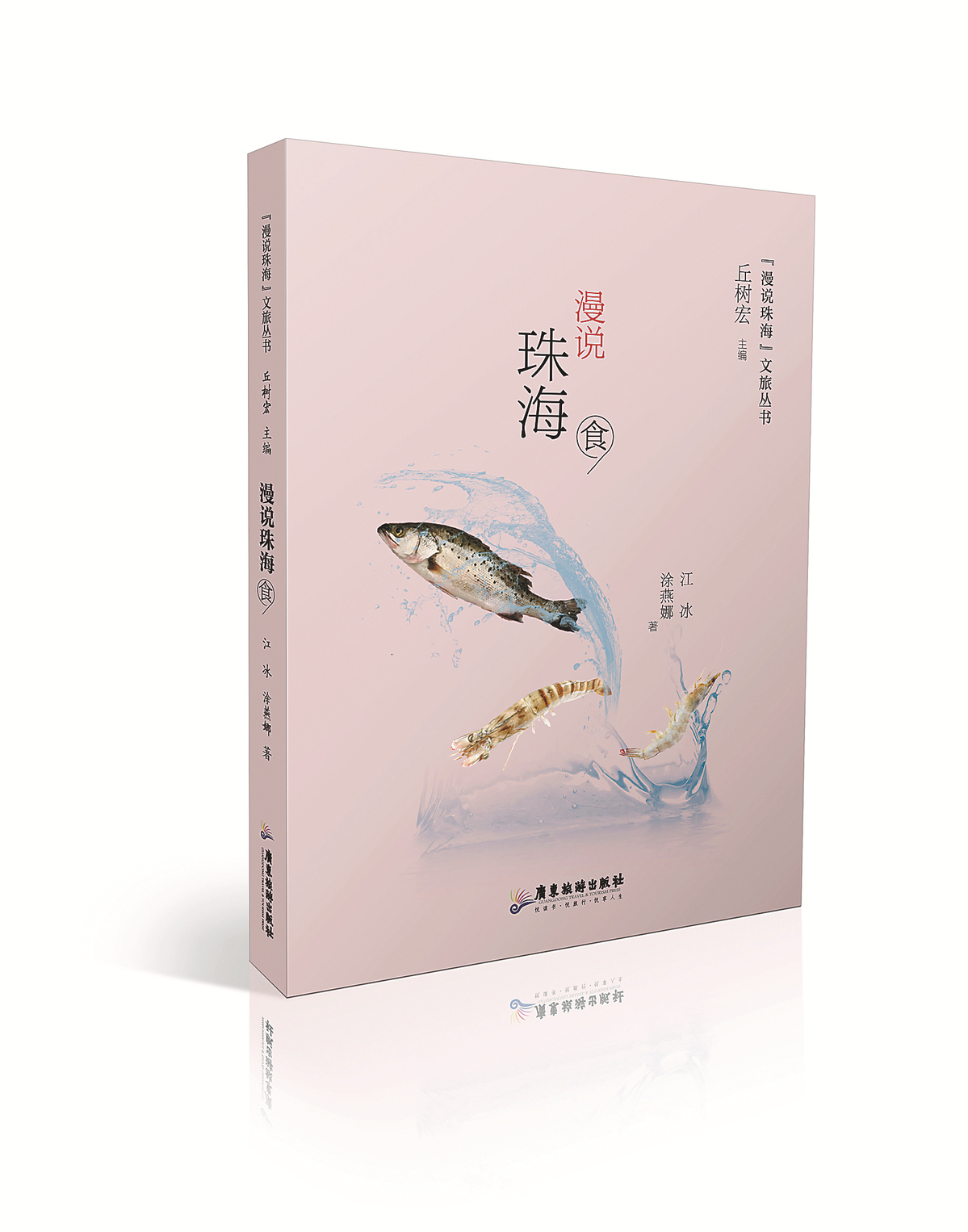

《漫说珠海:食》

广州岭南文化研究会会长江冰与作家涂燕娜以美食为切入点,追溯珠海菜的源流。本书不仅呈现了横琴蚝、白蕉鲈鱼等特色食材,更透过饮食文化折射咸淡水交融的地理特质与多元包容的城市性格。

记者:珠海的地理特质是如何塑造本地饮食的独特性的?

江冰:“珠江八大门,五道过斗门。”珠海地处珠江出海口咸淡水交汇处,山海相拥的地理特质,孕育出白蕉海鲈、黄金风鳝等独特水产,更因历史上移民融合,形成“五湖四海八大菜系”与中西饮食共生的多元生态。本书中提出“野生的珠海”概念,既指斗门沙田等地未被“驯化”的原生食材,也指向渔民深夜捕捞禾虫、疍家船上的饮食传统等鲜活场景。通过田野调查,亲历滩涂装泥鱼、榕树下品客家咸茶,我认为珠海美食“野、杂、鲜”的核心特质,既有山海的馈赠,也有移民文化的碰撞与创新。

5月24日,“漫说珠海”文旅丛书新书推介发布会在第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会现场举行。

“漫说珠海”文旅丛书由五本组成,分别以“山、水、人、城、食”为主题,采取“漫说”,即 “大家小书”“行走散文”的方式,以文化为灵魂,旅游为载体,从不同角度展现珠海魅力,多方位多视角推介珠海,打造珠海“海的珍珠,珍珠的海”城市文旅名片。

活动盛况

名家云集,共话珠海

“漫说珠海”文旅丛书新书推介发布会由珠海市文化广电旅游体育局与广东旅游出版社联合主办,吸引了众多文化界、出版界人士及读者参与,共同见证这套全面展现珠海自然与人文魅力的图书发布。

珠海市政协副主席陈依兰、深圳市政协常委尹昌龙等嘉宾共同为“漫说珠海”文旅丛书揭幕,标志着这套历时多年筹备的文旅丛书正式与读者见面。

陈依兰表示,作为粤港澳大湾区重要节点城市,珠海既有山海相连的自然禀赋,也有深厚的历史文化底蕴。“漫说珠海”丛书以文旅融合为切入点,为珠海打造了一张“海的珍珠,珍珠的海”城市文旅名片,为市民搭起了一座“文化桥梁”,让每一个珠海人都能从中找到自己的文化坐标。

“‘漫说珠海’是一套记载珠海文旅资源的丛书,展现了珠海文旅人文资源的丰富多样。”珠海市文化广电旅游体育局局长闵云童表示,目前珠海文旅发展态势向好,旅游消费热度不断飙升,丛书的发布将成为外界了解珠海的重要窗口。广东旅游出版社社长刘志松则从出版角度肯定了丛书的价值:“这套书不仅有对珠海文旅资源的深度梳理,更以‘大家小书’的形式,让学术性与可读性完美结合,为读者提供沉浸式的阅读体验。”

在“漫说珠海”文旅丛书发布会上,主编丘树宏化身“文化向导”,以五日游的生动叙事,为读者勾勒出珠海人文历史与文旅魅力。他介绍,丛书以“山、水、人、城、食”五卷展开,既是珠海自然与人文的全景图鉴,也是对“海的珍珠,珍珠的海”的深度诠释。

现场聚焦

学者畅谈,读者追捧

在发布会现场,作者代表江冰以“从舌尖到心间”为题,分享了《漫说珠海:食》的创作心得:“珠海的美食是咸淡水交汇的产物,正如这座城市,既有本土的坚守,也有异域的融合。”

中国作家协会报告文学委员会副主任杨黎光则从宏观视角评价丛书:“它不仅是一部地方志,更通过珠海的城市叙事,反映了中国改革开放的缩影。”

发布会现场还播放了丘树宏作词的歌曲《海的珍珠,珍珠的海》,悠扬的旋律与珠海的碧海蓝天画面交相辉映,将活动推向高潮。许多读者在翻阅丛书后表示,书中细腻的文字与精美的插图令人如身临其境,纷纷感慨“未至珠海,已识珠海”。

文化意义

文旅融合,湾区共鸣

“漫说珠海”文旅丛书的出版,恰逢粤港澳大湾区建设纵深推进之际。作为内地唯一与港澳陆桥相连的城市,珠海的文化建设不仅展示城市形象,更承载着促进湾区人文交流的使命。“漫说珠海”文旅丛书以“珠海视角、湾区视角、中国视角、世界视角”层层递进,既立足本土,又放眼全局。例如,《漫说珠海:城》中对比了珠海与深圳、香港的城市发展路径,凸显其“小而美”的独特定位;《漫说珠海:人》则通过历史人物的故事,揭示珠海在中国近代化进程中的先锋角色。

正如丘树宏在总序中所言:“这套书是行走的文化散文,旨在让文化不仅停留在典籍中,更融入日常生活的肌理。”未来,这套丛书将作为珠海文旅推广的重要载体,走进图书馆、景区与学校,助力珠海打造“近者悦、远者来”的国际旅游目的地。

“漫说珠海”文旅丛书以文字为媒介,将珠海的山水人文凝练成一颗颗文化珍珠,既为读者提供了深度了解珠海的途径,也为城市的文化传承与创新注入了新活力。如同珠海这座年轻而充满活力的城市一样,“漫说珠海”文旅丛书亦在传统与现代、本土与世界的交汇中找到了属于自己的表达方式。

主编创作谈

以文塑城,以书为媒

5月24日,深圳文博会现场,“漫说珠海”文旅丛书正式发布。丛书主编丘树宏在发布会后接受专访,深情讲述了这套书的创作初衷与珠海的文化使命:“我们希望通过文字,将珠海的山水人文凝练成珍珠,串联起城市的过去、现在与未来。”

“海的珍珠”

从歌词到城市名片

“海的珍珠,珍珠的海”这一诗意表达,最早可追溯至丘树宏25年前为珠海创作的歌词《珠海,珠海》。从最初传唱的城市之歌,到如今成为丛书的文化内核,这一理念历经沉淀,最终升华为珠海文旅的符号。“珠海的山海交融、岛屿星罗,恰似珍珠散落于碧波之间。”丘树宏说。

为何选择“山、水、人、城、食”五大主题?他坦言,这是珠海自然与人文特质的浓缩:“山是珠海的脊梁,水是城市的血脉,人是这一切的灵魂,城书写着变迁,食凝聚着交融。”五大主题相互交织,既展现珠海的生态之美,也深挖历史纵深。

编撰之难

田野调查与文学表达的平衡

作为涵盖十余位作者的丛书主编,协调写作风格与视角差异是最大的挑战之一。丘树宏以“城”分册作者何霖为例:“为写唐家湾的历史,他在台风天仍坚持实地考察,浑身湿透却带回珍贵的一手资料。”而“人”分册因涉及大量历史人物,既要避免史料堆砌,又要确保文学性与准确性,团队多次调整写作框架,征求有关部门意见,“最终选择以散文笔触活化历史,让文字既有温度又有深度”。

对于珠海市外作者的“落地”难题,他要求每名作者必须深入田野:“比如‘山’的作者谭元亨,虽是岭南文化大家,但为写珠海的山岛演变,多次走访地质遗址,结合古地中海文明与海上丝路背景,赋予山海以时空厚度。”

咸淡水文化

珠海在大湾区的独特角色

谈及珠海的文化定位,丘树宏用“咸淡水交融”作喻:“珠海既有珠江的淡水,又有南海的咸水,这种地理特质孕育了开放包容的文化基因。”他认为,珠海在两大历史时期扮演了先锋角色:一是近代作为“香山文化摇篮”,走出了容闳等推动中国近代化的先驱;二是改革开放后,以特区身份探索城市建设与经济发展新路径。“这种敢为人先的精神,正是珠海在粤港澳大湾区建设中持续发力的底气。”

文旅未来

从“珍珠”到“项链”的升级

对于珠海文旅的核心竞争力,丘树宏强调“软硬兼施”:“硬件是‘百岛之城’的生态与规划,软件是历史人文资源的活化。”他建议读者按丛书主题设计深度游路线:登凤凰山追溯地质变迁,漫步情侣路感受城海共生,探访唐家湾品味侨乡烟火,再以一顿横琴蚝宴收尾,“从山海到舌尖,全方位体验珠海”。

未来,他期待将“漫说珠海”文旅丛书转化为文旅产业链条:“比如开发主题研学路线、打造数字文旅产品,甚至与港澳联动策划大湾区文化IP。”

“文化不应停留在书籍中,而要融入生活。”丘树宏说。当读者翻开“漫说珠海”文旅丛书,触摸的不仅是文字,更是一座城的温度与心跳。这套书既是珠海递给世界的一张名片,也是留给未来的文化底稿——记录着山海,传承着精神,更寄托着湾区人对“诗意栖居”的共同向往。

丛书亮点

五位一体,全景呈现

“漫说珠海”文旅丛书由十余名专家学者共同撰写,各册作者在文旅领域深耕多年,对珠海有着深入的了解与深切的情感。

《漫说珠海:山》

华南理工大学客家文化研究所所长谭元亨结合地质变迁与人文历史,讲述珠海的山川岛屿如何见证从古地中海到海上丝路的沧桑巨变。书中提出“珠海的山是昨天的岛,珠海的岛是明天的山”,赋予山海以哲学意蕴。

记者:“珠海的山是昨天的岛,珠海的岛是明天的山”这一观点如何体现珠海的地理与人文关联性?

谭元亨:这句话是我这么多年对珠海历史“扫描”后发出的感叹。

早在上世纪90年代,作为十三行行商后裔的我就一直关注珠海。500多年前,澳门成为十三行的外港,是中国对外贸易的重要口岸,超过5000艘外国商船,要进入广州,须在澳门领取执照,而最早的泊船地是在浪白澳,后来则在十字门。浪白澳经过几百年变迁,从海中小岛变成岸上的山了,这是很有意思的美学话题,山耶,岛耶,在历史变迁中难分难辨。于是就有了我20年前的专著《南方城市美学意象》中的珠海一章:蓄势待发的城市美学提升。

珠海的山不仅美,更具有哲学意味。白云苍狗,沧海桑田,山与岛的变迁,浪白澳、澳门、横琴的历史变迁,是中国近代史上人文演进的重要一页,值得大书特书。

《漫说珠海:水》

珠海博物馆副馆长宋华以水为脉络,串联起自然之水、社会之水与文化之水的演进历程。从高栏港的摩崖石刻到万山群岛的海战记忆,珠海的水既是地理符号,也是历史见证。

记者:珠海的水既是自然景观,也是历史符号,您如何通过“水”串联起珠海的古代、近代与现代?

宋华:《漫说珠海:水》以珠海数千年海洋文明为脉络,通过“一三一”历史主轴(一个3000年、三个400年、一个100年)与“龙凤线”文明线(从高栏摩崖石刻的“龙”到凤凰山“凤鸡”文化,再到当代横琴粤澳深度合作的龙凤新文明),串联起珠海的渔猎文明、中西碰撞、社会主义探索及改革开放后的生态与现代化进程。珠海未来需深挖“龙”“凤”文化符号,通过科技与文旅融合赋予其新生,在党的领导下探索文明新篇章,续写“海陆共生”的现代化传奇。

《漫说珠海:人》

中外散文诗学会副主席钟建平与作家韩春艳聚焦珠海人的精神图谱,从近代史上“开风气之先”的容闳、唐绍仪,到当代创新创业的弄潮儿,诠释了珠海人“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的独特气质。

记者:丛书聚焦了哪些历史人物与群体?珠海人的特性是什么?从近代先驱容闳到当代创业者,珠海人的精神内核是否有延续?

钟建平:这本书聚焦珠海近现代史中的关键人物与群体,以“高辨识度的地域归属、客观历史定位与影响力、对珠海历史进程的引领意义”为遴选标准,经过数十次增删凝练,最终呈现涵盖政治、文化、商界等领域的代表性人物。书中既有首任民国内阁总理唐绍仪,工人运动先驱苏兆征、林伟民等革命风云人物,也有“中国留学生之父”容闳、文学家苏曼殊等文化巨擘,以及徐润、陈芳等近代商界传奇与现代商业精英。本书将这些人物以出生年代为序排列,共同勾勒出珠海从近代到当代的发展脉络。

“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”在当代珠海人身上得以发扬。面对粤港澳大湾区建设的历史机遇,珠海人正以务实、创新的姿态拼搏在前沿,展现不惧艰难的新时代风貌。

《漫说珠海:城》

广东省传记文学学会会长周西篱与作家何霖共同执笔,从“岭南原乡气息”到现代海滨花园城市的蜕变,展现珠海如何在40余年间从“一条街道”的小城发展为粤港澳大湾区的璀璨明珠。

记者:书中如何呈现珠海在巨变中的文化坚守与创新?珠海的“岭南原乡气息”是怎样的一种特质?

周西篱:这本书以“变”与“不变”的辩证视角,勾勒珠海从滨海渔村到当代宜居之城的蜕变。书中既呈现横琴崛起、港珠澳大桥贯通等“敢为天下先”的城市空间革新,也聚焦唐家湾古镇保护、骑楼街区活化等文化根脉的赓续。从“花园城市”定位到“15分钟生活圈”实践,宜居背后是珠海这座城市对人文温度的坚守。

镬耳墙、蚝壳屋等传统建筑智慧,茶果、咸水歌等民俗活态传承,与北山文创祠堂、斗门水乡“龙舟+生态旅游”等现代实践共生……珠海独特的“岭南原乡气息”是海洋与农耕文明的交融,形成了“山海相连、新旧共生”的肌理。

《漫说珠海:食》

广州岭南文化研究会会长江冰与作家涂燕娜以美食为切入点,追溯珠海菜的源流。本书不仅呈现了横琴蚝、白蕉鲈鱼等特色食材,更透过饮食文化折射咸淡水交融的地理特质与多元包容的城市性格。

记者:珠海的地理特质是如何塑造本地饮食的独特性的?

江冰:“珠江八大门,五道过斗门。”珠海地处珠江出海口咸淡水交汇处,山海相拥的地理特质,孕育出白蕉海鲈、黄金风鳝等独特水产,更因历史上移民融合,形成“五湖四海八大菜系”与中西饮食共生的多元生态。本书中提出“野生的珠海”概念,既指斗门沙田等地未被“驯化”的原生食材,也指向渔民深夜捕捞禾虫、疍家船上的饮食传统等鲜活场景。通过田野调查,亲历滩涂装泥鱼、榕树下品客家咸茶,我认为珠海美食“野、杂、鲜”的核心特质,既有山海的馈赠,也有移民文化的碰撞与创新。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论