王晓君 陈秀岑 李美琪 陈子怡

2023-09-17 09:30

王晓君 陈秀岑 李美琪 陈子怡

2023-09-17 09:30

琴鸣天下,两地繁华。作为促进澳门经济适度多元发展的主阵地,以及便利澳门居民生活就业的新空间,横琴粤澳深度合作区在机制共建、规则衔接、就业创业以及生活便利等方面,正逐步展现出巨大的潜力和独特的优势。

凭借绝佳的地理位置、政策机制的突破,横琴正以翻天覆地之势奋勇向前。在横琴粤澳深度合作区成立两周年之际,记者专访了五位不同领域的专家学者,深入探讨合作区如何更好打造促进澳门经济适度多元发展的主阵地、粤澳共商共建共管共享机制优势如何进一步发挥、机制规则衔接如何更进一步,以及合作区如何打造便利澳门居民生活就业的新空间等议题,探索横琴如何以特别之为,立特别之位,加速跨越发展。

构建琴澳联动发展模式

打造促进澳门经济适度多元发展主阵地

锚定“成为促进澳门经济适度多元发展的新平台”这一战略目标,两年来,合作区产业发展方向与澳门“1+4”经济适度多元发展策略协同联动,打造“澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享”的琴澳联动发展模式,促进新技术、新产业、新业态、新模式大力发展的良好环境正在形成。

截至今年8月底,在合作区注册的澳资企业近5700家,同比增长15.3%,较合作区挂牌前增长23.98%,其中澳资科技型企业已近800家。然而“有企业不见得有产业”,中山大学港澳珠江三角洲研究中心副主任林江认为,形成产业意味着某类企业聚集、意味着会有相当数量的人群以此谋生,相比个别企业落地,形成产业及产业链更为困难。林江表示,合作区还需进一步优化营商环境,构建有效支撑投资兴业的人才环境、技术环境、服务环境和市场环境,吸引更多企业在横琴实质性运营。

作为“一国两制”的“试验场”,“创新”是合作区与生俱来的使命。在如何形成企业聚集、促进澳门经济适度多元发展的问题上,林江说:“目前粤澳共商共建共管共享的体制优势还不明显,合作区必须继续进行体制机制上的创新,走出一个既不同于内地、又不同于澳门的新路子来。”

中山大学粤港澳发展研究院港澳经济研究中心主任袁持平同样持此观点,认为要更好支持澳门经济适度多元发展,粤澳双方需探索建立合作区收益共享机制,调动周边城市参与的积极性。

林江表示,澳门应更加积极主动地参与合作区建设,备好项目、对接沟通,为大湾区的制度创新、项目落地作出贡献。以中医药产业为例,澳门在中医药创新发展、质量控制层面具备资源优势,并可以通过国际平台进入欧盟市场,澳门药企可以借助内地工厂,做进一步实验,加速科研成果落地转化。

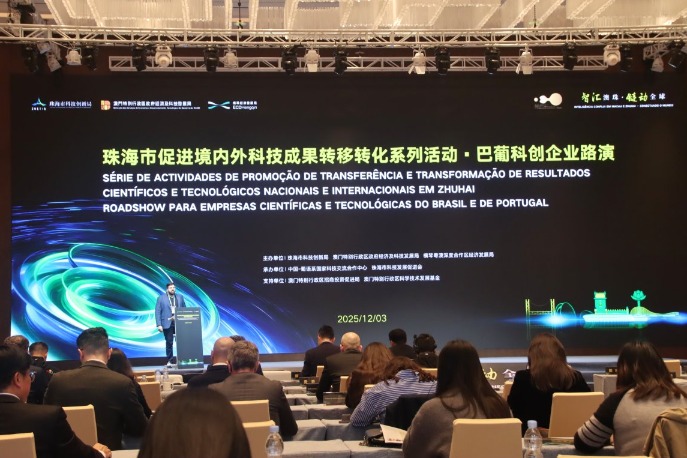

在袁持平看来,澳门需要与湾区发展相结合,才能更好地释放自身“能量”。在科技研发和高端制造产业方面,澳门高等院校四所国家重点实验室、中葡科技交流中心等多个平台在横琴设立部或分中心,借助合作区区位优势,打造粤澳港大湾区国际科技创新中心;在现代金融产业方面,澳门可以通过“电子围网”探索跨境资金自由流动途径,丰富金融业态,与国际市场衔接;在文旅会展商贸产业方面,澳门本身拥有属于自己的特色文化,接下来可以和内地创意影视、自媒体等文化产业发展新模式结合起来,寻找更多发展契机。

如果说“四大产业”是从长远角度着手的“横向发展”,袁持平还建议当前合作区应积极承接眼下澳门旅游业的“溢出”,实现“纵向发展”。疫情过后,自由行实现常态化,澳门旅游业恢复良好。“趁着澳门旅游业恢复的‘东风’,眼下合作区可以将澳门国际休闲旅游中心的旅游品牌延伸至横琴,比如澳门的服务、酒店、餐饮等,并随着通关条件的改善,作出更多延伸。”袁持平说。

加速推进规则机制“软联通”

探索琴澳法治衔接最大“公约数”

“推进规则衔接、机制对接,打造具有中国特色、彰显‘两制’优势的区域开发示范,加快实现与澳门一体化发展”是《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》赋予横琴的重要使命。

如何理解“规则衔接、机制对接”?暨南大学人文学院副院长陈晖认为,其内涵是一种相互合作的意愿与共识。具体而言,即琴澳在坚持“一国两制”的基础上,打破传统的规则限制和制度边界,将不同的规则整合、联通甚至融通在一起,在市场准入、金融科技、产权保护、营商环境、政务服务、法律服务和民生保障等各方面逐渐形成一套规范、长期且稳定的制度体系和实施机制,推动琴澳创新优势集成,保障发展中的协同性和包容性,减少同质竞争和资源错配,建立一个全新的共商共建共管共享机制,以共谋发展共享成果。

合作区挂牌成立两年来,琴澳在规则、制度“软联通”方面已经探索了一些成功经验。在陈晖看来,目前实现最大的突破体现在涉澳法治创新领域:

一方面,在法治化营商环境塑造方面不断升级优化,积极对接港澳、对标世界三大湾区,从在线政务、智慧监管、公共服务、金融创新、人员往来、民生就业创业与保障等方面促进生产要素的高效便捷流动,赋能合作区高质量发展;

另一方面,在跨境多元解纷、优质法律服务供给、构建大调解工作格局以及高质量司法服务保障方面推动了社会资源的合理配置和高效利用,通过开展跨境仲裁、涉澳公证服务、探索涉外审判机制、主动查明和适用域外法、琴澳直接对接司法协作等,不断助推跨境民商事规则对接和机制衔接;

此外,积极探索琴澳融合的社会服务和社区治理模式,深度对接澳门的公共服务和社会保障体系,为澳门居民在合作区内学习、就业、创业和生活提供便利,营造趋同澳门的宜居宜业生活环境。

由于内地与澳门分属不同的法系,琴澳两地在资源禀赋、制度体系、法律规则、司法机制等方面存在差异,法律冲突和体制叠加的难题不仅表现在民商事规则方面,更是延伸到立法、司法、行政与经济管理等各个方面。

“法治是最大的公约数。”陈晖解答道,“琴澳一体化发展并非要消弭‘两制’差异,而是在坚持‘一国两制’的基础上,凝聚法治共识。”

陈晖表示,一方面,合作区的发展要充分发挥“一国两制”的制度优势,积极吸收澳门法律、管理体系、管理经验中的有益内容,发挥澳门在国际市场的平台优势,体现粤澳共商共建共管共享的“两制”元素,在法治的引领、规范和保障作用之下,大力实施区域法治协同战略,开展法治协同的顶层设计,在保持两地规则差异的基础上,以具体事项为小切口实现立法破题。

另一方面,珠海要用好用足特区立法权,在支持合作区建设方面谋求更大突破,加强重点领域、新生领域、涉外领域的法规制度供给,推进营商规则互认、标准互通、资格认证等,促进人才、资本、信息和技术等要素在合作区便捷流动,同时聚焦合作区民生保障回应社会关切。在立法供给不足的情况下,也可以由合作区先行制定政策,促使规则趋同,并适时将实践经验、行业规则和准则上升为法律制度,渐进式探寻法律协调的最优路径,推动合作进程。

坚守“一国”之本、善用“两制”之利

用好粤澳共商共建共管共享新体制

2021年9月,横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌。自此,合作区进入粤澳共商共建共管共享的新阶段。历经两年的探索与实践,合作区粤澳共商共建共管共享体制运行情况如何?接下来,这一体制优势如何进一步发挥?

“粤澳共商共建共管共享的体制机制是一种前所未有的创新突破。”中国经济体制改革研究会副会长周林生表示,粤澳两地法制、政制、币制、税制等各不相同,两地资源共享、制度对接乃至融合发展,存在着一定的障碍和困难。这些问题的解决没有先例可循,只能依靠实事求是的精神,不断探索实践、逐步推进。

“通过不断求同存异、优势叠加,使粤澳两地的制度、法律在橫琴交融,为澳门经济适度多元发展提供服务和支撑。”周林生说,在新体制下,合作区的建设为澳门的教育、文旅会展、中医药等多元产业发展提供了难得的发展空间和政策支持,促进澳门融入国家发展大局。

随着合作区改革创新持续深化,周林生认为可以从产业共建、政策协同、软硬件联通、民生融合等方面评估“共商共建共管”体制的运行成效。“但罗马不是一天建成的,深度融合不可能一步到位。如何在坚持‘一国’的前提下,强化‘两制’的互补性,化制度差异为制度优势,要给予充足的时间,让粤澳双方去探讨和创新。”周林生说。

未来,粤澳共商共建共管共享体制优势如何进一步发挥?周林生表示,粤澳双方要在兼顾效率和公平的基础上,互相做好加减法,“将横琴与澳门的优势互相叠加,不断创新双方共管体制,同时将可能影响合作效率的环节减去,丰富‘一国两制’实践。”

具体而言,在坚守“一国”之本、善用“两制”之利原则的指引下,合作区要探索创新行政管理制度,构建高标准投资贸易规则体系,营造国际化、市场化营商环境;另一方面,在制度优势下,合作区要明确建设目标和任务,通过更高规格的管理、更有力度的执行,形成粤澳推动合作区建设的强大合力。

如何建设好、发展好合作区,是摆在粤澳双方管理者面前的重要课题。周林生建议,合作区要加强体制机制的监督和评估,确保其有效运行。在明确目标任务、路线图和施工图的同时,要特别重视改革推进方式,力求通过量化考核标准、建立奖惩机制、问责机制和免责机制,强化在岗人员的责任担当,倡导敢于作为、乐于开拓的精神,加快推进合作区体制机制改革创新,不断取得新的进展和成效。

探索民生领域跨境合作

打造便利澳门居民生活就业新空间

悠悠万事,民生为大。建设便利澳门居民生活就业的新家园,是总体方案赋予合作区的重大使命。

在促进融合方面,合作区紧盯医疗、教育、青年创业、公共服务和社会福利等琴澳居民的“身边事”,把增进琴澳居民福祉作为两地合作的出发点和落脚点,利用横琴特殊的区位优势,不断探索民生领域跨境合作,为琴澳居民办实事、解难事。

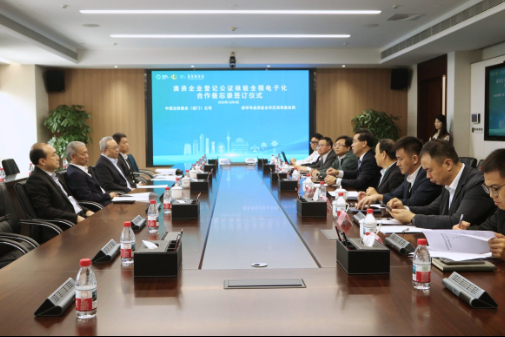

8月11日上午,横琴粤澳深度合作区首批4名澳门医疗人员完成执业注册,获发放《澳门医疗人员横琴粤澳深度合作区执业证书》;2022年,合作区在2022年秋季招生政策上有所调整,对监护人在横琴工作和居住的澳门学生,视同横琴户籍学生进行招生……种种举措标志着粤澳之间的制度限制逐渐被打破,这是实现“共同打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈”的必然要求,也为推动大湾区的社会融合和“一国两制”的行稳致远打下基础。

中山大学中国公共管理研究中心、政治与公共事务管理学院教授岳经纶认为,经过两年的发展,一个宜居宜业宜游的琴澳优质生活圈正在加速形成。

岳经纶表示,目前,合作区教育、医疗、就业创业、社区服务等公共服务项目发展较快,未来可以在社会保障、公共卫生、住房等领域加大发展力度,实现与澳门公共服务体系深度对接。同时加强澳门与珠海在社会保障制度的衔接,推进澳门社会保险在合作区及珠海的跨境使用。

岳经纶表示,社会组织是推动社会发展的重要力量,是社会治理的重要主体和伙伴。为了给社会组织在大湾区发展创造更有利的政策环境和更大的活动空间,迫切需要从推动社会发展和社会融合的战略高度来优化顶层设计,实现政策和制度上的突破。这需要政府、社会组织、公众、媒体等多元主体的共同努力,形成有助于粤港澳大湾区社会组织合作与发展的社会环境。在这方面,合作区可以发挥重要的示范作用。

岳经纶建议,可以考虑在合作区试点,允许符合资格的港澳社会福利机构进入横琴开展服务,随后再逐渐将该模式拓展至其他大湾区内地城市,令港澳社会服务组织能够顺畅地进入珠三角提供社会服务,同时也可以考虑在合作区探索建设粤港澳大湾区社会组织融合发展中心和社会组织人才培育基地。

此外,岳经纶表示,“澳门新街坊”的建设将成为横琴合作区公共服务发展的典范。他说:“相信在‘澳门新街坊’示范作用的基础上,合作区将‘以点带面’加快营造适宜澳门居民居住生活、就业创业的优质环境,从而吸引越来越多澳门居民在合作区居住、生活、工作。”

统筹:王晓君文字:王晓君 陈秀岑 李美琪 陈子怡 图片:曾遥 编辑:江传皙 责任编辑:丹梅

琴鸣天下,两地繁华。作为促进澳门经济适度多元发展的主阵地,以及便利澳门居民生活就业的新空间,横琴粤澳深度合作区在机制共建、规则衔接、就业创业以及生活便利等方面,正逐步展现出巨大的潜力和独特的优势。

凭借绝佳的地理位置、政策机制的突破,横琴正以翻天覆地之势奋勇向前。在横琴粤澳深度合作区成立两周年之际,记者专访了五位不同领域的专家学者,深入探讨合作区如何更好打造促进澳门经济适度多元发展的主阵地、粤澳共商共建共管共享机制优势如何进一步发挥、机制规则衔接如何更进一步,以及合作区如何打造便利澳门居民生活就业的新空间等议题,探索横琴如何以特别之为,立特别之位,加速跨越发展。

构建琴澳联动发展模式

打造促进澳门经济适度多元发展主阵地

锚定“成为促进澳门经济适度多元发展的新平台”这一战略目标,两年来,合作区产业发展方向与澳门“1+4”经济适度多元发展策略协同联动,打造“澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享”的琴澳联动发展模式,促进新技术、新产业、新业态、新模式大力发展的良好环境正在形成。

截至今年8月底,在合作区注册的澳资企业近5700家,同比增长15.3%,较合作区挂牌前增长23.98%,其中澳资科技型企业已近800家。然而“有企业不见得有产业”,中山大学港澳珠江三角洲研究中心副主任林江认为,形成产业意味着某类企业聚集、意味着会有相当数量的人群以此谋生,相比个别企业落地,形成产业及产业链更为困难。林江表示,合作区还需进一步优化营商环境,构建有效支撑投资兴业的人才环境、技术环境、服务环境和市场环境,吸引更多企业在横琴实质性运营。

作为“一国两制”的“试验场”,“创新”是合作区与生俱来的使命。在如何形成企业聚集、促进澳门经济适度多元发展的问题上,林江说:“目前粤澳共商共建共管共享的体制优势还不明显,合作区必须继续进行体制机制上的创新,走出一个既不同于内地、又不同于澳门的新路子来。”

中山大学粤港澳发展研究院港澳经济研究中心主任袁持平同样持此观点,认为要更好支持澳门经济适度多元发展,粤澳双方需探索建立合作区收益共享机制,调动周边城市参与的积极性。

林江表示,澳门应更加积极主动地参与合作区建设,备好项目、对接沟通,为大湾区的制度创新、项目落地作出贡献。以中医药产业为例,澳门在中医药创新发展、质量控制层面具备资源优势,并可以通过国际平台进入欧盟市场,澳门药企可以借助内地工厂,做进一步实验,加速科研成果落地转化。

在袁持平看来,澳门需要与湾区发展相结合,才能更好地释放自身“能量”。在科技研发和高端制造产业方面,澳门高等院校四所国家重点实验室、中葡科技交流中心等多个平台在横琴设立部或分中心,借助合作区区位优势,打造粤澳港大湾区国际科技创新中心;在现代金融产业方面,澳门可以通过“电子围网”探索跨境资金自由流动途径,丰富金融业态,与国际市场衔接;在文旅会展商贸产业方面,澳门本身拥有属于自己的特色文化,接下来可以和内地创意影视、自媒体等文化产业发展新模式结合起来,寻找更多发展契机。

如果说“四大产业”是从长远角度着手的“横向发展”,袁持平还建议当前合作区应积极承接眼下澳门旅游业的“溢出”,实现“纵向发展”。疫情过后,自由行实现常态化,澳门旅游业恢复良好。“趁着澳门旅游业恢复的‘东风’,眼下合作区可以将澳门国际休闲旅游中心的旅游品牌延伸至横琴,比如澳门的服务、酒店、餐饮等,并随着通关条件的改善,作出更多延伸。”袁持平说。

加速推进规则机制“软联通”

探索琴澳法治衔接最大“公约数”

“推进规则衔接、机制对接,打造具有中国特色、彰显‘两制’优势的区域开发示范,加快实现与澳门一体化发展”是《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》赋予横琴的重要使命。

如何理解“规则衔接、机制对接”?暨南大学人文学院副院长陈晖认为,其内涵是一种相互合作的意愿与共识。具体而言,即琴澳在坚持“一国两制”的基础上,打破传统的规则限制和制度边界,将不同的规则整合、联通甚至融通在一起,在市场准入、金融科技、产权保护、营商环境、政务服务、法律服务和民生保障等各方面逐渐形成一套规范、长期且稳定的制度体系和实施机制,推动琴澳创新优势集成,保障发展中的协同性和包容性,减少同质竞争和资源错配,建立一个全新的共商共建共管共享机制,以共谋发展共享成果。

合作区挂牌成立两年来,琴澳在规则、制度“软联通”方面已经探索了一些成功经验。在陈晖看来,目前实现最大的突破体现在涉澳法治创新领域:

一方面,在法治化营商环境塑造方面不断升级优化,积极对接港澳、对标世界三大湾区,从在线政务、智慧监管、公共服务、金融创新、人员往来、民生就业创业与保障等方面促进生产要素的高效便捷流动,赋能合作区高质量发展;

另一方面,在跨境多元解纷、优质法律服务供给、构建大调解工作格局以及高质量司法服务保障方面推动了社会资源的合理配置和高效利用,通过开展跨境仲裁、涉澳公证服务、探索涉外审判机制、主动查明和适用域外法、琴澳直接对接司法协作等,不断助推跨境民商事规则对接和机制衔接;

此外,积极探索琴澳融合的社会服务和社区治理模式,深度对接澳门的公共服务和社会保障体系,为澳门居民在合作区内学习、就业、创业和生活提供便利,营造趋同澳门的宜居宜业生活环境。

由于内地与澳门分属不同的法系,琴澳两地在资源禀赋、制度体系、法律规则、司法机制等方面存在差异,法律冲突和体制叠加的难题不仅表现在民商事规则方面,更是延伸到立法、司法、行政与经济管理等各个方面。

“法治是最大的公约数。”陈晖解答道,“琴澳一体化发展并非要消弭‘两制’差异,而是在坚持‘一国两制’的基础上,凝聚法治共识。”

陈晖表示,一方面,合作区的发展要充分发挥“一国两制”的制度优势,积极吸收澳门法律、管理体系、管理经验中的有益内容,发挥澳门在国际市场的平台优势,体现粤澳共商共建共管共享的“两制”元素,在法治的引领、规范和保障作用之下,大力实施区域法治协同战略,开展法治协同的顶层设计,在保持两地规则差异的基础上,以具体事项为小切口实现立法破题。

另一方面,珠海要用好用足特区立法权,在支持合作区建设方面谋求更大突破,加强重点领域、新生领域、涉外领域的法规制度供给,推进营商规则互认、标准互通、资格认证等,促进人才、资本、信息和技术等要素在合作区便捷流动,同时聚焦合作区民生保障回应社会关切。在立法供给不足的情况下,也可以由合作区先行制定政策,促使规则趋同,并适时将实践经验、行业规则和准则上升为法律制度,渐进式探寻法律协调的最优路径,推动合作进程。

坚守“一国”之本、善用“两制”之利

用好粤澳共商共建共管共享新体制

2021年9月,横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌。自此,合作区进入粤澳共商共建共管共享的新阶段。历经两年的探索与实践,合作区粤澳共商共建共管共享体制运行情况如何?接下来,这一体制优势如何进一步发挥?

“粤澳共商共建共管共享的体制机制是一种前所未有的创新突破。”中国经济体制改革研究会副会长周林生表示,粤澳两地法制、政制、币制、税制等各不相同,两地资源共享、制度对接乃至融合发展,存在着一定的障碍和困难。这些问题的解决没有先例可循,只能依靠实事求是的精神,不断探索实践、逐步推进。

“通过不断求同存异、优势叠加,使粤澳两地的制度、法律在橫琴交融,为澳门经济适度多元发展提供服务和支撑。”周林生说,在新体制下,合作区的建设为澳门的教育、文旅会展、中医药等多元产业发展提供了难得的发展空间和政策支持,促进澳门融入国家发展大局。

随着合作区改革创新持续深化,周林生认为可以从产业共建、政策协同、软硬件联通、民生融合等方面评估“共商共建共管”体制的运行成效。“但罗马不是一天建成的,深度融合不可能一步到位。如何在坚持‘一国’的前提下,强化‘两制’的互补性,化制度差异为制度优势,要给予充足的时间,让粤澳双方去探讨和创新。”周林生说。

未来,粤澳共商共建共管共享体制优势如何进一步发挥?周林生表示,粤澳双方要在兼顾效率和公平的基础上,互相做好加减法,“将横琴与澳门的优势互相叠加,不断创新双方共管体制,同时将可能影响合作效率的环节减去,丰富‘一国两制’实践。”

具体而言,在坚守“一国”之本、善用“两制”之利原则的指引下,合作区要探索创新行政管理制度,构建高标准投资贸易规则体系,营造国际化、市场化营商环境;另一方面,在制度优势下,合作区要明确建设目标和任务,通过更高规格的管理、更有力度的执行,形成粤澳推动合作区建设的强大合力。

如何建设好、发展好合作区,是摆在粤澳双方管理者面前的重要课题。周林生建议,合作区要加强体制机制的监督和评估,确保其有效运行。在明确目标任务、路线图和施工图的同时,要特别重视改革推进方式,力求通过量化考核标准、建立奖惩机制、问责机制和免责机制,强化在岗人员的责任担当,倡导敢于作为、乐于开拓的精神,加快推进合作区体制机制改革创新,不断取得新的进展和成效。

探索民生领域跨境合作

打造便利澳门居民生活就业新空间

悠悠万事,民生为大。建设便利澳门居民生活就业的新家园,是总体方案赋予合作区的重大使命。

在促进融合方面,合作区紧盯医疗、教育、青年创业、公共服务和社会福利等琴澳居民的“身边事”,把增进琴澳居民福祉作为两地合作的出发点和落脚点,利用横琴特殊的区位优势,不断探索民生领域跨境合作,为琴澳居民办实事、解难事。

8月11日上午,横琴粤澳深度合作区首批4名澳门医疗人员完成执业注册,获发放《澳门医疗人员横琴粤澳深度合作区执业证书》;2022年,合作区在2022年秋季招生政策上有所调整,对监护人在横琴工作和居住的澳门学生,视同横琴户籍学生进行招生……种种举措标志着粤澳之间的制度限制逐渐被打破,这是实现“共同打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈”的必然要求,也为推动大湾区的社会融合和“一国两制”的行稳致远打下基础。

中山大学中国公共管理研究中心、政治与公共事务管理学院教授岳经纶认为,经过两年的发展,一个宜居宜业宜游的琴澳优质生活圈正在加速形成。

岳经纶表示,目前,合作区教育、医疗、就业创业、社区服务等公共服务项目发展较快,未来可以在社会保障、公共卫生、住房等领域加大发展力度,实现与澳门公共服务体系深度对接。同时加强澳门与珠海在社会保障制度的衔接,推进澳门社会保险在合作区及珠海的跨境使用。

岳经纶表示,社会组织是推动社会发展的重要力量,是社会治理的重要主体和伙伴。为了给社会组织在大湾区发展创造更有利的政策环境和更大的活动空间,迫切需要从推动社会发展和社会融合的战略高度来优化顶层设计,实现政策和制度上的突破。这需要政府、社会组织、公众、媒体等多元主体的共同努力,形成有助于粤港澳大湾区社会组织合作与发展的社会环境。在这方面,合作区可以发挥重要的示范作用。

岳经纶建议,可以考虑在合作区试点,允许符合资格的港澳社会福利机构进入横琴开展服务,随后再逐渐将该模式拓展至其他大湾区内地城市,令港澳社会服务组织能够顺畅地进入珠三角提供社会服务,同时也可以考虑在合作区探索建设粤港澳大湾区社会组织融合发展中心和社会组织人才培育基地。

此外,岳经纶表示,“澳门新街坊”的建设将成为横琴合作区公共服务发展的典范。他说:“相信在‘澳门新街坊’示范作用的基础上,合作区将‘以点带面’加快营造适宜澳门居民居住生活、就业创业的优质环境,从而吸引越来越多澳门居民在合作区居住、生活、工作。”

统筹:王晓君文字:王晓君 陈秀岑 李美琪 陈子怡 图片:曾遥 编辑:江传皙 责任编辑:丹梅

-我已经到底线啦-

暂时没有评论