潘军

2024-11-18 01:39

潘军

2024-11-18 01:39

几年前的夏天,我刚由一部电视剧杀青归来,毫无由头地光着膀子在北京的寓所写大字——这些年往往就是这样,每当一部书写完或者一部戏拍完,我都要以书画的方式让自己放松一阵子。我用了足足一个上午,挥汗如雨地写下了十三米长卷的《前赤壁赋》。两天后,又用一个下午,写下十一米的《后赤壁赋》。我写的是行草,一气呵成。专业上没有什么要求,自我感觉还不赖,就装裱起来。一天,有位画家朋友到访,我便请他看这两个手卷,他扫了一眼,就说:三十年。他的意思是,没有三十年的工夫,是写不出这样的字的。显然这是在抬举我,也就敷衍:是断断续续三十年。

对苏轼的了解,缘起并非他的诗词文赋,而是他的字。我少时——大约十来岁吧,练习大字,一无高人指点,更无好帖可临,全靠自己瞎琢磨。那个时代,县城新华书店里能买到的毛笔字帖就是一份柳体的《雷锋日记》。后来,也不知从哪听到的,说练字得把一块大青砖在炉子上烤干,再执笔蘸水于上书写,这样既能练笔力腕力,还能省墨省纸。于是就这么试验,跟玩似的。很多年后,我在北京天坛公园看见过类似情形:有老者执一细棍,棍梢绑团棉花,边上置一桶水,蘸着水在地砖上书写——称为“地书”,围观者众,成为天坛一景。如此看来,我当初的试验该叫“砖书”吧!

某天,我在自家门前摆上一只方凳,进行“砖书”,一面写潮,翻过面再写。猛然间发现身后早已立着一个陌生的中年男人,面色和善,在看我写字。我很不好意思,草草收摊了。第二天,这人又来了,给我带来了一本没有封皮的字帖《丰乐亭记》——苏轼所书。这人对我说:写写这个吧。你能写字。

这是我第一次知道苏轼的名字并见到他的字,很好看。后来我才知道,陌生的中年男子姓程,是我一位老师的丈夫,本人也是老师。两年后我到了中学,这位程老师已经是我们学校的总务主任了。每回遇见,他就问:还在写字吗?见我不答,程老师便说:要坚持,不要三天打鱼两天晒网。几年后我上了大学,每次放假回家,都会去程老师家坐坐,少不了会提起这件往事。这本薄薄的字帖伴随我很多年。有一点我自己是清楚的——我写字是为了画画,我相信书画同源这一说,吴昌硕、黄宾虹的以书入画,我是很赞同的。

苏轼前后两篇《赤壁赋》,都作于元丰五年(1082年)的黄州——三年前,苏轼因“乌台诗案”下狱,遭受诟辱折磨,甚至担心会随时问斩,曾写诗与弟弟子由诀别——“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神”。后经多方营救,加之宋神宗的惜才,才得以获释,贬为黄州团练副使,这是从八品的“散官”,没有实权,待遇也差。苏轼于这年的七月十六和十月十五,两次泛游黄州附近的赤壁,遂以此为题作出前后两赋。其实,苏轼当年所游的是黄州附近的赤鼻矶,并非当年赤壁鏖兵之地。苏子只是借题发挥,以抒发一下自己郁闷失意的情怀罢了。倒是赤鼻矶因此出名,被后人称之为“东坡赤壁”。

苏轼在黄州前后住了五年,虽有团练副史的名分,实则生计艰难。好在友人相助,帮他拓荒种地,掘井筑屋,躬耕其中,这才有了“雪堂”和“东坡居士”——从苏轼到苏东坡,不是简单的名号改变,而是心灵与气质的改变。经过这番人生起落,苏轼的思想自然要起变化,但又矛盾——一方面,他对遭受这样的打击感到悲愤痛苦,对朝廷感到失望,企图通过老庄与学佛求得解脱。另一方面,每日与田父野老躬耕农事,又让他感到了安慰与温暖,信心得到恢复,性格也渐渐变得旷达。

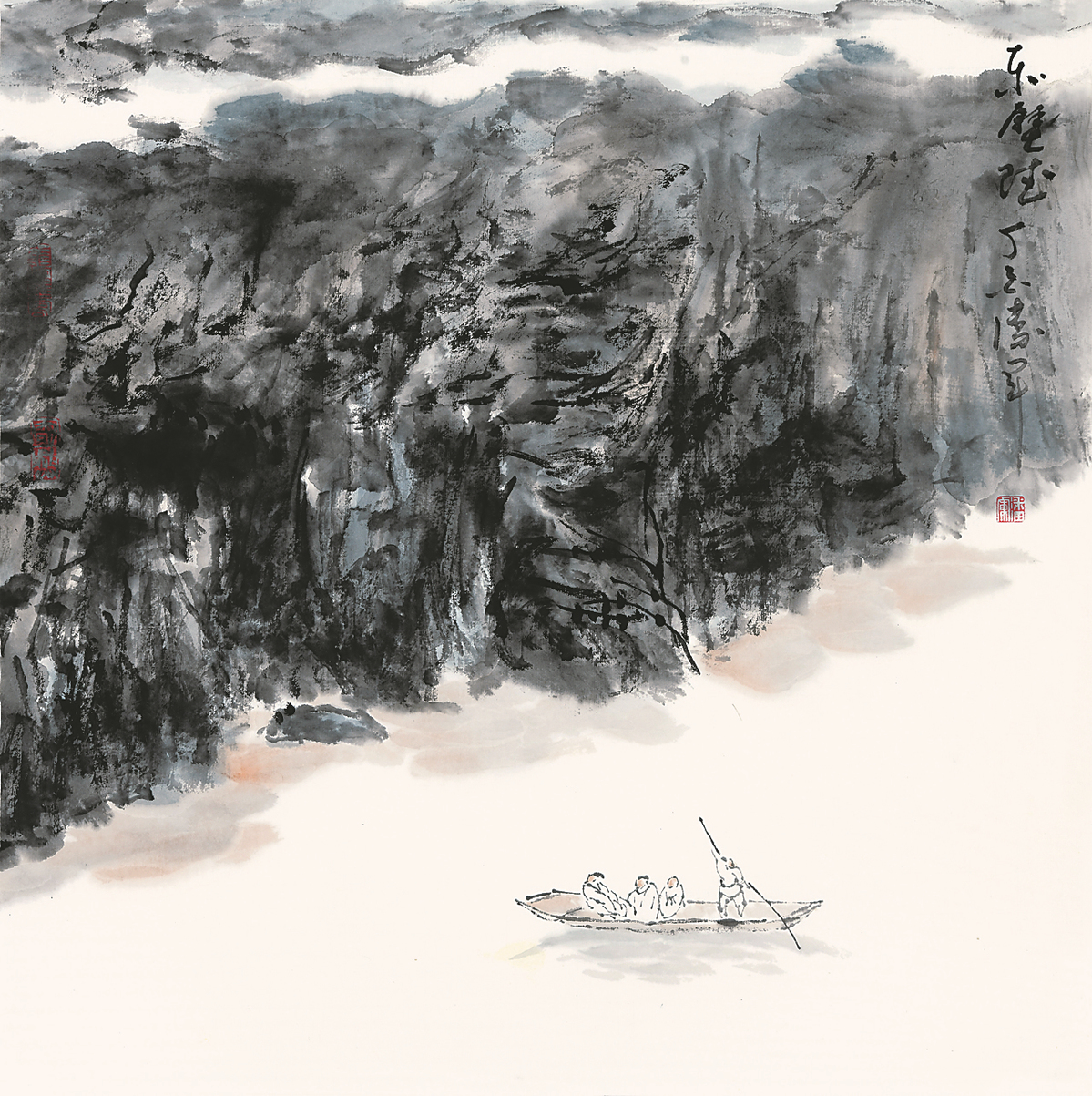

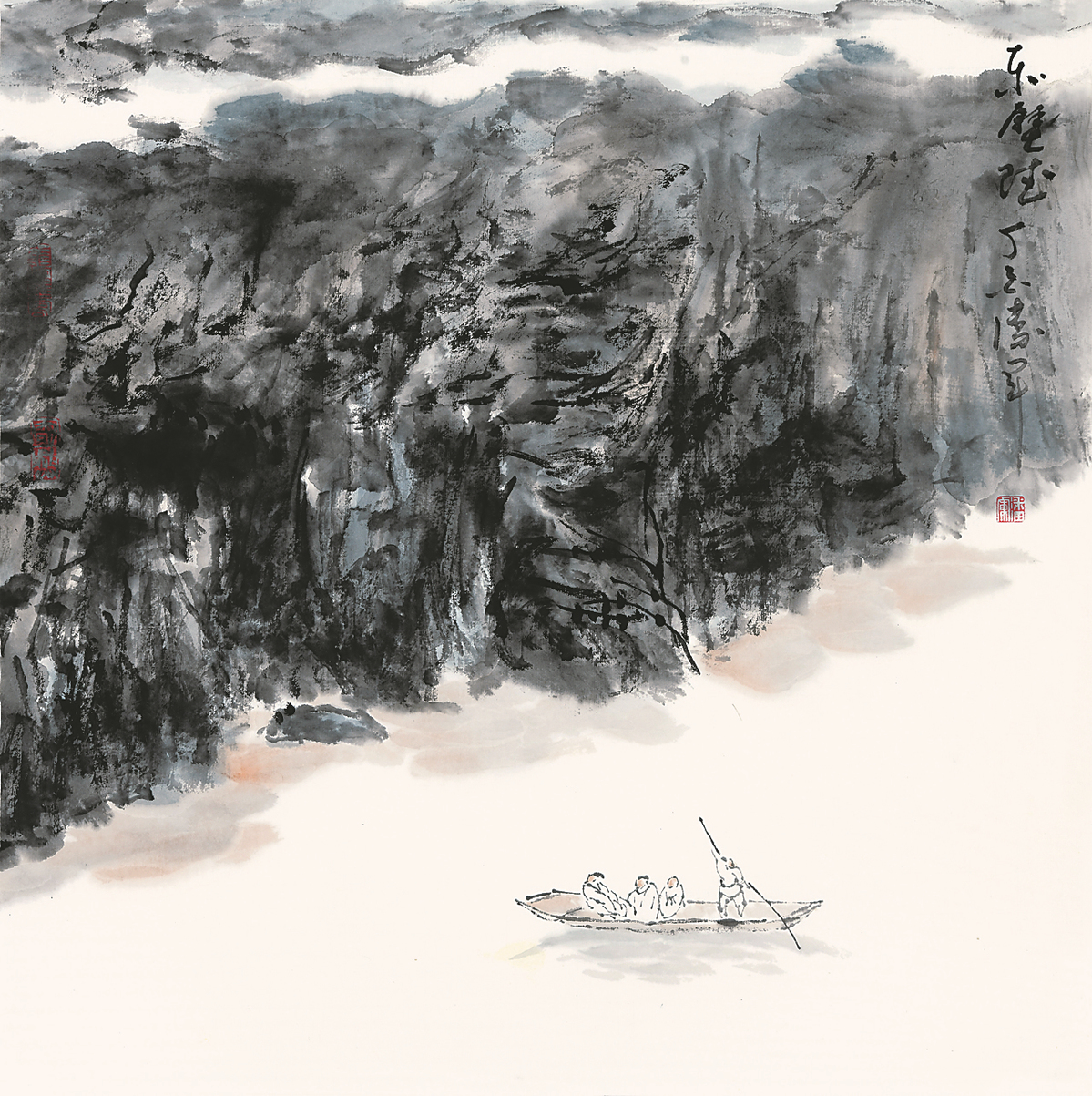

前后《赤壁赋》,是文学史上的名篇,是美文,也是书家画家常用的题材,我也多次画过。今天再画,其实也担心未必能画出什么新意,无非是对苏子的缅怀——这种心情,类似林语堂当年撰写《苏东坡传》,他是“存心”地要写,我是“存心”地要画。正如林先生所言,中国历史上“像苏东坡这样富有创造力,这样守正不阿,这样放任不羁,这样令人万分倾倒而又望尘莫及的高士”“是人间不可无一难能有二的”。对这样的人物,怎能不景仰?前些日子我画过一幅《东坡观砚》,那是以人物作为主体的,那么,这幅《赤壁赋》就作成山水吧,山水有时候不是风景,是人的心情。我想表达的,便是那一夜的气氛、东坡先生纵情夜游的心情。

作为美文的“赤壁两赋”,称得上是字字玑珠,诗情画意,以前我是能背诵的。苏东坡皆以江水夜月为景,触景生情。但是,一样的赤壁之景,作者传达出来的感受却不尽相同。前赋是“清风徐来,水波不兴”“白露横江,水光接天”,后赋则是“江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出”。表面看,似是不同季节的山水特征,实则是作者内心起了变化——从“曾日月之几何而江水不可复识”的感叹,到“予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也”,后赋描述的这种凄切而惆怅的心情,当是油然而生。林语堂有这样的论述:“只用寥寥数百字,就把人在宇宙中的渺小道出,同时把人在这个红尘生活里可享受的大自然的赐予表明”,他认为这种表现“正像中国的山水画。在山水画里,山水的细微处不易看出,因为消失在水天的空白中,这时两个微小的人物,坐在月光下闪亮的江流的小舟里,由那一刹那起,读者就失落在那种气氛中”。

或许这正是我想要表达的气氛。但是作为一幅山水画,怎样表达依然是个问题。实际上,以前我画过好几种构图的《赤壁赋》,一直不满意。直到这篇文章完成初稿之后,隔天想想又画了一幅。依旧是散锋漫扫,依旧是山高人小,但这回苏子没有站在船头,而是跟游伴坐于舟中,姿态悠然。画面上也没有月亮,但感觉有月光——月亮的光影在山体上影影绰绰的变化,给人以压迫。山势的咄咄逼人与舟中苏子的逍遥闲适,是对比,更是抵抗——这就是我想要表达的吗?

翌日一早,我将这幅《赤壁赋》晒到“朋友圈”。很快受到朋友们的夸赞,其中作家黄复彩留言:“一种沉沉的压迫感,有黑云压城之势,这是我看到的最好的赤壁赋。”

我便回复:“这题材我画过多次,数这张稍好。”

复彩继之又回:“黑与白,赤壁的压迫与苏子的闲适,形成对比。我想,这也许是作家(兼画家)与一般画家的区别。很多画家技巧上也许超过你,但他们无法诠释至这一步。”

我觉得,复彩还是懂我的。这个题材今后我还会再画,希望笔下还会出现更好的《赤壁赋》。

潘军 安徽怀宁人,1982年毕业于安徽大学。主要文学作品有长篇小说《日晕》《风》《独白与手势》之“白”“蓝”“红”三部曲《死刑报告》以及《潘军小说文本》(6卷)、《潘军作品》(3卷)、《潘军文集》(10卷)、《潘军小说典藏》(7卷)等,并译介多种文字,多次获奖。其话剧作品有《地下》《断桥》《合同婚姻》(北京人民艺术剧院首演)、《霸王歌行》(中国国家话剧院首演),并先后赴日本、韩国、俄罗斯、西班牙、埃及、以色列等国演出,获第31届“世界戏剧节”优秀剧目奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》《虎口拔牙》《分界线》等。

几年前的夏天,我刚由一部电视剧杀青归来,毫无由头地光着膀子在北京的寓所写大字——这些年往往就是这样,每当一部书写完或者一部戏拍完,我都要以书画的方式让自己放松一阵子。我用了足足一个上午,挥汗如雨地写下了十三米长卷的《前赤壁赋》。两天后,又用一个下午,写下十一米的《后赤壁赋》。我写的是行草,一气呵成。专业上没有什么要求,自我感觉还不赖,就装裱起来。一天,有位画家朋友到访,我便请他看这两个手卷,他扫了一眼,就说:三十年。他的意思是,没有三十年的工夫,是写不出这样的字的。显然这是在抬举我,也就敷衍:是断断续续三十年。

对苏轼的了解,缘起并非他的诗词文赋,而是他的字。我少时——大约十来岁吧,练习大字,一无高人指点,更无好帖可临,全靠自己瞎琢磨。那个时代,县城新华书店里能买到的毛笔字帖就是一份柳体的《雷锋日记》。后来,也不知从哪听到的,说练字得把一块大青砖在炉子上烤干,再执笔蘸水于上书写,这样既能练笔力腕力,还能省墨省纸。于是就这么试验,跟玩似的。很多年后,我在北京天坛公园看见过类似情形:有老者执一细棍,棍梢绑团棉花,边上置一桶水,蘸着水在地砖上书写——称为“地书”,围观者众,成为天坛一景。如此看来,我当初的试验该叫“砖书”吧!

某天,我在自家门前摆上一只方凳,进行“砖书”,一面写潮,翻过面再写。猛然间发现身后早已立着一个陌生的中年男人,面色和善,在看我写字。我很不好意思,草草收摊了。第二天,这人又来了,给我带来了一本没有封皮的字帖《丰乐亭记》——苏轼所书。这人对我说:写写这个吧。你能写字。

这是我第一次知道苏轼的名字并见到他的字,很好看。后来我才知道,陌生的中年男子姓程,是我一位老师的丈夫,本人也是老师。两年后我到了中学,这位程老师已经是我们学校的总务主任了。每回遇见,他就问:还在写字吗?见我不答,程老师便说:要坚持,不要三天打鱼两天晒网。几年后我上了大学,每次放假回家,都会去程老师家坐坐,少不了会提起这件往事。这本薄薄的字帖伴随我很多年。有一点我自己是清楚的——我写字是为了画画,我相信书画同源这一说,吴昌硕、黄宾虹的以书入画,我是很赞同的。

苏轼前后两篇《赤壁赋》,都作于元丰五年(1082年)的黄州——三年前,苏轼因“乌台诗案”下狱,遭受诟辱折磨,甚至担心会随时问斩,曾写诗与弟弟子由诀别——“是处青山可埋骨,他年夜雨独伤神”。后经多方营救,加之宋神宗的惜才,才得以获释,贬为黄州团练副使,这是从八品的“散官”,没有实权,待遇也差。苏轼于这年的七月十六和十月十五,两次泛游黄州附近的赤壁,遂以此为题作出前后两赋。其实,苏轼当年所游的是黄州附近的赤鼻矶,并非当年赤壁鏖兵之地。苏子只是借题发挥,以抒发一下自己郁闷失意的情怀罢了。倒是赤鼻矶因此出名,被后人称之为“东坡赤壁”。

苏轼在黄州前后住了五年,虽有团练副史的名分,实则生计艰难。好在友人相助,帮他拓荒种地,掘井筑屋,躬耕其中,这才有了“雪堂”和“东坡居士”——从苏轼到苏东坡,不是简单的名号改变,而是心灵与气质的改变。经过这番人生起落,苏轼的思想自然要起变化,但又矛盾——一方面,他对遭受这样的打击感到悲愤痛苦,对朝廷感到失望,企图通过老庄与学佛求得解脱。另一方面,每日与田父野老躬耕农事,又让他感到了安慰与温暖,信心得到恢复,性格也渐渐变得旷达。

前后《赤壁赋》,是文学史上的名篇,是美文,也是书家画家常用的题材,我也多次画过。今天再画,其实也担心未必能画出什么新意,无非是对苏子的缅怀——这种心情,类似林语堂当年撰写《苏东坡传》,他是“存心”地要写,我是“存心”地要画。正如林先生所言,中国历史上“像苏东坡这样富有创造力,这样守正不阿,这样放任不羁,这样令人万分倾倒而又望尘莫及的高士”“是人间不可无一难能有二的”。对这样的人物,怎能不景仰?前些日子我画过一幅《东坡观砚》,那是以人物作为主体的,那么,这幅《赤壁赋》就作成山水吧,山水有时候不是风景,是人的心情。我想表达的,便是那一夜的气氛、东坡先生纵情夜游的心情。

作为美文的“赤壁两赋”,称得上是字字玑珠,诗情画意,以前我是能背诵的。苏东坡皆以江水夜月为景,触景生情。但是,一样的赤壁之景,作者传达出来的感受却不尽相同。前赋是“清风徐来,水波不兴”“白露横江,水光接天”,后赋则是“江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出”。表面看,似是不同季节的山水特征,实则是作者内心起了变化——从“曾日月之几何而江水不可复识”的感叹,到“予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也”,后赋描述的这种凄切而惆怅的心情,当是油然而生。林语堂有这样的论述:“只用寥寥数百字,就把人在宇宙中的渺小道出,同时把人在这个红尘生活里可享受的大自然的赐予表明”,他认为这种表现“正像中国的山水画。在山水画里,山水的细微处不易看出,因为消失在水天的空白中,这时两个微小的人物,坐在月光下闪亮的江流的小舟里,由那一刹那起,读者就失落在那种气氛中”。

或许这正是我想要表达的气氛。但是作为一幅山水画,怎样表达依然是个问题。实际上,以前我画过好几种构图的《赤壁赋》,一直不满意。直到这篇文章完成初稿之后,隔天想想又画了一幅。依旧是散锋漫扫,依旧是山高人小,但这回苏子没有站在船头,而是跟游伴坐于舟中,姿态悠然。画面上也没有月亮,但感觉有月光——月亮的光影在山体上影影绰绰的变化,给人以压迫。山势的咄咄逼人与舟中苏子的逍遥闲适,是对比,更是抵抗——这就是我想要表达的吗?

翌日一早,我将这幅《赤壁赋》晒到“朋友圈”。很快受到朋友们的夸赞,其中作家黄复彩留言:“一种沉沉的压迫感,有黑云压城之势,这是我看到的最好的赤壁赋。”

我便回复:“这题材我画过多次,数这张稍好。”

复彩继之又回:“黑与白,赤壁的压迫与苏子的闲适,形成对比。我想,这也许是作家(兼画家)与一般画家的区别。很多画家技巧上也许超过你,但他们无法诠释至这一步。”

我觉得,复彩还是懂我的。这个题材今后我还会再画,希望笔下还会出现更好的《赤壁赋》。

潘军 安徽怀宁人,1982年毕业于安徽大学。主要文学作品有长篇小说《日晕》《风》《独白与手势》之“白”“蓝”“红”三部曲《死刑报告》以及《潘军小说文本》(6卷)、《潘军作品》(3卷)、《潘军文集》(10卷)、《潘军小说典藏》(7卷)等,并译介多种文字,多次获奖。其话剧作品有《地下》《断桥》《合同婚姻》(北京人民艺术剧院首演)、《霸王歌行》(中国国家话剧院首演),并先后赴日本、韩国、俄罗斯、西班牙、埃及、以色列等国演出,获第31届“世界戏剧节”优秀剧目奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》《虎口拔牙》《分界线》等。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论