□ 龙志球

第一次听到石溪,就被这个名字深深吸引。看似普通的两个字,组合在一起就变得非常具有中国古典美。美的意境,美的意象,如松风、云影,充满诗意。

我首先想起的,是家乡湖南隆回的大托石瀑。在海拔3000多米的白马山上,斜立着一片绵延2000米、高300多米的灰白色岩石,像刀切斧劈过一般平整,远远望去,仿佛从天而降的飞瀑。石溪与石瀑,是否有异曲同工之妙?

2015年的某天,我带着正读幼儿园的儿子,去石溪公园一探究竟。那天,我们把车停在位于现今香山驿站北侧的停车场,然后向西穿过一片人工林,沿着西侧一条石板小路拾级而上,到半山再往东下行,陆续就看到一些散落在路边的石刻,有题字,有题诗,印象最深的是“石溪”“鹅”等大字,还有“惜字社”遗存的断壁残垣,石龙溅雪、石燕迎春等石溪八景。我这才知道,这并非一个普通的公园,而是山场才子鲍俊等一批文人先贤曾经游历过的省级文物保护单位。

回想刚刚走过和看到的,林间有松树,儿子还捡到几个掉落地上的松果,高兴得跳起来。再看那潺潺溪水从一大片石壁顺流而下,要是晚上过来,明月高悬、松影婆娑,不正是“明月松间照,清泉石上流”。王维诗歌的唯美意境,千年后居然照进了石溪公园的现实!

山下,很多市民拿着各种塑料桶,排队取山泉水。我也过去双手掬了一捧喝,清冽爽口,真解渴。一些小孩忍不住下到溪里捞鱼虾,欢声笑语在林间荡漾。

后来,我又多次带着家人去石溪公园游览,也看到立在入口的《重修石溪亦兰亭记》,才知这个公园几年前还是杂草丛生、蛇虫出没的荒野之地,那些石刻遗迹也湮没在丛林沟壑之间。在一些本土文史专家的呼吁下,政府非常重视,立即组织修路、清淤,对摩崖石刻进行描色保护,并以绍兴兰亭为蓝本原址复建亦兰亭,修复“琴泉跌水”“溪池映月”等古景,再现清代雅集场景,让市民得以享受“登山观石、临溪听泉”的立体游览体验。

再进一步了解,此地原本叫石牛岭,因为清代诗人、书画家鲍俊仰慕书圣王羲之,便邀请岭南名士在此修筑亭(亦兰亭)榭(惜字社),仿兰亭修禊,经常组织“春游”“野炊”,烹茶煮酒、吟诗作对,兴之所至,又将题字、题诗镌刻在大小石头上,其中鲍俊所题“石溪”二字最大,鲍俊本人又别号“石溪生”,从此这里就改名石溪了。

但是,鲍俊为什么在此题“石溪”二字呢?据专家考证,香山知事林谦在日记中记录,1831年,他们一起登山,见有奇石林立与溪流潺潺,于是鲍俊题写了“石溪”二字,并以此遥相呼应绍兴的“兰亭”二字。近来还有专家了解到,书圣王羲之墓地所在的浙江嵊州市金庭镇瀑布山,四周古柏参天、清溪流淌,附近有个村庄也叫石溪。

我们目前看到的30多处石溪摩崖石刻,其内容、年代、作者等,也是许多本土文博专家经过多年艰苦的考古发掘、研究考证得出的成果。但其中仍有一些字词,或残缺遗失、或无法辨认,石溪八景也有六景仍找不到准确名称,所幸专家们始终没有停下继续探索求证的脚步。

古人云:山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。石溪之山不高,水亦不深,但有先贤翰墨词章、文人雅集佳话,草木含情、花香扑鼻、清泉甘洌、绿意养眼,作为今日珠海的“城市后花园”,必成胜景。游人至此,登高远眺,山水相依,摩崖无言,而文心长存。

□ 林买荣

平沙落雁

平沙落雁别无它,黄茅海美多鱼虾。

海面亭楼炊烟起,飘香来自渔翁家。

华夏奇泉

为复山河走天边,水土不服肤疾缠。

借问仙翁何方治,天帝圣水御温泉。

赛琼浆

琼浆玉液名满天,锦记蚝油醉神仙。

味神断非人间创,秘方源自观音缘。

□ 彭 健

书生

书生形相多清癯,宽颡玉颊秀芙蕖。

十年寒窗涵气宇,心肠如槐三春雨。

师者

经师易做人师难,传道授业始一般,

教化塑人犹修禅,若成宗师如谪仙。

宗彦

我命由我不由天,誓改运势甘涅槃。

哪吒信是吾宗彦,红光照彻寰宇间。

□ 林小兵

仲春的一天,我骑着共享单车在拐过几处街角后,远远望见书香路口一树树高大的木棉正在怒放,如同擎着朵朵彤云。百度导航显示,目的地已近在咫尺,遂还车步行。不过二百米的穿行,我恍若走过那从未涉足的时光河流。在鳞次栉比的沿街商铺中,抬头处赫然见到几个鎏金大字:山场北帝城隍庙。

循着标识牌拐了进去,在曲廊通幽处,墙头探出数枝疏影横斜的三角梅,黛瓦青砖的建筑物忽地就撞入了眼帘。这便是我慕名多时的珠海本地城隍庙。此前由于种种原因,我每每与这里擦肩而过,这次特意专程探谒,只为一睹古迹尊颜。

据方志记载,此庙肇始于唐宋,原为官建庙宇。其最独特的地方,在于将北帝与城隍合祀一庙。前殿供奉执掌水域的北帝,后殿安坐守护城池的城隍,天地神明共处一檐,暗合古人“天人合一”的哲理。现今所见的庙宇,系新世纪修缮之作,但梁架之间犹存古意:三进两井的格局,穿斗式木构架承托着博古脊,琉璃瓦当与滴水,砖墙石础间流转着时光的包浆。庙门楹联“居高施泽远,润下饮和深”,前后殿的横匾分别为“北海灵光”和“风云变化”。山场北帝城隍庙,在历经数代修缮过后,就这样如一位阅尽沧桑的老者端坐在市井烟火中,在满城新绿里尽显优雅从容。

环顾四周,五洲花城的玻璃幕墙折射着缕缕晨光,愈发衬托出古庙如遗世独立般存在。在这寸土寸金的闹市中,能容得下此处古迹,倒像是现代文明向传统文化递出的和解书。据清代《香山县志》所述,山场一带原为伶仃洋中的盐场孤岛,唐至德年间在这里设香山镇,南宋立县时称作香山场,是当下珠海、中山、澳门三地“香山文化”公认的摇篮。

沧海桑田,当年煮海为盐的灶户早已化作春泥,唯有这处庙宇始终固守着潮涨潮落的记忆。城隍,相传为中国古代宗教文化中备受尊崇的神祇,多为有功于地方的人物,是被地方民众信奉的地方守护神。此庙后殿供奉的城隍爷,正是宋代盐官谭虔源。传说这位贤吏执掌盐政时持正守节、德高望重,百姓感念其恩,遂奉为永世守护神。每逢节庆,港澳中珠等地的信众会踏着先民的足迹逶迤而来,在袅袅而起的香火里祈福沉思。

说到香火鼎盛,不得不提清代进士鲍俊的传奇。清代道光三年春闱前,这位岭南才子便曾到城隍庙里焚香祝祷。后来鲍俊负笈北上,在金殿对策之时,其书法如行云流水、俊秀飘逸,令道光皇帝青睐有加,当即朱批“书冠全场”四字,并钦点为殿试第五名,赐“进士出身”,入翰林院庶吉士。衣锦还乡之日,鲍俊特备烧猪前往城隍庙还愿,并挥毫题写“风云变幻”匾额。自此,每逢科考,总有远近慕名的学子纷至沓来,在山场城隍庙缭绕的烟火里寻觅那曾被帝王高看过的笔锋。如今,在庙前的香案上,还可以看见一纸纸别出心裁的祈愿笺。

漫步庙中,晨光掠过雕花槅扇,在青砖地上勾勒出斑驳的影子。前殿北帝像前的铜龟昂首向天,龟甲纹路里沉淀着无数幽古之情;后殿城隍案头的烛火闪烁,映照着信众虔诚的脸。忽闻檐角风铃叮当,恍惚之间,似有历史的声响穿透时空传来,那是唐宋盐工赤脚踏浪的声响,是明清书生吟哦平仄古韵的余音,更是千年山场在岁月长河里的脉动心跳。

此时此刻,“大隐隐于市”这几个字不由自主地浮现脑海。这样的意境,在山场北帝城隍庙无疑得到了最生动的诠释。这座历经千年的古庙,如同深藏于闹市之中的时光琥珀,将唐宋的风雨和明清的墨香悉数封存,静候有缘人前来叩访。

古老的建筑历经岁月沉淀,在时代更迭的洪流中承载着市井人文的传承,寄托着人们求吉纳福的美好愿景,也见证着古老与现代的时空碰撞。出得庙门,春阳已跃上五洲花城高耸的楼尖。不远处,文园中学的琅琅书声正应和香山学校的童谣,石溪公园的摩崖石刻与古元美术馆的现代水墨仿佛在隔空对话。这座将千年光阴折叠在方寸之间的古庙,就像传统文化基因的活化石,在钢筋森林里默默地续写着香山文脉。

沿着山场路徐行,有风拂过,怒放了一春的木棉花落地有声。街口转角处的肠粉店,此刻飘来了阵阵米香味。车水马龙,人潮涌动,突然间醒悟:所谓的文化传承,不正是这般将历史熬成日常,在现代化进程中生生不息吗?

□ 夏志红

站在故乡的路口发呆

好多个交叉的将军箭

左走桥头河

右走仙人洞

我明白———

家是出发的目的地

爱是回归的原初点

天空大地海洋

日月星辰山河远阔

理想信念路标

总在前行路上召唤

万物皆尘埃

向死而生,人间烟火

永远不会迷失方向

记住回家的路

故乡埋有我的爹娘

石坑里是我魂牵梦萦的乡愁

草木灰

冬日的原野

一把火烧旺来春

秸秆、柴草、枯枝落叶

聚堆赋能,一堆土

火从内心燃起

烧成灰褐色的粉末

枯木逢春,化为灰烬

碳酸钾肥沃了土壤

冬小麦、萝卜、白菜、红菜薹

有机绿色生态,农业之光

耕种健康,生机盎然

草木灰,草木灰

左边一堆灰,右边灰一堆

……

□ 王向红

行于仲春吉林,

仲春不是冬。

漫天的雪花

飞舞在暮色的天空里,

北风 你温柔一点吧,

此刻我在远行。

天空 许是还有另一端,

仲春毕是春。

紫荆渐落绿草地,

木棉穿透蓝色天际,

白色黄色粉色红色紫色,

花儿你温柔地放手吧,

此刻我须远行。

天空凝望着大地,

仲春将是夏。

绵绵云朵飞掠而过,

将花儿抛在身后,

秧苗分植在无际的沃土里,

雨露你热烈的挥洒吧,

此刻我仍在远行。

仲春不惧冬之凛冽,

亦能承载春之柔情

夏之热烈。

远行的时光飞驰,

日月星辰变换着四季

温柔着岁月,

而我的心永远属于此刻

青春的火花。

□ 刘海金

今年元宵节前夕,72岁的陈德海拄着拐杖,伫立在红旗糖厂那扇锈迹斑斑的铁门前。三年前,他亲手钉上的“安全生产”木牌早已不见,映入眼帘的是一排崭新的霓虹灯牌,将“红旗1970艺术区”几个大字清晰地映照在斑驳的红砖墙上。

“爷爷,这里以前真的全是甘蔗田吗?”八岁的小孙子陈小满举着棉花糖,仰着脑袋望着爷爷。月光倾泻而下,给爷爷的脸上镀了一层银白的光辉。陈德海眯起双眼,喉结轻轻动了动,仿佛又咽下一口多年前那场台风中苦涩的海水。

回想起1970年,顺德伦教糖厂的榨糖机轰隆隆地被迁至珠海,那年,陈德海刚好18岁,朝气蓬勃、充满干劲。部队围海造田后留下的盐碱地,土质异常贫瘠。种下第一株甘蔗苗,第二天就耷拉下了脑袋。整整三年,知青们不辞辛劳,用竹篓一趟又一趟地挑着猪粪,在这片滩涂上艰难地筑起了层层梯田。

1972年,那场百年难遇的超强台风汹涌来袭,高达30米的海浪犹如一头凶猛无比的巨兽,奔腾咆哮着冲垮了大堤。

“那年,糖厂的白砂糖年产量达到1.2万吨,珠花牌的糖袋子把仓库塞得满满当当。”陈德海轻轻摩挲着口袋里那张已然褪色的粮票。这张粮票是1985年他作为技术骨干参加广交会时留存下来的。那时糖厂拥有四条生产线,酒精车间飘出的醇厚酒香,混合着蔗渣散发出的独特焦香,在空气中肆意弥漫,成为红旗镇最甜蜜、最令人难忘的味道。

然而,变化总是在不经意间猝然而至。2004年的一个清晨,最后一罐糖蜜缓缓倒入地沟,400多名职工静静地凝视着,没有一个人落下眼泪。陈德海清晰地记得,那天老伙计们默默地清扫着“抗台风暴潮殉职同志纪念碑”上的落叶,碑文中那36个名字,在晨光的映照下,透着一股清冷而肃穆的青灰色。

“爷爷,快看!”陈小满突然兴奋地指着烟囱顶端的探照灯。眼前这家20年前就已停产的糖厂,如今被千万盏暖光灯温柔地照亮。在红糖工坊里,身着汉服的姑娘们正用古老而传统的方法榨汁;在糖果屋里,来自130个国家的糖纸被精心拼成了一幅巨大的世界地图;在故事馆的互动墙上,陈德海年轻时的影像,与孙子的影子奇妙地重叠在一起,仿佛跨越了时空的界限。

月光轻柔地洒在改造后的糖库餐厅,陈德海缓缓翻开菜单,看到“古法糖醋排骨”“甘蔗拿铁”等新颖的菜名。三年前,他无论如何也想不到,那些被机器绞碎的甘蔗渣,如今能变成扎染布上独一无二的冰裂纹图案,原本废弃的糖蜜,经过蒸馏后,竟成了调酒师手中别具一格的基酒。

“糖厂改名为艺术区的那天,我把那台袋式过滤器捐了出去。”陈德海说着,从内衣口袋里小心翼翼地掏出一个铜制物件,用手指轻轻摩挲着上面“红旗糖厂1978”的刻字,眼神中满是深情与眷恋。小孙子好奇地舔了舔棉花糖,当甜蜜的味道在舌尖散开时,他忽然听到远处传来乐队激昂的歌声,那是乐谜livehouse的跨年演出。20年前,这里整夜回响着榨糖机的轰鸣声,现在正以全新的姿态奏起热烈而欢快的乐章。

如今的红旗糖厂已经华丽变身为1970艺术区,成了珠海文旅的一颗璀璨明珠。它不仅完好地保留了老糖厂的历史风貌,更通过极具创新的文化业态,吸引了来自五湖四海的众多游客,为珠海的文化旅游事业增添了全新的亮点。艺术区举办的各类丰富多彩的文化活动,诸如创意展览、艺术讲座等,极大地丰富了市民的文化生活。艺术区的蓬勃发展还有力带动了周边商业的繁荣昌盛,为当地创造了更多的就业机会。

霓虹灯在烟囱上不停地闪烁着、跳跃着,把爷孙俩的影子拉得长长的。陈德海心里明白:糖厂其实并未消失,那些用9000万块红砖砌成的厂房里,永远珍藏着几代人的汗水与泪水。如今的艺术区,正以全新的、充满活力的姿态,展现在世人面前。

□ 龙志球

第一次听到石溪,就被这个名字深深吸引。看似普通的两个字,组合在一起就变得非常具有中国古典美。美的意境,美的意象,如松风、云影,充满诗意。

我首先想起的,是家乡湖南隆回的大托石瀑。在海拔3000多米的白马山上,斜立着一片绵延2000米、高300多米的灰白色岩石,像刀切斧劈过一般平整,远远望去,仿佛从天而降的飞瀑。石溪与石瀑,是否有异曲同工之妙?

2015年的某天,我带着正读幼儿园的儿子,去石溪公园一探究竟。那天,我们把车停在位于现今香山驿站北侧的停车场,然后向西穿过一片人工林,沿着西侧一条石板小路拾级而上,到半山再往东下行,陆续就看到一些散落在路边的石刻,有题字,有题诗,印象最深的是“石溪”“鹅”等大字,还有“惜字社”遗存的断壁残垣,石龙溅雪、石燕迎春等石溪八景。我这才知道,这并非一个普通的公园,而是山场才子鲍俊等一批文人先贤曾经游历过的省级文物保护单位。

回想刚刚走过和看到的,林间有松树,儿子还捡到几个掉落地上的松果,高兴得跳起来。再看那潺潺溪水从一大片石壁顺流而下,要是晚上过来,明月高悬、松影婆娑,不正是“明月松间照,清泉石上流”。王维诗歌的唯美意境,千年后居然照进了石溪公园的现实!

山下,很多市民拿着各种塑料桶,排队取山泉水。我也过去双手掬了一捧喝,清冽爽口,真解渴。一些小孩忍不住下到溪里捞鱼虾,欢声笑语在林间荡漾。

后来,我又多次带着家人去石溪公园游览,也看到立在入口的《重修石溪亦兰亭记》,才知这个公园几年前还是杂草丛生、蛇虫出没的荒野之地,那些石刻遗迹也湮没在丛林沟壑之间。在一些本土文史专家的呼吁下,政府非常重视,立即组织修路、清淤,对摩崖石刻进行描色保护,并以绍兴兰亭为蓝本原址复建亦兰亭,修复“琴泉跌水”“溪池映月”等古景,再现清代雅集场景,让市民得以享受“登山观石、临溪听泉”的立体游览体验。

再进一步了解,此地原本叫石牛岭,因为清代诗人、书画家鲍俊仰慕书圣王羲之,便邀请岭南名士在此修筑亭(亦兰亭)榭(惜字社),仿兰亭修禊,经常组织“春游”“野炊”,烹茶煮酒、吟诗作对,兴之所至,又将题字、题诗镌刻在大小石头上,其中鲍俊所题“石溪”二字最大,鲍俊本人又别号“石溪生”,从此这里就改名石溪了。

但是,鲍俊为什么在此题“石溪”二字呢?据专家考证,香山知事林谦在日记中记录,1831年,他们一起登山,见有奇石林立与溪流潺潺,于是鲍俊题写了“石溪”二字,并以此遥相呼应绍兴的“兰亭”二字。近来还有专家了解到,书圣王羲之墓地所在的浙江嵊州市金庭镇瀑布山,四周古柏参天、清溪流淌,附近有个村庄也叫石溪。

我们目前看到的30多处石溪摩崖石刻,其内容、年代、作者等,也是许多本土文博专家经过多年艰苦的考古发掘、研究考证得出的成果。但其中仍有一些字词,或残缺遗失、或无法辨认,石溪八景也有六景仍找不到准确名称,所幸专家们始终没有停下继续探索求证的脚步。

古人云:山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。石溪之山不高,水亦不深,但有先贤翰墨词章、文人雅集佳话,草木含情、花香扑鼻、清泉甘洌、绿意养眼,作为今日珠海的“城市后花园”,必成胜景。游人至此,登高远眺,山水相依,摩崖无言,而文心长存。

□ 林买荣

平沙落雁

平沙落雁别无它,黄茅海美多鱼虾。

海面亭楼炊烟起,飘香来自渔翁家。

华夏奇泉

为复山河走天边,水土不服肤疾缠。

借问仙翁何方治,天帝圣水御温泉。

赛琼浆

琼浆玉液名满天,锦记蚝油醉神仙。

味神断非人间创,秘方源自观音缘。

□ 彭 健

书生

书生形相多清癯,宽颡玉颊秀芙蕖。

十年寒窗涵气宇,心肠如槐三春雨。

师者

经师易做人师难,传道授业始一般,

教化塑人犹修禅,若成宗师如谪仙。

宗彦

我命由我不由天,誓改运势甘涅槃。

哪吒信是吾宗彦,红光照彻寰宇间。

□ 林小兵

仲春的一天,我骑着共享单车在拐过几处街角后,远远望见书香路口一树树高大的木棉正在怒放,如同擎着朵朵彤云。百度导航显示,目的地已近在咫尺,遂还车步行。不过二百米的穿行,我恍若走过那从未涉足的时光河流。在鳞次栉比的沿街商铺中,抬头处赫然见到几个鎏金大字:山场北帝城隍庙。

循着标识牌拐了进去,在曲廊通幽处,墙头探出数枝疏影横斜的三角梅,黛瓦青砖的建筑物忽地就撞入了眼帘。这便是我慕名多时的珠海本地城隍庙。此前由于种种原因,我每每与这里擦肩而过,这次特意专程探谒,只为一睹古迹尊颜。

据方志记载,此庙肇始于唐宋,原为官建庙宇。其最独特的地方,在于将北帝与城隍合祀一庙。前殿供奉执掌水域的北帝,后殿安坐守护城池的城隍,天地神明共处一檐,暗合古人“天人合一”的哲理。现今所见的庙宇,系新世纪修缮之作,但梁架之间犹存古意:三进两井的格局,穿斗式木构架承托着博古脊,琉璃瓦当与滴水,砖墙石础间流转着时光的包浆。庙门楹联“居高施泽远,润下饮和深”,前后殿的横匾分别为“北海灵光”和“风云变化”。山场北帝城隍庙,在历经数代修缮过后,就这样如一位阅尽沧桑的老者端坐在市井烟火中,在满城新绿里尽显优雅从容。

环顾四周,五洲花城的玻璃幕墙折射着缕缕晨光,愈发衬托出古庙如遗世独立般存在。在这寸土寸金的闹市中,能容得下此处古迹,倒像是现代文明向传统文化递出的和解书。据清代《香山县志》所述,山场一带原为伶仃洋中的盐场孤岛,唐至德年间在这里设香山镇,南宋立县时称作香山场,是当下珠海、中山、澳门三地“香山文化”公认的摇篮。

沧海桑田,当年煮海为盐的灶户早已化作春泥,唯有这处庙宇始终固守着潮涨潮落的记忆。城隍,相传为中国古代宗教文化中备受尊崇的神祇,多为有功于地方的人物,是被地方民众信奉的地方守护神。此庙后殿供奉的城隍爷,正是宋代盐官谭虔源。传说这位贤吏执掌盐政时持正守节、德高望重,百姓感念其恩,遂奉为永世守护神。每逢节庆,港澳中珠等地的信众会踏着先民的足迹逶迤而来,在袅袅而起的香火里祈福沉思。

说到香火鼎盛,不得不提清代进士鲍俊的传奇。清代道光三年春闱前,这位岭南才子便曾到城隍庙里焚香祝祷。后来鲍俊负笈北上,在金殿对策之时,其书法如行云流水、俊秀飘逸,令道光皇帝青睐有加,当即朱批“书冠全场”四字,并钦点为殿试第五名,赐“进士出身”,入翰林院庶吉士。衣锦还乡之日,鲍俊特备烧猪前往城隍庙还愿,并挥毫题写“风云变幻”匾额。自此,每逢科考,总有远近慕名的学子纷至沓来,在山场城隍庙缭绕的烟火里寻觅那曾被帝王高看过的笔锋。如今,在庙前的香案上,还可以看见一纸纸别出心裁的祈愿笺。

漫步庙中,晨光掠过雕花槅扇,在青砖地上勾勒出斑驳的影子。前殿北帝像前的铜龟昂首向天,龟甲纹路里沉淀着无数幽古之情;后殿城隍案头的烛火闪烁,映照着信众虔诚的脸。忽闻檐角风铃叮当,恍惚之间,似有历史的声响穿透时空传来,那是唐宋盐工赤脚踏浪的声响,是明清书生吟哦平仄古韵的余音,更是千年山场在岁月长河里的脉动心跳。

此时此刻,“大隐隐于市”这几个字不由自主地浮现脑海。这样的意境,在山场北帝城隍庙无疑得到了最生动的诠释。这座历经千年的古庙,如同深藏于闹市之中的时光琥珀,将唐宋的风雨和明清的墨香悉数封存,静候有缘人前来叩访。

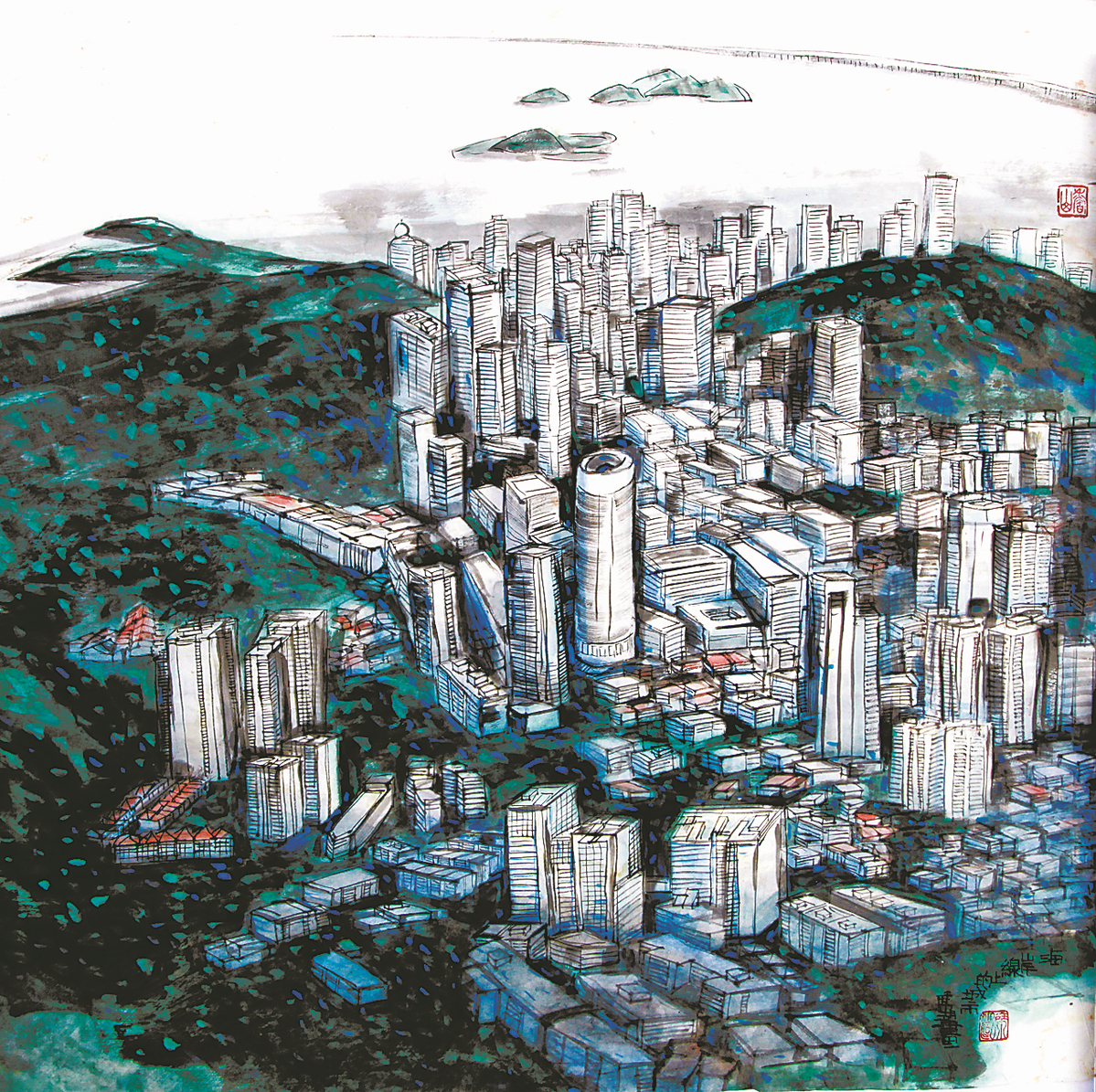

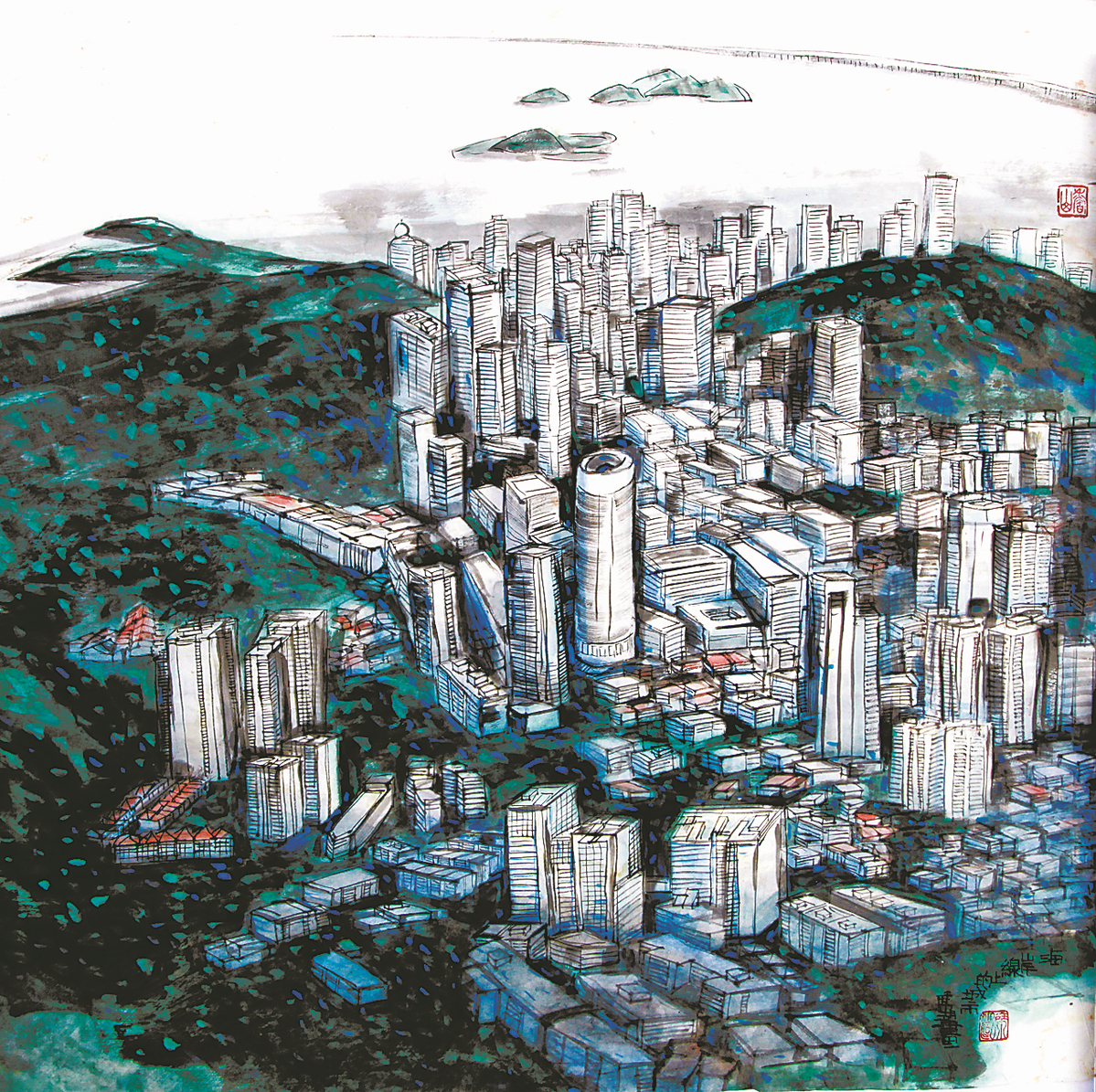

古老的建筑历经岁月沉淀,在时代更迭的洪流中承载着市井人文的传承,寄托着人们求吉纳福的美好愿景,也见证着古老与现代的时空碰撞。出得庙门,春阳已跃上五洲花城高耸的楼尖。不远处,文园中学的琅琅书声正应和香山学校的童谣,石溪公园的摩崖石刻与古元美术馆的现代水墨仿佛在隔空对话。这座将千年光阴折叠在方寸之间的古庙,就像传统文化基因的活化石,在钢筋森林里默默地续写着香山文脉。

沿着山场路徐行,有风拂过,怒放了一春的木棉花落地有声。街口转角处的肠粉店,此刻飘来了阵阵米香味。车水马龙,人潮涌动,突然间醒悟:所谓的文化传承,不正是这般将历史熬成日常,在现代化进程中生生不息吗?

□ 夏志红

站在故乡的路口发呆

好多个交叉的将军箭

左走桥头河

右走仙人洞

我明白———

家是出发的目的地

爱是回归的原初点

天空大地海洋

日月星辰山河远阔

理想信念路标

总在前行路上召唤

万物皆尘埃

向死而生,人间烟火

永远不会迷失方向

记住回家的路

故乡埋有我的爹娘

石坑里是我魂牵梦萦的乡愁

草木灰

冬日的原野

一把火烧旺来春

秸秆、柴草、枯枝落叶

聚堆赋能,一堆土

火从内心燃起

烧成灰褐色的粉末

枯木逢春,化为灰烬

碳酸钾肥沃了土壤

冬小麦、萝卜、白菜、红菜薹

有机绿色生态,农业之光

耕种健康,生机盎然

草木灰,草木灰

左边一堆灰,右边灰一堆

……

□ 王向红

行于仲春吉林,

仲春不是冬。

漫天的雪花

飞舞在暮色的天空里,

北风 你温柔一点吧,

此刻我在远行。

天空 许是还有另一端,

仲春毕是春。

紫荆渐落绿草地,

木棉穿透蓝色天际,

白色黄色粉色红色紫色,

花儿你温柔地放手吧,

此刻我须远行。

天空凝望着大地,

仲春将是夏。

绵绵云朵飞掠而过,

将花儿抛在身后,

秧苗分植在无际的沃土里,

雨露你热烈的挥洒吧,

此刻我仍在远行。

仲春不惧冬之凛冽,

亦能承载春之柔情

夏之热烈。

远行的时光飞驰,

日月星辰变换着四季

温柔着岁月,

而我的心永远属于此刻

青春的火花。

□ 刘海金

今年元宵节前夕,72岁的陈德海拄着拐杖,伫立在红旗糖厂那扇锈迹斑斑的铁门前。三年前,他亲手钉上的“安全生产”木牌早已不见,映入眼帘的是一排崭新的霓虹灯牌,将“红旗1970艺术区”几个大字清晰地映照在斑驳的红砖墙上。

“爷爷,这里以前真的全是甘蔗田吗?”八岁的小孙子陈小满举着棉花糖,仰着脑袋望着爷爷。月光倾泻而下,给爷爷的脸上镀了一层银白的光辉。陈德海眯起双眼,喉结轻轻动了动,仿佛又咽下一口多年前那场台风中苦涩的海水。

回想起1970年,顺德伦教糖厂的榨糖机轰隆隆地被迁至珠海,那年,陈德海刚好18岁,朝气蓬勃、充满干劲。部队围海造田后留下的盐碱地,土质异常贫瘠。种下第一株甘蔗苗,第二天就耷拉下了脑袋。整整三年,知青们不辞辛劳,用竹篓一趟又一趟地挑着猪粪,在这片滩涂上艰难地筑起了层层梯田。

1972年,那场百年难遇的超强台风汹涌来袭,高达30米的海浪犹如一头凶猛无比的巨兽,奔腾咆哮着冲垮了大堤。

“那年,糖厂的白砂糖年产量达到1.2万吨,珠花牌的糖袋子把仓库塞得满满当当。”陈德海轻轻摩挲着口袋里那张已然褪色的粮票。这张粮票是1985年他作为技术骨干参加广交会时留存下来的。那时糖厂拥有四条生产线,酒精车间飘出的醇厚酒香,混合着蔗渣散发出的独特焦香,在空气中肆意弥漫,成为红旗镇最甜蜜、最令人难忘的味道。

然而,变化总是在不经意间猝然而至。2004年的一个清晨,最后一罐糖蜜缓缓倒入地沟,400多名职工静静地凝视着,没有一个人落下眼泪。陈德海清晰地记得,那天老伙计们默默地清扫着“抗台风暴潮殉职同志纪念碑”上的落叶,碑文中那36个名字,在晨光的映照下,透着一股清冷而肃穆的青灰色。

“爷爷,快看!”陈小满突然兴奋地指着烟囱顶端的探照灯。眼前这家20年前就已停产的糖厂,如今被千万盏暖光灯温柔地照亮。在红糖工坊里,身着汉服的姑娘们正用古老而传统的方法榨汁;在糖果屋里,来自130个国家的糖纸被精心拼成了一幅巨大的世界地图;在故事馆的互动墙上,陈德海年轻时的影像,与孙子的影子奇妙地重叠在一起,仿佛跨越了时空的界限。

月光轻柔地洒在改造后的糖库餐厅,陈德海缓缓翻开菜单,看到“古法糖醋排骨”“甘蔗拿铁”等新颖的菜名。三年前,他无论如何也想不到,那些被机器绞碎的甘蔗渣,如今能变成扎染布上独一无二的冰裂纹图案,原本废弃的糖蜜,经过蒸馏后,竟成了调酒师手中别具一格的基酒。

“糖厂改名为艺术区的那天,我把那台袋式过滤器捐了出去。”陈德海说着,从内衣口袋里小心翼翼地掏出一个铜制物件,用手指轻轻摩挲着上面“红旗糖厂1978”的刻字,眼神中满是深情与眷恋。小孙子好奇地舔了舔棉花糖,当甜蜜的味道在舌尖散开时,他忽然听到远处传来乐队激昂的歌声,那是乐谜livehouse的跨年演出。20年前,这里整夜回响着榨糖机的轰鸣声,现在正以全新的姿态奏起热烈而欢快的乐章。

如今的红旗糖厂已经华丽变身为1970艺术区,成了珠海文旅的一颗璀璨明珠。它不仅完好地保留了老糖厂的历史风貌,更通过极具创新的文化业态,吸引了来自五湖四海的众多游客,为珠海的文化旅游事业增添了全新的亮点。艺术区举办的各类丰富多彩的文化活动,诸如创意展览、艺术讲座等,极大地丰富了市民的文化生活。艺术区的蓬勃发展还有力带动了周边商业的繁荣昌盛,为当地创造了更多的就业机会。

霓虹灯在烟囱上不停地闪烁着、跳跃着,把爷孙俩的影子拉得长长的。陈德海心里明白:糖厂其实并未消失,那些用9000万块红砖砌成的厂房里,永远珍藏着几代人的汗水与泪水。如今的艺术区,正以全新的、充满活力的姿态,展现在世人面前。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论