张帆

2025-04-24 18:48

张帆

2025-04-24 18:48

“这300万尾本土海鲈鱼苗质量很好,成活率高,达到90%以上。”站在鱼塘边,广东渔泽原农业科技有限公司董事长唐锦同开心说道。

2月18日,中国(珠海)白蕉海鲈产业示范园“国家海水鱼产业技术体系示范基地”揭牌。其间,在意义非凡的白蕉海鲈鱼苗销售移交仪式上,300万尾本土海鲈鱼苗交给了唐锦同。

唐锦同在斗门养殖白蕉海鲈800亩左右,能够用上海鲈“珠海芯”,唐锦同无比感慨,“成功实现本土育苗,让很多养殖企业和养殖户为之振奋。以前的鱼苗要从外地买回来,不但运费高,损耗也大。现在好了,鱼苗从基地繁育车间到鱼塘,不过几百米距离,这300万尾综合成本可以省下20多万元。”

“卡脖子”难题限制产业发展

2月18日这一天,可谓双喜临门。

示范基地的揭牌,为白蕉海鲈产业转型升级提供强有力的科技支撑,推动产业向规模化、标准化、品牌化方向发展;而珠海本土海鲈种苗繁育,迈出了从科研成果到产业化应用的关键一步,对本地养殖和村集体经济都是良性的价格保护,有利于形成稳定的农业产业结构,有望打破“三年一坎”的海鲈市场“周期律”,扩展白蕉海鲈及其深加工产品的销售半径。

白蕉海鲈作为珠海首个国家地理标志保护产品,斗门区养殖面积超过3.9万亩,年产量占全国总量的50%以上,已成为珠海市农业产业的重要支柱,也是粤港澳大湾区的优质农产品之一。据不完全统计,国内海鲈种苗的年市场需求量超过10亿尾,其中珠海地区的需求量约为6亿尾。然而,长期以来,海鲈种苗一直依赖外省供应,导致供应质量不稳定、溯源体系不完善、病害问题较突出……这些问题严重制约了白蕉海鲈产业升级,成为亟待解决的“卡脖子”技术难题。

业内专家介绍,自然条件(主要是水温)限制、孵化成本高、市场认可度低、海鲈种质资源不足等原因,导致海鲈种苗的繁育工作实现本土化难上加难。

组建技术团队打造“珠海芯”

农业强国是社会主义现代化强国的根基。

珠海市积极响应国家和地方政策,推动种业自主创新和现代化渔业发展。2023年年初,斗门区提出,要从产业布局、种苗培育、机制创建等方面入手,通过推动种苗繁育基地建设,实现种苗工业化生产、规模化繁育,进一步健全白蕉海鲈种苗繁育产业体系,打造精品白蕉海鲈品牌。

斗门生态农业园与珠海市海洋集团成员企业珠海市农业集团携手合作,成立珠海白蕉海鲈产业中心有限公司,致力于攻克海鲈种苗繁育难题,打造海鲈“珠海芯”。

强强联合,聚焦核心技术。

此后,白蕉海鲈产业中心联合南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海)、国家海水鱼体系专家、珠海市现代农业发展中心、斗门区河口渔业研究所,组建起一支产业化种苗繁育团队,建设中国(珠海)白蕉海鲈产业示范园。

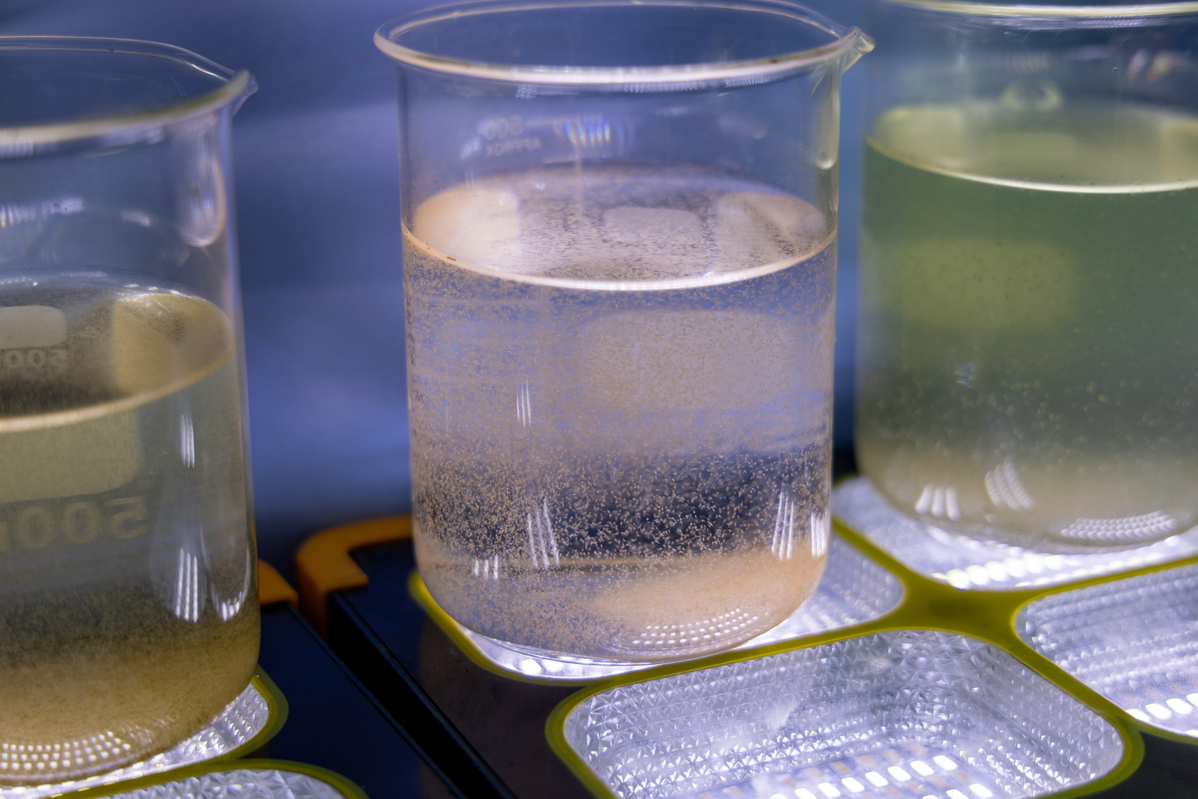

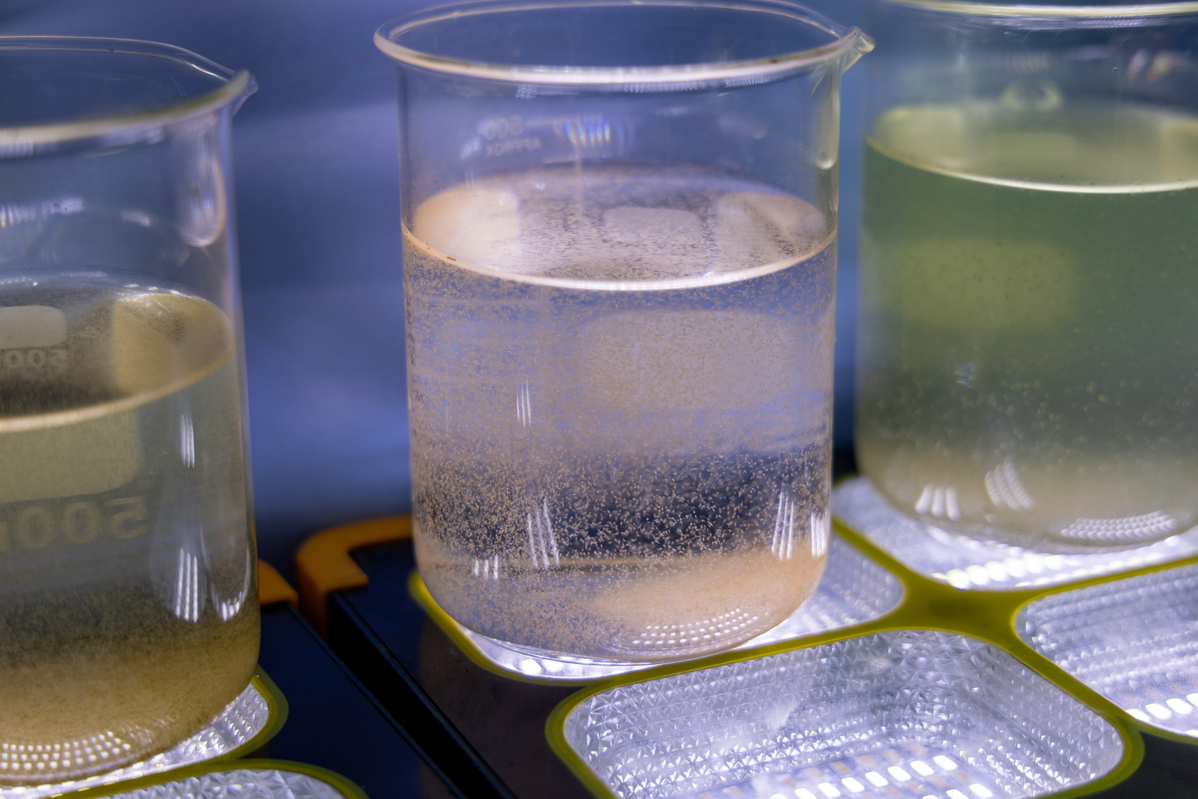

“实验中,有一批种苗连续两口塘颗粒无收,但是塘内水质情况都无异常。通过查阅大量数据、照片,反复对比研究,并积极与本地、外地等科研机构取得联系,共同进行学术探讨和交流,经过不懈努力,最终找到真相——原来是气压的剧烈变化,导致了种苗的死亡,这一发现为我们攻克难题提供了方向。”种苗繁育团队技术负责人之一陈立明表示。

海鲈种苗本地产业化繁育实现新突破,中国水产流通与加工协会海鲈分会会长、中国海洋大学水产学院教授温海深充满期待,“这对保障鲈鱼产业良性持续发展具有重要意义。在此基础上,将加快推动海鲈‘陆海接力’等养殖试点项目。示范基地落地后,计划将全国多项水产科研成果引入斗门,将斗门产业优势转化为技术优势。”温海深表示。

种苗本地化供应有了目标

除了打造种苗繁育人才攻坚力量,斗门区联合市国资委建设成益围、鹤洲北白蕉海鲈种苗繁育中心两大核心项目。其中,成益围种苗繁育中心在2024年11月竣工投产,鹤洲北种苗繁育中心预计今年六七月份投产。

“这两大项目全部投产并达产之后,预计每年可生产白蕉海鲈种苗两亿尾左右,未来的方向和目标是,最终实现白蕉海鲈种苗本地化供应率稳定在80%左右,将为进一步健全白蕉海鲈种苗繁育产业体系、助力白蕉海鲈产业高质量发展打下坚实基础。”斗门区农业农村局有关负责人表示。

“这300万尾本土海鲈鱼苗质量很好,成活率高,达到90%以上。”站在鱼塘边,广东渔泽原农业科技有限公司董事长唐锦同开心说道。

2月18日,中国(珠海)白蕉海鲈产业示范园“国家海水鱼产业技术体系示范基地”揭牌。其间,在意义非凡的白蕉海鲈鱼苗销售移交仪式上,300万尾本土海鲈鱼苗交给了唐锦同。

唐锦同在斗门养殖白蕉海鲈800亩左右,能够用上海鲈“珠海芯”,唐锦同无比感慨,“成功实现本土育苗,让很多养殖企业和养殖户为之振奋。以前的鱼苗要从外地买回来,不但运费高,损耗也大。现在好了,鱼苗从基地繁育车间到鱼塘,不过几百米距离,这300万尾综合成本可以省下20多万元。”

“卡脖子”难题限制产业发展

2月18日这一天,可谓双喜临门。

示范基地的揭牌,为白蕉海鲈产业转型升级提供强有力的科技支撑,推动产业向规模化、标准化、品牌化方向发展;而珠海本土海鲈种苗繁育,迈出了从科研成果到产业化应用的关键一步,对本地养殖和村集体经济都是良性的价格保护,有利于形成稳定的农业产业结构,有望打破“三年一坎”的海鲈市场“周期律”,扩展白蕉海鲈及其深加工产品的销售半径。

白蕉海鲈作为珠海首个国家地理标志保护产品,斗门区养殖面积超过3.9万亩,年产量占全国总量的50%以上,已成为珠海市农业产业的重要支柱,也是粤港澳大湾区的优质农产品之一。据不完全统计,国内海鲈种苗的年市场需求量超过10亿尾,其中珠海地区的需求量约为6亿尾。然而,长期以来,海鲈种苗一直依赖外省供应,导致供应质量不稳定、溯源体系不完善、病害问题较突出……这些问题严重制约了白蕉海鲈产业升级,成为亟待解决的“卡脖子”技术难题。

业内专家介绍,自然条件(主要是水温)限制、孵化成本高、市场认可度低、海鲈种质资源不足等原因,导致海鲈种苗的繁育工作实现本土化难上加难。

组建技术团队打造“珠海芯”

农业强国是社会主义现代化强国的根基。

珠海市积极响应国家和地方政策,推动种业自主创新和现代化渔业发展。2023年年初,斗门区提出,要从产业布局、种苗培育、机制创建等方面入手,通过推动种苗繁育基地建设,实现种苗工业化生产、规模化繁育,进一步健全白蕉海鲈种苗繁育产业体系,打造精品白蕉海鲈品牌。

斗门生态农业园与珠海市海洋集团成员企业珠海市农业集团携手合作,成立珠海白蕉海鲈产业中心有限公司,致力于攻克海鲈种苗繁育难题,打造海鲈“珠海芯”。

强强联合,聚焦核心技术。

此后,白蕉海鲈产业中心联合南方海洋科学与工程广东省实验室 (珠海)、国家海水鱼体系专家、珠海市现代农业发展中心、斗门区河口渔业研究所,组建起一支产业化种苗繁育团队,建设中国(珠海)白蕉海鲈产业示范园。

“实验中,有一批种苗连续两口塘颗粒无收,但是塘内水质情况都无异常。通过查阅大量数据、照片,反复对比研究,并积极与本地、外地等科研机构取得联系,共同进行学术探讨和交流,经过不懈努力,最终找到真相——原来是气压的剧烈变化,导致了种苗的死亡,这一发现为我们攻克难题提供了方向。”种苗繁育团队技术负责人之一陈立明表示。

海鲈种苗本地产业化繁育实现新突破,中国水产流通与加工协会海鲈分会会长、中国海洋大学水产学院教授温海深充满期待,“这对保障鲈鱼产业良性持续发展具有重要意义。在此基础上,将加快推动海鲈‘陆海接力’等养殖试点项目。示范基地落地后,计划将全国多项水产科研成果引入斗门,将斗门产业优势转化为技术优势。”温海深表示。

种苗本地化供应有了目标

除了打造种苗繁育人才攻坚力量,斗门区联合市国资委建设成益围、鹤洲北白蕉海鲈种苗繁育中心两大核心项目。其中,成益围种苗繁育中心在2024年11月竣工投产,鹤洲北种苗繁育中心预计今年六七月份投产。

“这两大项目全部投产并达产之后,预计每年可生产白蕉海鲈种苗两亿尾左右,未来的方向和目标是,最终实现白蕉海鲈种苗本地化供应率稳定在80%左右,将为进一步健全白蕉海鲈种苗繁育产业体系、助力白蕉海鲈产业高质量发展打下坚实基础。”斗门区农业农村局有关负责人表示。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论