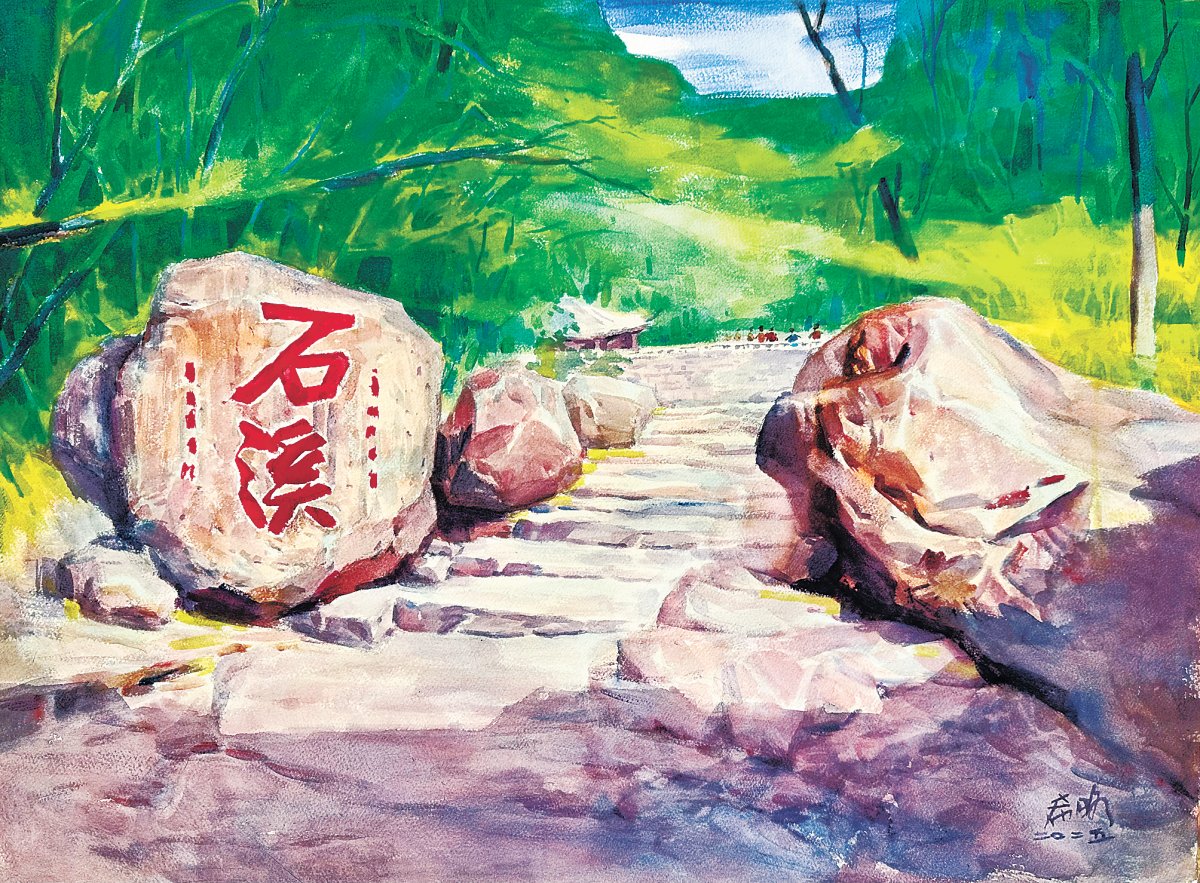

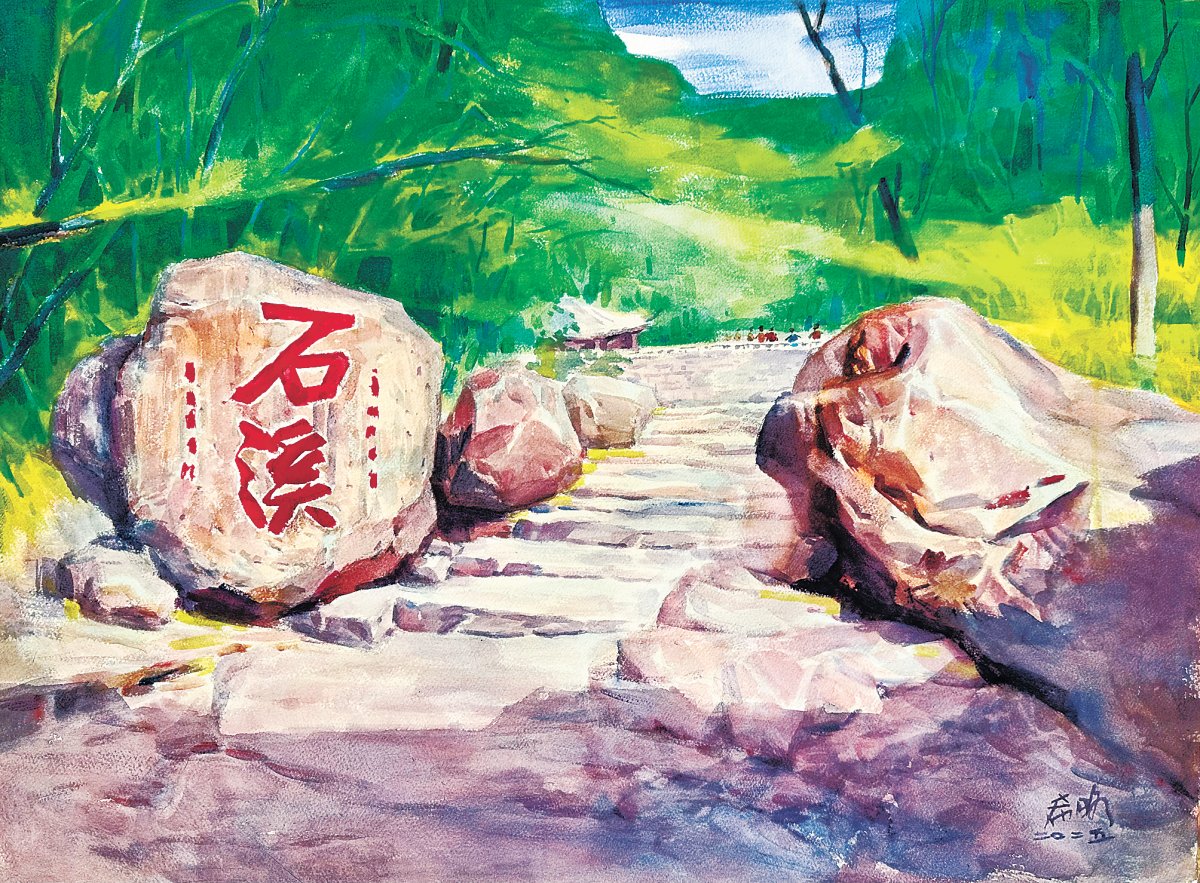

父担春山

□ 陆云帅

春山空濛,雨丝斜织成帘。

13岁的父亲,遭遇了失怙之痛,还是个半大孩子的他,早早地和多病的祖母一起扛起了养家的重担。岁月赐缘,1961年的冬至,下半夜,下着毛毛细雨,寒气料峭,我与父亲的生命轨迹正式交汇。

我长到3岁时,祖母去世,接着母亲生我二弟,隔两年又生三弟,再后来是和我们同锅吃饭的婶娘生下三个堂弟妹。我婶娘一边手断残三根手指,算半个劳力。叔父在公路道班工作,微薄工资只够塞牙缝。家中只有我父亲和母亲参加劳动,工分少,口粮少,年年还“超支”,欠集体的债。伯父去世后,丢下双目失明的伯母,伯母无儿无女,我家义无反顾地挑起赡养她的责任。一个大家庭,家徒四壁,艰难异常,但父亲穷不失志,坚信读书能够改变命运,以“万般皆下品,惟有读书高”为信条,天大的困难,他都不放弃送子上学读书的决心。

伐薪烧炭,是走在悬崖边的高危职业,去路易,回路难,是山里人不得已而为之的活路。苦和累,没话说,难的是那时封山了,村周边的山不能砍柴。能砍柴的,自然是偏远陡峭的悬崖陡坡,还有生产队管不到的山岭。离我家六七里地远,有个叫“丹暖”的弄场,四面环山,东西两峰兀自拔高,像一对隔空对峙的犬牙,东峰一处大崖壁,阴雨天,风鸣空谷,溜滑如镜,还摔死过人。这个好吓人的“丹暖”,反倒变成了我父亲取薪烧炭的“福地”。刚开始,父亲去那里砍柴取薪,碰上街日,就挑到十多里外的地苏街去卖,后来他发现柴火重而难挑,卖价也不好,而木炭价格比柴火高四五倍,挑去街卖又方便许多,于是试着砍柴烧木炭卖,一试效果果然不错。那些年,父亲进山之前,都要预先置办上半袋玉米粉、半箩筐红薯,自己一个人用扁担挑上,一头扎进深山里半月之久,回来后,又蚂蚁搬家地赶地苏或县城的街。好在父亲挑的柴干爽易燃,烧的炭熟透不碎,在整个地苏街上早就有口皆碑了,加上好多人知道父亲挣钱是送孩子读书,常常不问价钱,二话不说就叫父亲往他们家送……记忆里,我们只有在农忙季节,或是像春节这般重大节日,才能见到父亲的身影。

我每每看着父亲进山和出山,心中酸甜苦辣咸一阵阵翻滚,无法用语言形容。父亲进山时,我倚门相送,那时还不懂得“生死两茫茫”的意思,只是觉得父亲一走,家中空得慌,想那山险陡,想那林中幽暗惊悚,一种挥之不去的担忧、愁绪终日萦绕于心,挥之不去。每当父亲从山中归来,我们先是兴奋,既而是心酸和不堪——只见从山中伐薪烧炭日久的父亲,此刻一身褴褛,十指黝黑,污发苍苍,像个叫花子,远远就闻到他身上浓浓的酸味、咸味……

我读到高中,正是长身体的时候,常常吃不饱饭,每天都饿得前胸贴后背。车马慢,幸福来得更慢的那两年,周末特别让我惦记,因为每到周末,父亲会在卖掉柴火或木炭后,来学校看我。父亲来时,除了带来红薯、芋头什么的,还带来卖柴炭挣来的皱巴巴的几张毛票,父亲给钱给物并简单叮嘱几句后,便斜扛扁担匆匆而去。

改革开放后,家里的日子渐渐好过起来,但他仍然留在大山里生活。他不再砍柴烧炭,而是搞起小编织,搞搞养殖什么的,挣钱供我的两个弟弟读书,直到他们毕业,有了工作。父亲说,他有编织技艺,山里乡亲们离不开他,他得把这手艺传给年轻人,让他们学了手艺,有饭吃。所以后来,村里人评价父亲有着一副热心肠:有一年冬天,村里一韦姓人家的房子倒塌了。他懂得制瓦,整整一个冬天都在帮他们制瓦,分文不取,还一顿饭都不肯吃。五保户蓝奶奶家的用水,也是父亲挑,一直挑到她去世。村里有什么纠纷,大家都爱找父亲调解,因为他总能秉公处理,让双方都心服口服。

他70岁时,老胃病发作,身体有些挺不住了,才和母亲一起搬来县城。在他住进我家的最后这13年,我常常看见他坐在阳台上,抚着他从老家带来的那根油光发亮的扁担,望着远山发呆。我知道,父亲又沉入回忆,一个人在过往的岁月里行走。

那些花儿(组诗)

□ 游 海

喊山

把山放空

与云层依次接壤

然后沿高低挨个,喊

它们的小名

群山不语。只有我父亲的父亲

以及我爷爷的爷爷在远处回应

那些花儿

她们浅浅地香着。在山野

堪比梨花,或玉兰,每一瓣

都是那么闲静,忘乎所以

像桃花林里那个明艳的女子

每当我与她对望的时刻

总把头低成了一个古典音符

她曾悬挂在春天的枝头

和鸟鸣一样高亢

被那些仰望的眼神,一再抬高

而她是多么谦逊,以俯就的姿态

扑向大地。就为了

等风,等雨,等满目缤纷

也等一个游子,站在遥远的远方

喊一声故乡

于是所有的花儿,整朵整朵地

都对着他绽放

担心

一只站在树上的鸟

从来不会担心

树枝会不会折断

也不会担心伤口渗出

琥珀色的泪

就算把枝头压得再低

也记得在每一个迁徙的黄昏

学会尖叫

因为它相信的不是树枝

而是自己的翅膀

露珠

一朵花开在露珠里

像无数个我

躲进这小小的晶莹

侧身让过五月的花香

镜头被无限放大

我们屏住呼吸

一些细微的动作会引发灾难

泪水滑落,有破碎的声音

晨曦饶过了它们

阳光,有隐忍悲悯之心

还是有风吹过

它们降落的时候花瓣凋落

彼此踏上归途

各自省略了来处

小麦

我是一株生长在乡村的植物

那些青菜、萝卜、水稻和玉米

都是我的左邻右舍

那些青蛙、蝈蝈、知了和萤火虫

都是我从小到大的玩伴

曾经不只一对情侣

还在我的地里谈恋爱

一群赤足的男女,把我

安放在一片水田。没日没夜

给我施肥、除草、浇水

我在黑夜里发芽,在阳光下吐穗

在几阵风和雨后,渐渐成熟

过些日子,那些乡民

就要把我收割,放进他们早就

准备好的粮仓,或将我碾碎

做成馒头、饺子、和面条

他们小心翼翼将我储藏

留下我精华的部分,来年

还把我种在田里

枯树之上

几片叶子佝偻着

在暮秋的夜里,倾听

风声、雨声、初雪的脚步声

天空多么辽阔

一群倦鸟轻易就放开了嗓子

就能使一些词语集体失言

无意的一次抬头

竟然挣脱了身上厚重的依附

获得了最后的自由

那么轻

那么如释重负

云栖湿地谣

□ 肖景文

红树林收藏着天地的私语

潮涨潮落间 谱写生命的韵律

云朵如棉絮堆积天际

把湛蓝的画布 染成温柔的梦境

灰鹤在水中嬉戏

倒影与水波缠绵共舞

每一次振翅 都扬起细碎的诗行

我愿化作一朵粉云

穿梭在红树林的怀抱

听潮声呢喃 伴鸥鹭翱翔

将平凡的日子 酿成醉人的酒浆

在这片湿润的土地上

镌刻永恒的诗行

让每一缕风 都带着咸鲜的渔乡梦

在时光里 静静流淌

县城烟火与时代记忆

——王姹小说集《噼里啪啦》读札

□ 林森

作为作家的王姹,有两个身份,一个是小说集《噼里啪啦》之前,她是散文作者;一个是以小说集《噼里啪啦》确立下来的小说作者的身份。在真正开始小说创作之前,王姹发表了大量散文作品,出版了多部散文专著,她的散文几乎都指向她所生活的那个地方——定安。定安是海南岛中部偏东北的一座县城,那里有近乎凝固的日常生活。在小说创作之前,王姹几乎是以一种个人的使命感,在为自己的故乡定安立传。

当王姹重新出发,渴望跨过此前的“非虚构”式写作,进入更加自由的“虚构”写作的时候,她面临的第一个问题反而不是虚构所带来的“自由”,而是被隐藏在“虚构”这个面具之下,那种过往记忆、昔日情感的真实。王姹在开启小说写作的时候,此前的文史收集整理、散文创作所面对的那个真实的“定安”,便不能以其本名出现了,它被作为小说家的王姹,悄悄换了一个名字,“白芒古镇”,听来便有一种古朴、缓慢、温婉的感觉——这种感觉,也不断渗入了王姹小说集《噼里啪啦》的文字肌理之间。

这部小说集由《苦楝巷》《露天舞厅》《红旗茶店》《离贰塔》《噼里啪啦》五个中篇组成,每一个都对应着一个地点:《苦楝巷》中的主人公走不出的小巷,《露天舞厅》中的华尔兹歌舞厅,《红旗茶店》中跨越百年的老茶店,《离贰塔》中那座阴气森森的塔,《噼里啪啦》中的江南爆竹厂,这些“小说地标”一样的地方,把小说人物框定其中,在里头进行着他们悲欢离合的生活。

小说集《噼里啪啦》里的五个中篇小说,在某种意义上,是近年特别流行的关于县城的书写。县城写作一直在中国的小说创作中极为特殊,它既非城市,也非乡村,而是处于过渡地带,过渡地带的特殊性、混杂性、交融性,也让其变化更具有文学表达的张力。近年来,关于县城书写的很重要的作品,便是作家张楚的长篇小说《云落》,他呈现了县城女人丰沛的内心、跌宕的命运,也呈现了北方县城的沧桑巨变。相对应,王姹的《噼里啪啦》则写的是南方海岛上的小县城,写的是小县城近乎凝固的生活环境中,那些貌似波澜不惊的生活表象下的惊涛骇浪。《苦楝巷》中,年迈的老苏,在身子随着节气变化而不断衰老的过程中,仍然希望从年轻的女子身上,感受生活的希望和别样,其底色既温暖又悲凉。《露天舞厅》里,一个在县城开舞厅的年轻女子,注定会活在别人的风言风语中,时代的每一次变化,都在其身上投下阴影,她不断改变着舞步,试图跟上时代的变迁。《红旗茶店》里,几代人,一个超过百年的茶店,有人死守故乡,有人远赴海外,有清末掌故,也有当下的流行,春夏秋冬的季节变化里,蕴藏着生命的传承与时代的浪涛。《离贰塔》中,一座神秘的古塔,一件离奇的失踪案,通过不同人不同语气的讲述,呈现了生活的多义性,县城生活的暗面深蕴其中。《噼里啪啦》中,以一响又一响的鞭炮轰炸声,走向最后的那响“哑炮”,一座鞭炮厂在1990年代的商品大潮中的起伏兴衰,便在其中,亲历了工厂变化的人的命运,也随之起伏。这五部小说,虽然人物没有交叉,故事之间没有联系,但共享了一个“白芒古镇”的故事背景,也就从不同侧面,组合成了一首浑厚的县城交响曲,我们甚至也可以把这部小说集当作一部长篇小说来看,这部长篇小说的主人公,并非露在表面上那一个个让人心酸、心疼的人物,而是隐藏在背后的——县城。

县城叙事,是王姹这部小说集的最大主题。或许王姹本人并非有意把目光聚焦在县城上面,但因为她最为熟悉的生活都来自县城,所以一旦动笔,所有的县城人物、县城往事奔涌而来——有时甚至赶来的人太多了,她有点手忙脚乱,却又不舍得略掉任何一个人,尽量把他们的命运一一记录下来。这种感觉在《红旗茶店》里尤其明显。

“虚构”作为一种方法,反而激活了王姹的所有县城生活记忆,反而让你读来,感觉到了别样的真实。如果说,此前王姹以非虚构的方式,写下了县城的骨肉,现在,她则以虚构的方式,写下县城的心灵和情感。这两者,都是真实的。王姹并没有追求“大”,而是把目光专注在人的一言一行上,专注在人的“小”上,反而在不经意的叙述中,通过人物本身的命运,折射出了时代的广阔图景。

归 程(组诗)

□ 庞清明

归程

仙鹤远遁,归程或将终老

道路中央我两眼迷茫

浩渺的星辰与后来居的孤灯

我是否再次背转身

慵懒的冬阳若过期煎饼

回南天最后的潮湿

依附走廊的四壁

剥落的旧事愈益醒目

木鱼一尊,无感骨质的蜕化

强制抽离的神经纤维

寂寥的舞台,凌乱的道具

跑龙套的酒糟鼻将塌陷的皮球

顶来荡去。飞旋碧空的信鸽

继续牵挂遗弃的命运

虚辞

简牍,卷轴,经折,册页

陈设井然的图书馆

经典的序列咏诵着神袛

旧时代的风向标,一阙春梦

当互联网的空间渐次打开

黄昏的镜像相继破碎

手指划痕替代了刀笔的碑铭

取消精神的慢嚼细咽

坚韧的脊梁,前倾的头颅

或将缩减为虚辞,式微于速朽

琥珀的标本,风化的木乃伊

供后来者拷贝,论证——

静默

静默如处子:内敛、透明

托付季候的切换与枯树的轮回

温润的风难撼犀鸟的冠

流连做俯卧撑的指数

耐心是唯一的顾盼与政策红利

屈身凹面,岂可将自己

安置万物之上

众目睽睽之下

谜题就在眼前,一粒芝麻

轻易洞开,鸡毛掸作抵押

撩拨醉八仙的眼皮

隐忍的维苏威头悬一根

节外生枝的引信

墨客的逍遥派,并不拘泥

象牙塔的独尊,庙堂的撒野

不以蛛丝织锦,余毒后世

行经水穷处,自有一番云蒸霞蔚

上学路(绝句小说)

□ 朱兴泽

烈日炎炎,白云点缀着蓝天。

他挑着重担一步一步前行,山岭路陡长蜿蜒,汗水湿透衣衫。

中学校门前,他撩袖擦汗。

下课铃清脆响彻校园,学生像出笼的鸟儿飞向外面。

“爷爷,你又找兴华?”

少年顺着同学的呼喊,看到他那一身补丁格外刺眼。

他拿出大塑料包给儿子:“这是米粮,还有你娘煮的鸡蛋。”

“爸,你别送了,我可以周末回家捎带。”他害怕同学嘲笑,撒着心虚的谎言。

儿子的尴尬,他了然,匆匆走向市场边卖菜摆摊。

儿子考上大学,他破例杀猪摆村宴。不料,儿子半夜才回到家园。

“你去哪贪玩?”五个鲜红的指印生气地落在儿子的脸。

儿子脚上的血泡一串串,他一瘸一拐,泪流满面:“爸,这条上学的路,你总让我乘车,邻居们说你步行走了几十年。”

父担春山

□ 陆云帅

春山空濛,雨丝斜织成帘。

13岁的父亲,遭遇了失怙之痛,还是个半大孩子的他,早早地和多病的祖母一起扛起了养家的重担。岁月赐缘,1961年的冬至,下半夜,下着毛毛细雨,寒气料峭,我与父亲的生命轨迹正式交汇。

我长到3岁时,祖母去世,接着母亲生我二弟,隔两年又生三弟,再后来是和我们同锅吃饭的婶娘生下三个堂弟妹。我婶娘一边手断残三根手指,算半个劳力。叔父在公路道班工作,微薄工资只够塞牙缝。家中只有我父亲和母亲参加劳动,工分少,口粮少,年年还“超支”,欠集体的债。伯父去世后,丢下双目失明的伯母,伯母无儿无女,我家义无反顾地挑起赡养她的责任。一个大家庭,家徒四壁,艰难异常,但父亲穷不失志,坚信读书能够改变命运,以“万般皆下品,惟有读书高”为信条,天大的困难,他都不放弃送子上学读书的决心。

伐薪烧炭,是走在悬崖边的高危职业,去路易,回路难,是山里人不得已而为之的活路。苦和累,没话说,难的是那时封山了,村周边的山不能砍柴。能砍柴的,自然是偏远陡峭的悬崖陡坡,还有生产队管不到的山岭。离我家六七里地远,有个叫“丹暖”的弄场,四面环山,东西两峰兀自拔高,像一对隔空对峙的犬牙,东峰一处大崖壁,阴雨天,风鸣空谷,溜滑如镜,还摔死过人。这个好吓人的“丹暖”,反倒变成了我父亲取薪烧炭的“福地”。刚开始,父亲去那里砍柴取薪,碰上街日,就挑到十多里外的地苏街去卖,后来他发现柴火重而难挑,卖价也不好,而木炭价格比柴火高四五倍,挑去街卖又方便许多,于是试着砍柴烧木炭卖,一试效果果然不错。那些年,父亲进山之前,都要预先置办上半袋玉米粉、半箩筐红薯,自己一个人用扁担挑上,一头扎进深山里半月之久,回来后,又蚂蚁搬家地赶地苏或县城的街。好在父亲挑的柴干爽易燃,烧的炭熟透不碎,在整个地苏街上早就有口皆碑了,加上好多人知道父亲挣钱是送孩子读书,常常不问价钱,二话不说就叫父亲往他们家送……记忆里,我们只有在农忙季节,或是像春节这般重大节日,才能见到父亲的身影。

我每每看着父亲进山和出山,心中酸甜苦辣咸一阵阵翻滚,无法用语言形容。父亲进山时,我倚门相送,那时还不懂得“生死两茫茫”的意思,只是觉得父亲一走,家中空得慌,想那山险陡,想那林中幽暗惊悚,一种挥之不去的担忧、愁绪终日萦绕于心,挥之不去。每当父亲从山中归来,我们先是兴奋,既而是心酸和不堪——只见从山中伐薪烧炭日久的父亲,此刻一身褴褛,十指黝黑,污发苍苍,像个叫花子,远远就闻到他身上浓浓的酸味、咸味……

我读到高中,正是长身体的时候,常常吃不饱饭,每天都饿得前胸贴后背。车马慢,幸福来得更慢的那两年,周末特别让我惦记,因为每到周末,父亲会在卖掉柴火或木炭后,来学校看我。父亲来时,除了带来红薯、芋头什么的,还带来卖柴炭挣来的皱巴巴的几张毛票,父亲给钱给物并简单叮嘱几句后,便斜扛扁担匆匆而去。

改革开放后,家里的日子渐渐好过起来,但他仍然留在大山里生活。他不再砍柴烧炭,而是搞起小编织,搞搞养殖什么的,挣钱供我的两个弟弟读书,直到他们毕业,有了工作。父亲说,他有编织技艺,山里乡亲们离不开他,他得把这手艺传给年轻人,让他们学了手艺,有饭吃。所以后来,村里人评价父亲有着一副热心肠:有一年冬天,村里一韦姓人家的房子倒塌了。他懂得制瓦,整整一个冬天都在帮他们制瓦,分文不取,还一顿饭都不肯吃。五保户蓝奶奶家的用水,也是父亲挑,一直挑到她去世。村里有什么纠纷,大家都爱找父亲调解,因为他总能秉公处理,让双方都心服口服。

他70岁时,老胃病发作,身体有些挺不住了,才和母亲一起搬来县城。在他住进我家的最后这13年,我常常看见他坐在阳台上,抚着他从老家带来的那根油光发亮的扁担,望着远山发呆。我知道,父亲又沉入回忆,一个人在过往的岁月里行走。

那些花儿(组诗)

□ 游 海

喊山

把山放空

与云层依次接壤

然后沿高低挨个,喊

它们的小名

群山不语。只有我父亲的父亲

以及我爷爷的爷爷在远处回应

那些花儿

她们浅浅地香着。在山野

堪比梨花,或玉兰,每一瓣

都是那么闲静,忘乎所以

像桃花林里那个明艳的女子

每当我与她对望的时刻

总把头低成了一个古典音符

她曾悬挂在春天的枝头

和鸟鸣一样高亢

被那些仰望的眼神,一再抬高

而她是多么谦逊,以俯就的姿态

扑向大地。就为了

等风,等雨,等满目缤纷

也等一个游子,站在遥远的远方

喊一声故乡

于是所有的花儿,整朵整朵地

都对着他绽放

担心

一只站在树上的鸟

从来不会担心

树枝会不会折断

也不会担心伤口渗出

琥珀色的泪

就算把枝头压得再低

也记得在每一个迁徙的黄昏

学会尖叫

因为它相信的不是树枝

而是自己的翅膀

露珠

一朵花开在露珠里

像无数个我

躲进这小小的晶莹

侧身让过五月的花香

镜头被无限放大

我们屏住呼吸

一些细微的动作会引发灾难

泪水滑落,有破碎的声音

晨曦饶过了它们

阳光,有隐忍悲悯之心

还是有风吹过

它们降落的时候花瓣凋落

彼此踏上归途

各自省略了来处

小麦

我是一株生长在乡村的植物

那些青菜、萝卜、水稻和玉米

都是我的左邻右舍

那些青蛙、蝈蝈、知了和萤火虫

都是我从小到大的玩伴

曾经不只一对情侣

还在我的地里谈恋爱

一群赤足的男女,把我

安放在一片水田。没日没夜

给我施肥、除草、浇水

我在黑夜里发芽,在阳光下吐穗

在几阵风和雨后,渐渐成熟

过些日子,那些乡民

就要把我收割,放进他们早就

准备好的粮仓,或将我碾碎

做成馒头、饺子、和面条

他们小心翼翼将我储藏

留下我精华的部分,来年

还把我种在田里

枯树之上

几片叶子佝偻着

在暮秋的夜里,倾听

风声、雨声、初雪的脚步声

天空多么辽阔

一群倦鸟轻易就放开了嗓子

就能使一些词语集体失言

无意的一次抬头

竟然挣脱了身上厚重的依附

获得了最后的自由

那么轻

那么如释重负

云栖湿地谣

□ 肖景文

红树林收藏着天地的私语

潮涨潮落间 谱写生命的韵律

云朵如棉絮堆积天际

把湛蓝的画布 染成温柔的梦境

灰鹤在水中嬉戏

倒影与水波缠绵共舞

每一次振翅 都扬起细碎的诗行

我愿化作一朵粉云

穿梭在红树林的怀抱

听潮声呢喃 伴鸥鹭翱翔

将平凡的日子 酿成醉人的酒浆

在这片湿润的土地上

镌刻永恒的诗行

让每一缕风 都带着咸鲜的渔乡梦

在时光里 静静流淌

县城烟火与时代记忆

——王姹小说集《噼里啪啦》读札

□ 林森

作为作家的王姹,有两个身份,一个是小说集《噼里啪啦》之前,她是散文作者;一个是以小说集《噼里啪啦》确立下来的小说作者的身份。在真正开始小说创作之前,王姹发表了大量散文作品,出版了多部散文专著,她的散文几乎都指向她所生活的那个地方——定安。定安是海南岛中部偏东北的一座县城,那里有近乎凝固的日常生活。在小说创作之前,王姹几乎是以一种个人的使命感,在为自己的故乡定安立传。

当王姹重新出发,渴望跨过此前的“非虚构”式写作,进入更加自由的“虚构”写作的时候,她面临的第一个问题反而不是虚构所带来的“自由”,而是被隐藏在“虚构”这个面具之下,那种过往记忆、昔日情感的真实。王姹在开启小说写作的时候,此前的文史收集整理、散文创作所面对的那个真实的“定安”,便不能以其本名出现了,它被作为小说家的王姹,悄悄换了一个名字,“白芒古镇”,听来便有一种古朴、缓慢、温婉的感觉——这种感觉,也不断渗入了王姹小说集《噼里啪啦》的文字肌理之间。

这部小说集由《苦楝巷》《露天舞厅》《红旗茶店》《离贰塔》《噼里啪啦》五个中篇组成,每一个都对应着一个地点:《苦楝巷》中的主人公走不出的小巷,《露天舞厅》中的华尔兹歌舞厅,《红旗茶店》中跨越百年的老茶店,《离贰塔》中那座阴气森森的塔,《噼里啪啦》中的江南爆竹厂,这些“小说地标”一样的地方,把小说人物框定其中,在里头进行着他们悲欢离合的生活。

小说集《噼里啪啦》里的五个中篇小说,在某种意义上,是近年特别流行的关于县城的书写。县城写作一直在中国的小说创作中极为特殊,它既非城市,也非乡村,而是处于过渡地带,过渡地带的特殊性、混杂性、交融性,也让其变化更具有文学表达的张力。近年来,关于县城书写的很重要的作品,便是作家张楚的长篇小说《云落》,他呈现了县城女人丰沛的内心、跌宕的命运,也呈现了北方县城的沧桑巨变。相对应,王姹的《噼里啪啦》则写的是南方海岛上的小县城,写的是小县城近乎凝固的生活环境中,那些貌似波澜不惊的生活表象下的惊涛骇浪。《苦楝巷》中,年迈的老苏,在身子随着节气变化而不断衰老的过程中,仍然希望从年轻的女子身上,感受生活的希望和别样,其底色既温暖又悲凉。《露天舞厅》里,一个在县城开舞厅的年轻女子,注定会活在别人的风言风语中,时代的每一次变化,都在其身上投下阴影,她不断改变着舞步,试图跟上时代的变迁。《红旗茶店》里,几代人,一个超过百年的茶店,有人死守故乡,有人远赴海外,有清末掌故,也有当下的流行,春夏秋冬的季节变化里,蕴藏着生命的传承与时代的浪涛。《离贰塔》中,一座神秘的古塔,一件离奇的失踪案,通过不同人不同语气的讲述,呈现了生活的多义性,县城生活的暗面深蕴其中。《噼里啪啦》中,以一响又一响的鞭炮轰炸声,走向最后的那响“哑炮”,一座鞭炮厂在1990年代的商品大潮中的起伏兴衰,便在其中,亲历了工厂变化的人的命运,也随之起伏。这五部小说,虽然人物没有交叉,故事之间没有联系,但共享了一个“白芒古镇”的故事背景,也就从不同侧面,组合成了一首浑厚的县城交响曲,我们甚至也可以把这部小说集当作一部长篇小说来看,这部长篇小说的主人公,并非露在表面上那一个个让人心酸、心疼的人物,而是隐藏在背后的——县城。

县城叙事,是王姹这部小说集的最大主题。或许王姹本人并非有意把目光聚焦在县城上面,但因为她最为熟悉的生活都来自县城,所以一旦动笔,所有的县城人物、县城往事奔涌而来——有时甚至赶来的人太多了,她有点手忙脚乱,却又不舍得略掉任何一个人,尽量把他们的命运一一记录下来。这种感觉在《红旗茶店》里尤其明显。

“虚构”作为一种方法,反而激活了王姹的所有县城生活记忆,反而让你读来,感觉到了别样的真实。如果说,此前王姹以非虚构的方式,写下了县城的骨肉,现在,她则以虚构的方式,写下县城的心灵和情感。这两者,都是真实的。王姹并没有追求“大”,而是把目光专注在人的一言一行上,专注在人的“小”上,反而在不经意的叙述中,通过人物本身的命运,折射出了时代的广阔图景。

归 程(组诗)

□ 庞清明

归程

仙鹤远遁,归程或将终老

道路中央我两眼迷茫

浩渺的星辰与后来居的孤灯

我是否再次背转身

慵懒的冬阳若过期煎饼

回南天最后的潮湿

依附走廊的四壁

剥落的旧事愈益醒目

木鱼一尊,无感骨质的蜕化

强制抽离的神经纤维

寂寥的舞台,凌乱的道具

跑龙套的酒糟鼻将塌陷的皮球

顶来荡去。飞旋碧空的信鸽

继续牵挂遗弃的命运

虚辞

简牍,卷轴,经折,册页

陈设井然的图书馆

经典的序列咏诵着神袛

旧时代的风向标,一阙春梦

当互联网的空间渐次打开

黄昏的镜像相继破碎

手指划痕替代了刀笔的碑铭

取消精神的慢嚼细咽

坚韧的脊梁,前倾的头颅

或将缩减为虚辞,式微于速朽

琥珀的标本,风化的木乃伊

供后来者拷贝,论证——

静默

静默如处子:内敛、透明

托付季候的切换与枯树的轮回

温润的风难撼犀鸟的冠

流连做俯卧撑的指数

耐心是唯一的顾盼与政策红利

屈身凹面,岂可将自己

安置万物之上

众目睽睽之下

谜题就在眼前,一粒芝麻

轻易洞开,鸡毛掸作抵押

撩拨醉八仙的眼皮

隐忍的维苏威头悬一根

节外生枝的引信

墨客的逍遥派,并不拘泥

象牙塔的独尊,庙堂的撒野

不以蛛丝织锦,余毒后世

行经水穷处,自有一番云蒸霞蔚

上学路(绝句小说)

□ 朱兴泽

烈日炎炎,白云点缀着蓝天。

他挑着重担一步一步前行,山岭路陡长蜿蜒,汗水湿透衣衫。

中学校门前,他撩袖擦汗。

下课铃清脆响彻校园,学生像出笼的鸟儿飞向外面。

“爷爷,你又找兴华?”

少年顺着同学的呼喊,看到他那一身补丁格外刺眼。

他拿出大塑料包给儿子:“这是米粮,还有你娘煮的鸡蛋。”

“爸,你别送了,我可以周末回家捎带。”他害怕同学嘲笑,撒着心虚的谎言。

儿子的尴尬,他了然,匆匆走向市场边卖菜摆摊。

儿子考上大学,他破例杀猪摆村宴。不料,儿子半夜才回到家园。

“你去哪贪玩?”五个鲜红的指印生气地落在儿子的脸。

儿子脚上的血泡一串串,他一瘸一拐,泪流满面:“爸,这条上学的路,你总让我乘车,邻居们说你步行走了几十年。”

-我已经到底线啦-

暂时没有评论