跨越山海扎根大山,

只为播下教育的种子。

在珠海一中副校长于红仁

与老师们的三年帮扶下,

遵义一所山区学校

从全县高中“兜底薄弱校”,

蜕变为高质量有特色的县城高中,

成功实现“逆风翻盘”!

“您是黑暗中的灯塔,指引我们向前……感谢您愿意帮助我们,我们也一定不会辜负您的期望,努力考上大学!”

“我们不会忘记在一千多个日夜里,您为学校作出的贡献……”

七月末,珠海夏天的热风裹挟着烈日与阵雨吹来,刚结束三年教育帮扶归来的珠海市第一中学副校长于红仁坐在书桌前,一封一封翻阅帮扶学校学生们送来的一百多封来信,眼角禁不住泛起热泪。

三年前的夏天,他带着“组团式”帮扶组从珠海出发,跨越山海1300公里,来到遵义务川自治县第二高级中学担任学校校长,开启了为期三年的教育帮扶历程……三载光阴一晃而过,珠海播下的教育种子已在这所山区校园里深深扎根、枝叶成荫。

破局:“必须对孩子们的未来负责”

回溯至2022年6月,出发去务川二中前的于红仁大致了解到,学校在一个镇上,各方面都在不断提升中,他和帮扶组的老师们带着一腔“大干一场”的热血启程。

但真正踏进校门的那一刻,于红仁却“懵”在原地——务川二中居无定所、借址办学,眼前的校园是上世纪70年代建起来的乡镇中学,仅有一栋行政楼、一栋教学楼和两栋宿舍楼。校园没有实验室和图书馆,师资力量和生源基础薄弱;留守学生占比高达46%,2022年本科上线率仅29.71%,是典型的全县高中“兜底薄弱校”。

那天于红仁坐在操场边陷入了沉思:“这次帮扶相当于珠海一中团队接管这所学校,这样深陷谷底的学校该如何帮扶,能帮扶成什么样子?”

看着当地老师和同学一双双渴盼的眼睛,于红仁短暂茫然过后,立即着手和师生深入交流了解情况,并暗下决心,马上住进学校。“山区老师学生需要我们,办学不能等,高中三年是孩子们改变命运的关键期,我们必须对他们的未来负责。”

彼时,于红仁比任何时候都笃定:落后偏远、狭小破旧的老校区不符合办学标准,不具备发展条件,建设并搬迁至新校区是教育帮扶该校发展的唯一出路。为此,他多方奔走呼吁,撬动每一笔能让山区孩子命运“拐弯”的资金与政策。

“我们看到于校长白头发增多了,他在校园里走得步伐沉重,他肯定遇到了好多难题,但他见到我们总是笑,总是鼓励,从来不把背后的困难告诉我们。”学生的来信让于红仁忍不住落泪,感动于学生们的懂事与细心。

所幸,这些山区学生的未来获得各方深切关注,粤黔两省和珠海遵义两市、务川自治县给予“组团式”帮扶强有力的支持,从政策、智力资源、资金等方面全力投入。2024年9月,总投资2279万元的新校区顺利建成并投入使用。新校区地理位置优越,坐拥现代化教学楼、标准运动场等完善设施,达到普通高中规范标准。

硬件到位,软件更不能落下。帮扶伊始,于红仁就决定将教师队伍建设作为突破口,全力推进管理和教学改革。“好学校是拼搏出来的,用大爱和拼搏奉献为山区学生赢得尊严未来,是珠海教育帮扶人应尽的职责。”于红仁这句话成为珠海帮扶团队三年里坚定不移、攻坚克难的信念。

蜕变:“帮扶的实质是重塑教育生态”

务川二中大门处,悬挂着这样一副对联——“入此门刻苦奋斗,图闲适另寻他处”,字字如刀,先声夺人。

“帮扶不是简单的‘送教案、送试卷’,而是要重塑教育生态。”于红仁带领团队打出精准的“组合拳”:将沿海管理经验与当地实际结合推进管理和教学改革,组织学校98%教师赴珠海培训交流,促成38对名师结对;以“好习惯养成”为支点,开展系列主题德育活动,让育人落在日常,注重学生全面发展。

同时,学校积极借助外部资源,采取“请进来”与“走出去”相结合的办学策略,主动向珠海一中、遵义四中、务川中学等名校取经。帮扶学校的校长、名班主任、名师轮番进山,到务川二中开讲座、上示范课、面对面磨课,先进经验就地转化。

“三年过去,我们已经给当地留下了一支带不走的队伍。”于红仁欣慰地表示,如今本地教师教学能力显著提升,形成“传帮带”长效机制,28%的老师被评为县骨干教师,42%的老师获得市县各级奖励,创学校多年来的最好成绩。

在于红仁眼里,山区学校“再穷也不能穷文化”。2023年9月,在遵义市首届校园吉他弹唱大赛上,务川二中“仡乡之音”吉他社18名学生凭借一曲《我爱你中国》斩获一等奖,这是学校办学史上第一次获此殊荣。

“起初师生都没信心,不敢报名。”于红仁回忆,“我告诉他们,敢上台就是胜利,奖不奖其次。”他清楚,这些留守学生常被贴上“边缘人”的标签,必须给予他们展现舞台,让他们重拾敢想敢做的信心。

不仅如此,他提出把高中三年划分为三段清晰的生涯规划:高一“立梦”,让学生先敢想;高二“逐梦”,帮他们找路径;高三“圆梦”,陪他们冲线。课表上,音乐、美术等艺术专业课程拥有固定节次;开设醒狮、丹石成金、山海傩戏、仡佬彩舞等具有民族文化特色的课程,让传统文化在学生心中生根发芽。

寄语:“走出大山去看看外面的世界”

教育帮扶的初心,其实早在30多年前就已经在于红仁心中悄然萌芽。于红仁出生在河南洛阳农村,1987年读高中时,有几位老师是上海老知青,常常鼓励学生走出农村,到更大的世界闯荡。从那时起,他暗下决心:日后若有能力,一定反哺教育。因此,当东西部协作的教育帮扶项目启动时,他第一时间递交了申请。

来到务川二中,他开设校本课程《透过山海看世界》,把珠海的光景、口岸的灯火,特区敢为人先的故事分享给学生,鼓励他们走出大山,用读书改变命运,真正掌舵自己的人生。

这门课程给学生们留下了深刻的印象,有学生在信里恳切写道:“您给了我们新的方向,也许前路曲折,但我们不会退缩。”

于红仁意识到,家访实则是把山路走成心路,让“理解”先于“教育”发生。

为了看清楚孩子们脚下的路,于红仁第一次家访就选了大山深处最远、最险的那户。他和老师们从镇上出发开了一小时盘山公路,单行道紧贴着悬崖。到达学生家后推门进去,他们才更真切了解到学生的家庭状况——“这位女同学家里还有两个妹妹,父亲在外打工,母亲不会说话,家里非常困难,看到我们大老远过来都特别感动。”

三年里,于红仁带着帮扶团队帮助务川二中搭建在线教研平台,把珠海的优质课堂搬进山里;通过教师队伍建设,实现了从“外部输血”到“自我造血”的蜕变,留下了一支扎根务川的教育生力军……一所现代化高质量有特色的县城高中正逐步开花结果。

数字见证了这些改变:学校首次夺得遵义市高考教育质量进步奖,连续两年获县教育发展先进单位;本科上线率从2022年的29.71%跃升至2025年的65%,三年净增35%以上;2025年物理方向本科上线率77.3%,达到省三类示范高中标准;珠海实验班(物理)本科上线率达100%。

“同学们,前路虽坎坷,但必须紧盯目标心向远方坚定向前。无论它多么遥远,请记住你们身上那股从贵州大山里锤炼出来的韧劲,它足以支撑你们跨越万水千山。”这段于红仁给务川二中学生做告别演讲时说的话,让台下相伴三年的师生听得泪湿眼眶。

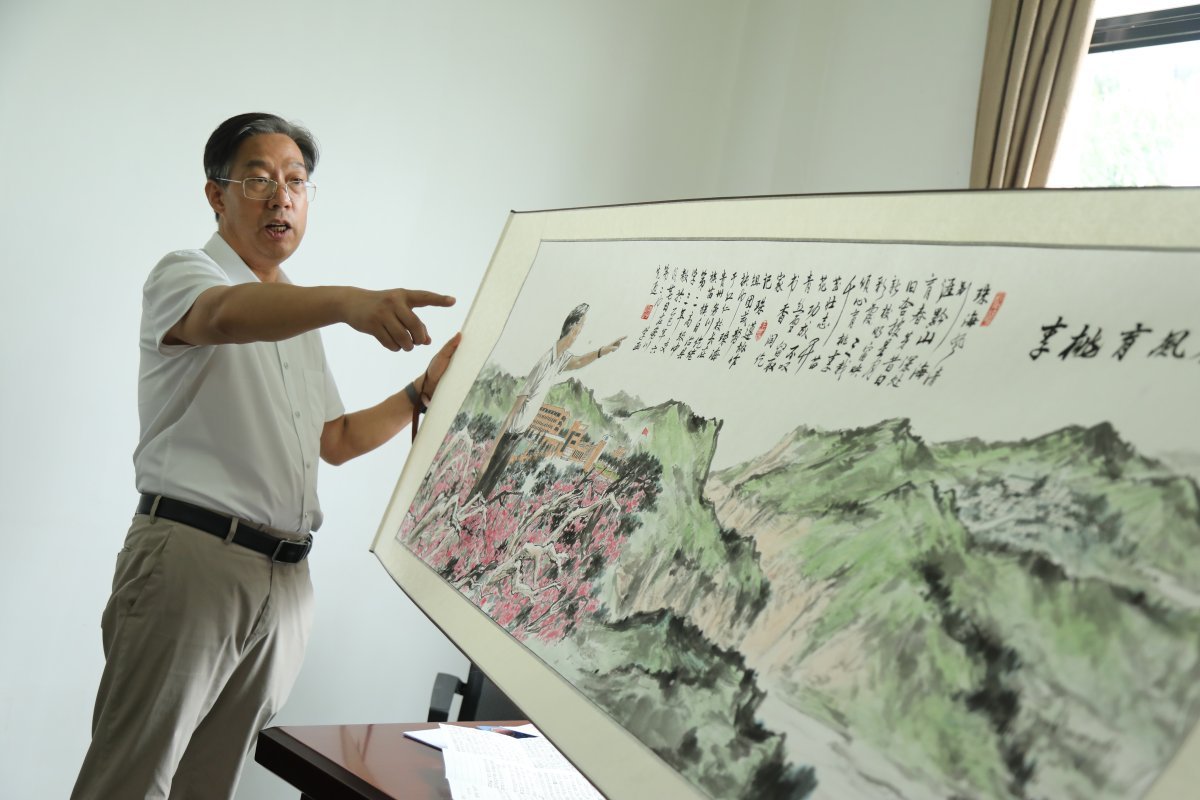

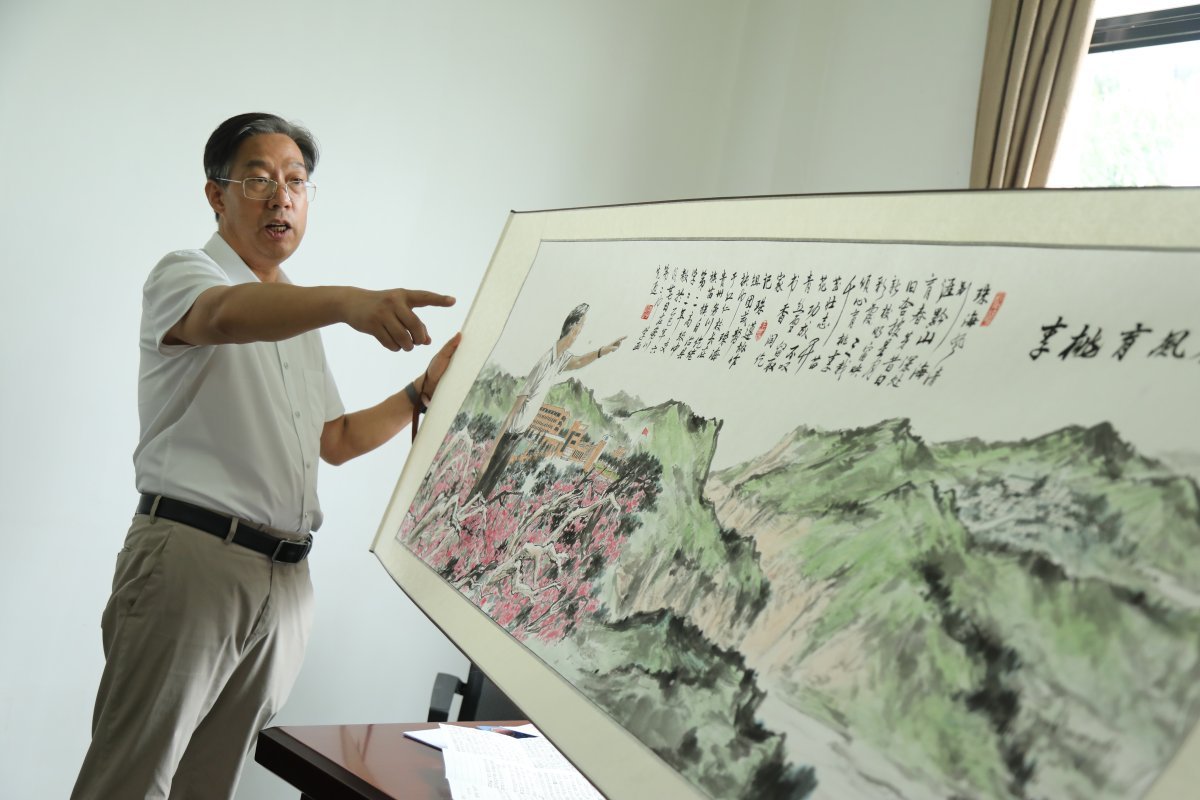

在务川二中的最后一天,于红仁收到一份沉甸甸的离别礼——一幅以他为原型创作的画卷《山海春风育桃李》,学校美术老师将斑驳的老校区与雅致的新校区同置一帧,两者遥相对望,象征着学校命运的转折。于红仁站在花团锦簇间,抬手指向山的另一边,鬓边银丝被风撩起。画面留白处有一行小诗:“功成不叹青丝雪,留取书香润仡家”——这是于红仁三年付出的最好注解。

跨越山海扎根大山,

只为播下教育的种子。

在珠海一中副校长于红仁

与老师们的三年帮扶下,

遵义一所山区学校

从全县高中“兜底薄弱校”,

蜕变为高质量有特色的县城高中,

成功实现“逆风翻盘”!

“您是黑暗中的灯塔,指引我们向前……感谢您愿意帮助我们,我们也一定不会辜负您的期望,努力考上大学!”

“我们不会忘记在一千多个日夜里,您为学校作出的贡献……”

七月末,珠海夏天的热风裹挟着烈日与阵雨吹来,刚结束三年教育帮扶归来的珠海市第一中学副校长于红仁坐在书桌前,一封一封翻阅帮扶学校学生们送来的一百多封来信,眼角禁不住泛起热泪。

三年前的夏天,他带着“组团式”帮扶组从珠海出发,跨越山海1300公里,来到遵义务川自治县第二高级中学担任学校校长,开启了为期三年的教育帮扶历程……三载光阴一晃而过,珠海播下的教育种子已在这所山区校园里深深扎根、枝叶成荫。

破局:“必须对孩子们的未来负责”

回溯至2022年6月,出发去务川二中前的于红仁大致了解到,学校在一个镇上,各方面都在不断提升中,他和帮扶组的老师们带着一腔“大干一场”的热血启程。

但真正踏进校门的那一刻,于红仁却“懵”在原地——务川二中居无定所、借址办学,眼前的校园是上世纪70年代建起来的乡镇中学,仅有一栋行政楼、一栋教学楼和两栋宿舍楼。校园没有实验室和图书馆,师资力量和生源基础薄弱;留守学生占比高达46%,2022年本科上线率仅29.71%,是典型的全县高中“兜底薄弱校”。

那天于红仁坐在操场边陷入了沉思:“这次帮扶相当于珠海一中团队接管这所学校,这样深陷谷底的学校该如何帮扶,能帮扶成什么样子?”

看着当地老师和同学一双双渴盼的眼睛,于红仁短暂茫然过后,立即着手和师生深入交流了解情况,并暗下决心,马上住进学校。“山区老师学生需要我们,办学不能等,高中三年是孩子们改变命运的关键期,我们必须对他们的未来负责。”

彼时,于红仁比任何时候都笃定:落后偏远、狭小破旧的老校区不符合办学标准,不具备发展条件,建设并搬迁至新校区是教育帮扶该校发展的唯一出路。为此,他多方奔走呼吁,撬动每一笔能让山区孩子命运“拐弯”的资金与政策。

“我们看到于校长白头发增多了,他在校园里走得步伐沉重,他肯定遇到了好多难题,但他见到我们总是笑,总是鼓励,从来不把背后的困难告诉我们。”学生的来信让于红仁忍不住落泪,感动于学生们的懂事与细心。

所幸,这些山区学生的未来获得各方深切关注,粤黔两省和珠海遵义两市、务川自治县给予“组团式”帮扶强有力的支持,从政策、智力资源、资金等方面全力投入。2024年9月,总投资2279万元的新校区顺利建成并投入使用。新校区地理位置优越,坐拥现代化教学楼、标准运动场等完善设施,达到普通高中规范标准。

硬件到位,软件更不能落下。帮扶伊始,于红仁就决定将教师队伍建设作为突破口,全力推进管理和教学改革。“好学校是拼搏出来的,用大爱和拼搏奉献为山区学生赢得尊严未来,是珠海教育帮扶人应尽的职责。”于红仁这句话成为珠海帮扶团队三年里坚定不移、攻坚克难的信念。

蜕变:“帮扶的实质是重塑教育生态”

务川二中大门处,悬挂着这样一副对联——“入此门刻苦奋斗,图闲适另寻他处”,字字如刀,先声夺人。

“帮扶不是简单的‘送教案、送试卷’,而是要重塑教育生态。”于红仁带领团队打出精准的“组合拳”:将沿海管理经验与当地实际结合推进管理和教学改革,组织学校98%教师赴珠海培训交流,促成38对名师结对;以“好习惯养成”为支点,开展系列主题德育活动,让育人落在日常,注重学生全面发展。

同时,学校积极借助外部资源,采取“请进来”与“走出去”相结合的办学策略,主动向珠海一中、遵义四中、务川中学等名校取经。帮扶学校的校长、名班主任、名师轮番进山,到务川二中开讲座、上示范课、面对面磨课,先进经验就地转化。

“三年过去,我们已经给当地留下了一支带不走的队伍。”于红仁欣慰地表示,如今本地教师教学能力显著提升,形成“传帮带”长效机制,28%的老师被评为县骨干教师,42%的老师获得市县各级奖励,创学校多年来的最好成绩。

在于红仁眼里,山区学校“再穷也不能穷文化”。2023年9月,在遵义市首届校园吉他弹唱大赛上,务川二中“仡乡之音”吉他社18名学生凭借一曲《我爱你中国》斩获一等奖,这是学校办学史上第一次获此殊荣。

“起初师生都没信心,不敢报名。”于红仁回忆,“我告诉他们,敢上台就是胜利,奖不奖其次。”他清楚,这些留守学生常被贴上“边缘人”的标签,必须给予他们展现舞台,让他们重拾敢想敢做的信心。

不仅如此,他提出把高中三年划分为三段清晰的生涯规划:高一“立梦”,让学生先敢想;高二“逐梦”,帮他们找路径;高三“圆梦”,陪他们冲线。课表上,音乐、美术等艺术专业课程拥有固定节次;开设醒狮、丹石成金、山海傩戏、仡佬彩舞等具有民族文化特色的课程,让传统文化在学生心中生根发芽。

寄语:“走出大山去看看外面的世界”

教育帮扶的初心,其实早在30多年前就已经在于红仁心中悄然萌芽。于红仁出生在河南洛阳农村,1987年读高中时,有几位老师是上海老知青,常常鼓励学生走出农村,到更大的世界闯荡。从那时起,他暗下决心:日后若有能力,一定反哺教育。因此,当东西部协作的教育帮扶项目启动时,他第一时间递交了申请。

来到务川二中,他开设校本课程《透过山海看世界》,把珠海的光景、口岸的灯火,特区敢为人先的故事分享给学生,鼓励他们走出大山,用读书改变命运,真正掌舵自己的人生。

这门课程给学生们留下了深刻的印象,有学生在信里恳切写道:“您给了我们新的方向,也许前路曲折,但我们不会退缩。”

于红仁意识到,家访实则是把山路走成心路,让“理解”先于“教育”发生。

为了看清楚孩子们脚下的路,于红仁第一次家访就选了大山深处最远、最险的那户。他和老师们从镇上出发开了一小时盘山公路,单行道紧贴着悬崖。到达学生家后推门进去,他们才更真切了解到学生的家庭状况——“这位女同学家里还有两个妹妹,父亲在外打工,母亲不会说话,家里非常困难,看到我们大老远过来都特别感动。”

三年里,于红仁带着帮扶团队帮助务川二中搭建在线教研平台,把珠海的优质课堂搬进山里;通过教师队伍建设,实现了从“外部输血”到“自我造血”的蜕变,留下了一支扎根务川的教育生力军……一所现代化高质量有特色的县城高中正逐步开花结果。

数字见证了这些改变:学校首次夺得遵义市高考教育质量进步奖,连续两年获县教育发展先进单位;本科上线率从2022年的29.71%跃升至2025年的65%,三年净增35%以上;2025年物理方向本科上线率77.3%,达到省三类示范高中标准;珠海实验班(物理)本科上线率达100%。

“同学们,前路虽坎坷,但必须紧盯目标心向远方坚定向前。无论它多么遥远,请记住你们身上那股从贵州大山里锤炼出来的韧劲,它足以支撑你们跨越万水千山。”这段于红仁给务川二中学生做告别演讲时说的话,让台下相伴三年的师生听得泪湿眼眶。

在务川二中的最后一天,于红仁收到一份沉甸甸的离别礼——一幅以他为原型创作的画卷《山海春风育桃李》,学校美术老师将斑驳的老校区与雅致的新校区同置一帧,两者遥相对望,象征着学校命运的转折。于红仁站在花团锦簇间,抬手指向山的另一边,鬓边银丝被风撩起。画面留白处有一行小诗:“功成不叹青丝雪,留取书香润仡家”——这是于红仁三年付出的最好注解。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论