宋雪梅

2025-09-08 03:53

宋雪梅

2025-09-08 03:53

九月的珠海,暑热未退。来到珠海高新区唐家湾镇上栅村,你会感受到另一种“热”:那是77位青年改名换姓、为国奔赴战场的满腔热血。即便在85年后的今天,依然能灼热心扉。

走进上栅村,青砖灰瓦的易初祠静静矗立。这座始建于清光绪二十一年的卢氏宗祠,如今已成为上栅村史馆,清晰地展呈着这个古村的峥嵘往事。馆内“上栅红色革命史”展板最醒目的位置,“抗日群英谱”熠熠生辉,向世人诉说着上栅儿女用生命书写的抗战传奇。

从1940年5月至1949年,这里曾先后送出77位青年投身游击队,英雄们以化名投身革命——或为守护家国理想隐姓埋名,或为保护至亲骨肉化名作战,更有甚者以新名立誓,将生命永远定格在烽火岁月。他们中许多人未能以真名回归故乡,化名成为革命生涯的永恒象征,亦成为献给这片土地最后的礼物。

如今,该村史馆内“上栅红色革命史”专栏与抗日老英雄罗章有创建的“月珍书屋”交相辉映,吸引着广东老游击战士后代及访客纷至沓来,缅怀先烈,追寻红色足迹,让铁血丹心与革命精神在新时代继续传承。

铁血丹心:

化名伴随着他们革命的一生

从康雍年间的书香袅袅,到抗战时期的烽火铮鸣,上栅村这片土地始终澎湃着家国情怀。1937年卢沟桥事变后仅三个月,上栅人就成立大刀队、救护队,同年11月在南洋庙海域打响抗击日寇第一枪。这个旧称“莲塘境”的古老村落,由此成为珠江三角洲抗日斗争的重要据点。

“名可改,志不移;身可殒,魂不灭。”在村史馆的展板前,这句镌刻在历史深处的誓言依然振聋发聩。曾参与编纂《唐家湾镇志》、上栅村史馆图文,对上栅村的抗日革命史颇为了解的邓国兴告诉记者,上栅村先后送出77位青年参加游击队,参加战斗逾百次,成为彼时中山县(今珠海市域当年均属原中山县辖)参军人数最多的一个乡村,抗日战争期间光荣牺牲的多达28人,也是全县牺牲人数最多的一个乡村。

邓国兴撰写的《卢德耀》《海上游击英雄卢少彬的去向之“谜”》分别收录入《珠海历史名人》《珠海文史》。在上栅村史馆,他一边翻阅史料一边向记者娓娓道来抗日英雄故事。

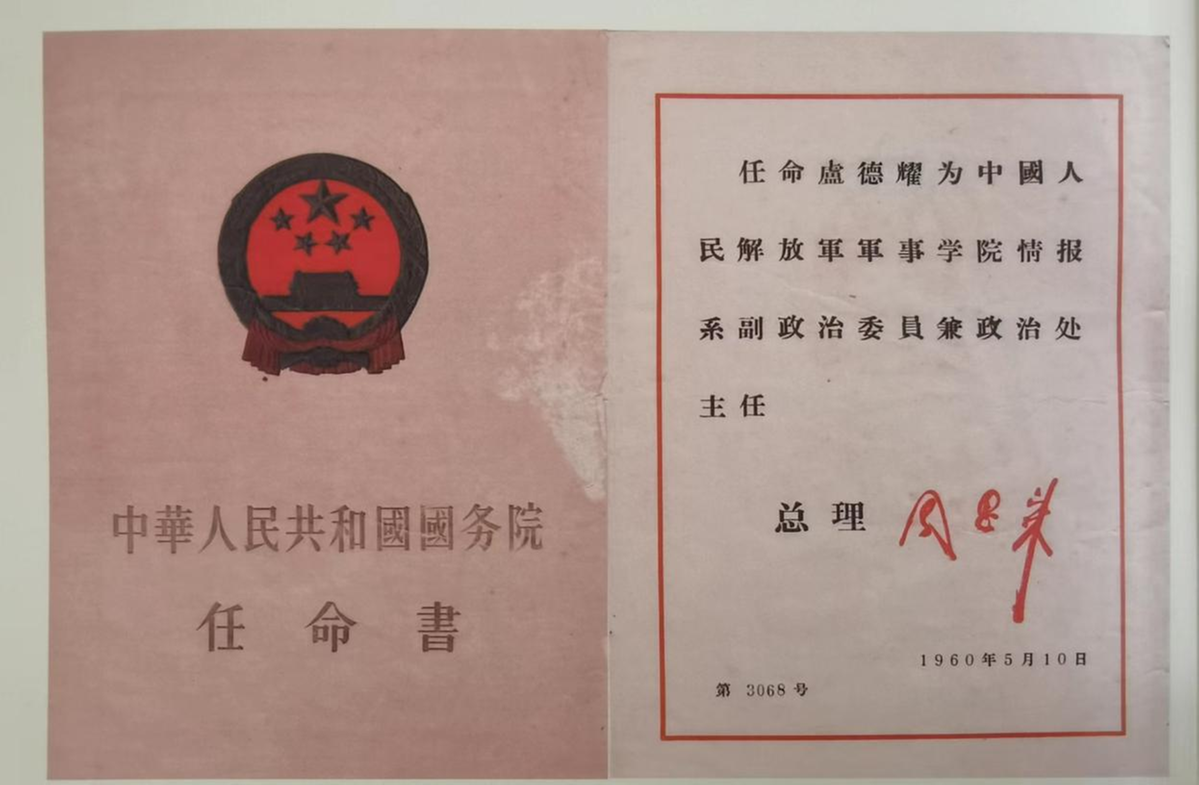

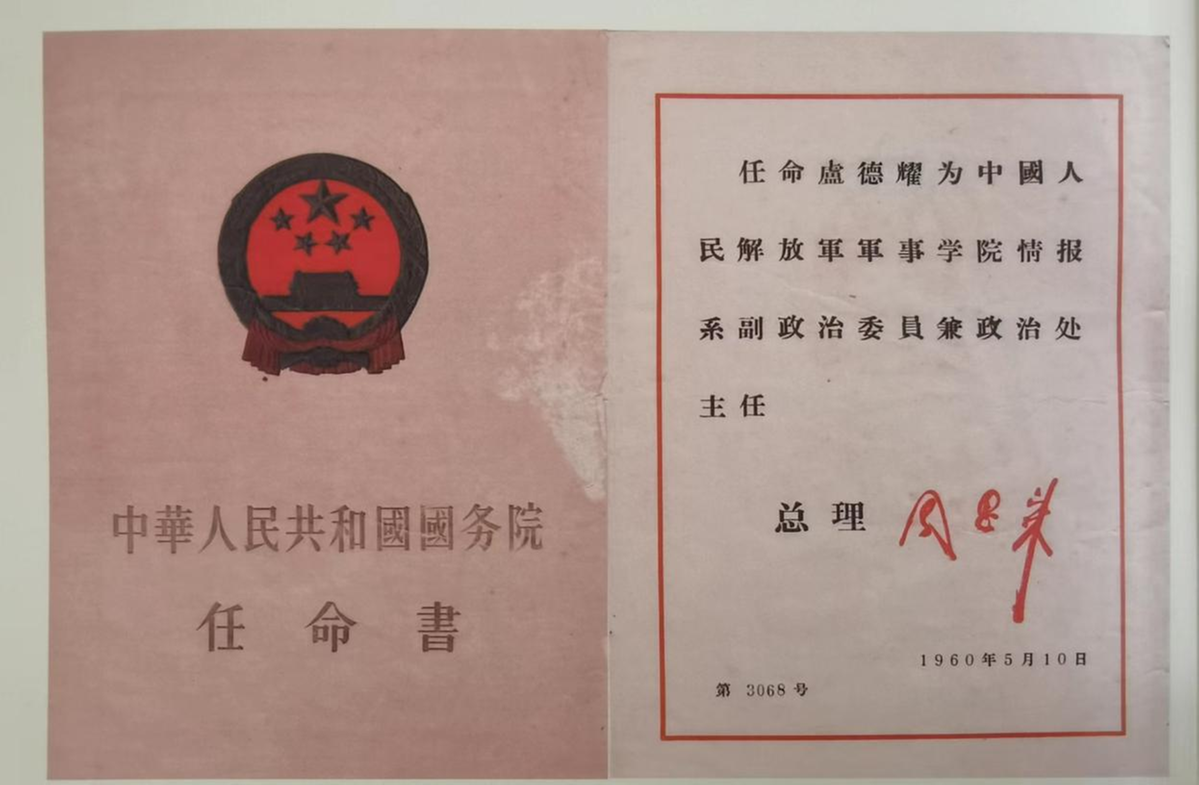

卢德耀三次改名,原名卢阿泉,后改名卢文铎,参加革命后化名“芦子”,转战西海、禺南大地,与日伪军激战。解放后,他曾回村中,但村中老人只知文铎、芦子,不识“卢德耀”。

罗章有被称为“张大哥”,在抗日战争中屡建奇功,曾担任过中山抗日义勇大队副大队长、珠江纵队第一支队长等职务。他带领“张民友部队”在中山抗日战场上打出了赫赫威名,他率队潜入淇澳岛,扫清岛上伪政权和伪自卫队,令日伪军闻风丧胆。

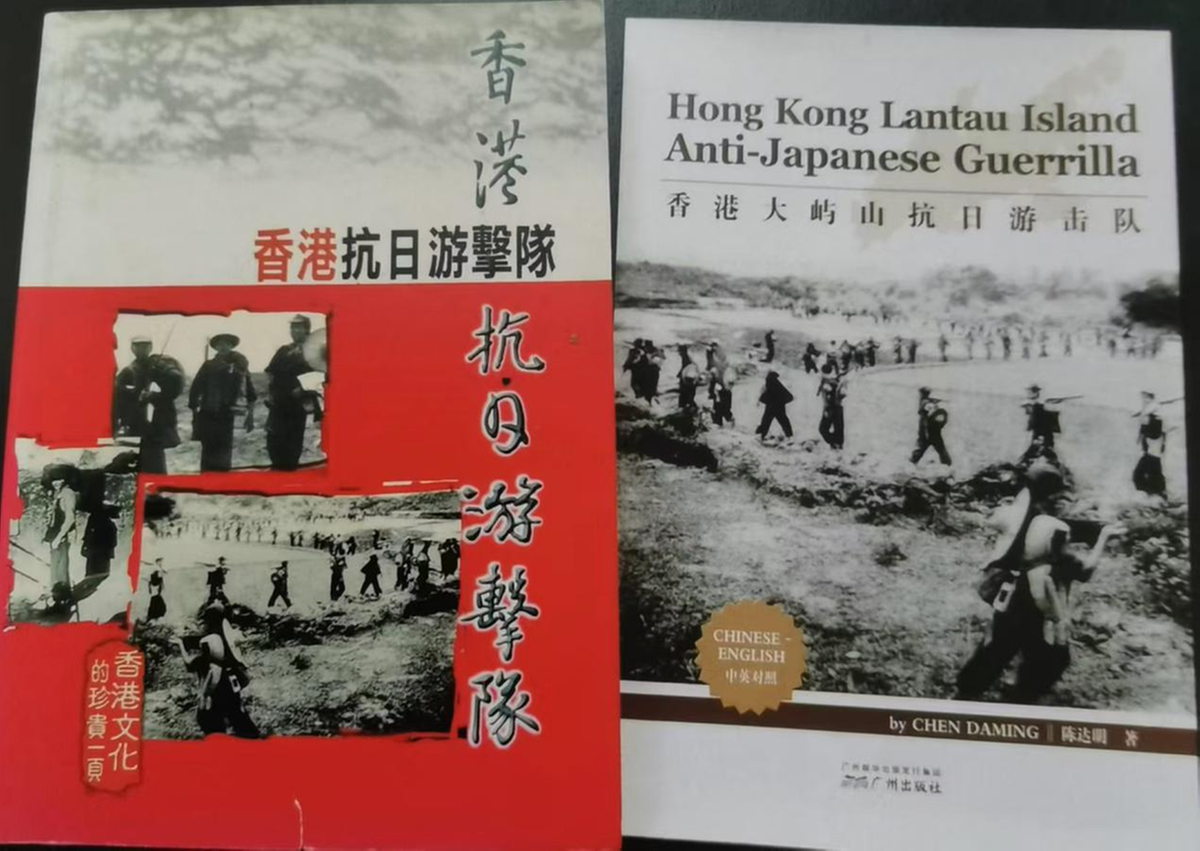

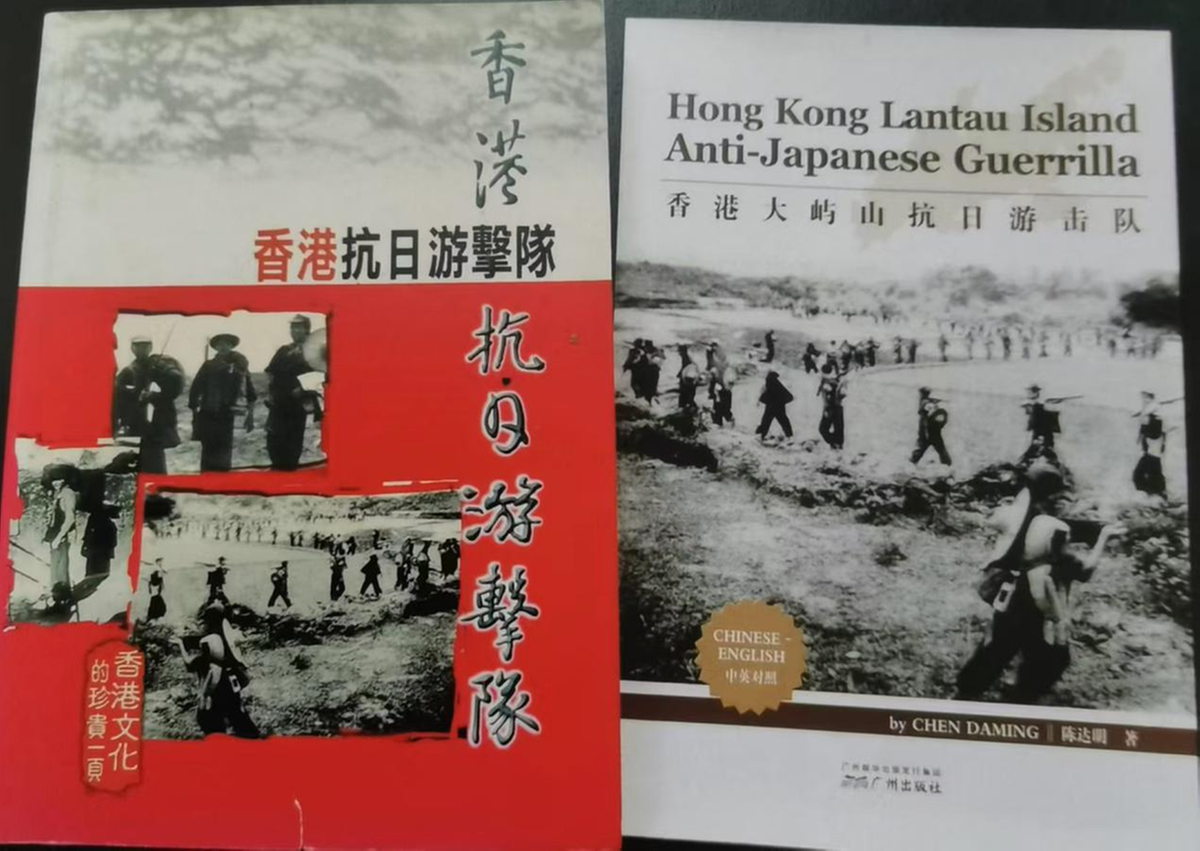

梁瑞琨化名陈达明,从香港大学到东江纵队,这个名字伴随他一生。他先是在香港攻读大学期间组织学生进行抗日救亡运动,后参与创建东江纵队港九独立大队,担任政治委员,指挥港九独立大队在港九敌后开展艰苦卓绝的抗日游击战争。港九独立大队抢救、护送包括何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋等800余名文化名人和爱国民主人士到达后方安全地区,茅盾称之为“抗战以来最伟大的抢救工作”。

“抗日战争时期,化名是一种常态,更是一种必然。这些化名背后,是他们放弃个人身份,全身心奉献给民族解放事业的决心。”邓国兴表示,这些英雄中,许多人从未以真名回到故乡。卢德耀化名“芦子”转战西海,罗章有化身“张大哥”威震中山,梁瑞琨以“陈达明”之名纵横港九。化名,成为他们革命生涯的象征——既为保护亲人免遭迫害,也为表明舍弃小我、成全大我的决心。

“芦子拐走了我个仔!”当年罗章有参加游击队数月未归,焦急的母亲找到化名“芦子”的卢德耀抱怨。直到组织安排罗章有回家探亲,才化解了这场充满家国深情的误会。如今,这些化名已凝固成历史丰碑上的永恒印记,成为英雄们献给这片土地最后的礼物。

智勇双全:

特殊战场上的斗争智慧

“上栅村的抗日斗争不仅充满勇气,更闪耀着智慧的光芒。”邓国兴感叹道。1940年8月,中共上栅党支部书记卢德耀带领9名队员,仅凭一支步枪、两把大刀、一个煤油桶和十多串鞭炮,夜扰驻扎唐家的日军。他们在敌营旁打响步枪,随即在煤油桶里燃放鞭炮,制造出机枪扫射的声势,成功震慑敌军。

情报战线同样精彩。农民出身的毛巧多次获取日军重要行动情报,火速送往五桂山游击队。1942年8月,他及时报送“驻唐家日军暂时撤出”的情报,罗章有立即率队突袭,俘虏伪军20多人,缴获大批物资。次年,又是毛巧提前送达日伪军“六路围攻”计划,使游击队得以调整部署粉碎围攻。敌人再占唐家后,屡次袭击上栅,追捕毛巧,就是找不到他的踪影。毛巧活动灵巧,不住家里,而是常住柴房,敌人来了,他就藏起来,敌人多次来抓捕,他都从容逃脱。

岐关公路是彼时中山县的交通要道,1940年日军沿该路进攻导致中山沦陷。1942年秋,为粉碎日伪“清乡扫荡”,中山抗日游击大队发动群众破坏公路桥梁。罗章有受命潜回上栅,在当地党支部协助下焚毁上栅桥(大碑桥)。大火延烧一昼夜,桥体尽毁,成功迫使日军回撤,迟滞其扫荡行动。

海上游击战更是上栅人的独创。1942年7月,罗章有在村民帮助下建立“海鹰队”,这支海上游击队既解决物资供给,又有力打击海盗。1944年2月,他们奇袭淇澳岛,歼灭作恶多端的伪自卫大队40余人,控制珠江口水域交通航线。

邓国兴感慨道,在上栅村中,现在仍然传颂着上一代人抗日的故事,这些英雄的故事让人热血澎湃、荡气回肠。他们的英雄精神,正在新时代焕发出更璀璨的光芒,照亮前行的道路。

精神传承:

红色基因熔铸新时代发展动力

今日上栅村,蚝壳祠巷依旧,卢公祠犹存,但村容村貌已焕然一新。现代化民居与古祠堂交相辉映,诉说着从抗战胜利到改革开放的时代变迁。

村史馆旁的“月珍书屋”已成为红色文化传承的重要阵地。2024年末,来自广州、佛山、中山、珠海等地的老游击战士后代齐聚于此,捐赠数十册珍贵红色书籍。这座由抗日老英雄罗章有创建的书屋,正继续发扬革命精神,为新时代青年提供宝贵精神财富。

“上栅村应该算是珠海最早参加抗战的村庄之一,也是牺牲人数最多的村庄之一。先有一批早期革命者带动,后来形成全村的革命氛围,这种传承尤为珍贵。”珠海市唐家湾历史文化保护协会秘书长甘晓涛表示。

从大革命时期的农民协会,到抗日战争中的铁流勇士;从隐姓埋名的情报员,到威震珠江的海鹰队——上栅人用鲜血和生命书写了波澜壮阔的抗战史诗。

如今,在上栅村,革命先辈孜孜以求的美好理想正在变成现实,群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。这片英雄的土地正以崭新的姿态,传承着永不褪色的红色记忆,将红色基因转化为发展动力,在乡村振兴新征程上继续砥砺前行。

九月的珠海,暑热未退。来到珠海高新区唐家湾镇上栅村,你会感受到另一种“热”:那是77位青年改名换姓、为国奔赴战场的满腔热血。即便在85年后的今天,依然能灼热心扉。

走进上栅村,青砖灰瓦的易初祠静静矗立。这座始建于清光绪二十一年的卢氏宗祠,如今已成为上栅村史馆,清晰地展呈着这个古村的峥嵘往事。馆内“上栅红色革命史”展板最醒目的位置,“抗日群英谱”熠熠生辉,向世人诉说着上栅儿女用生命书写的抗战传奇。

从1940年5月至1949年,这里曾先后送出77位青年投身游击队,英雄们以化名投身革命——或为守护家国理想隐姓埋名,或为保护至亲骨肉化名作战,更有甚者以新名立誓,将生命永远定格在烽火岁月。他们中许多人未能以真名回归故乡,化名成为革命生涯的永恒象征,亦成为献给这片土地最后的礼物。

如今,该村史馆内“上栅红色革命史”专栏与抗日老英雄罗章有创建的“月珍书屋”交相辉映,吸引着广东老游击战士后代及访客纷至沓来,缅怀先烈,追寻红色足迹,让铁血丹心与革命精神在新时代继续传承。

铁血丹心:

化名伴随着他们革命的一生

从康雍年间的书香袅袅,到抗战时期的烽火铮鸣,上栅村这片土地始终澎湃着家国情怀。1937年卢沟桥事变后仅三个月,上栅人就成立大刀队、救护队,同年11月在南洋庙海域打响抗击日寇第一枪。这个旧称“莲塘境”的古老村落,由此成为珠江三角洲抗日斗争的重要据点。

“名可改,志不移;身可殒,魂不灭。”在村史馆的展板前,这句镌刻在历史深处的誓言依然振聋发聩。曾参与编纂《唐家湾镇志》、上栅村史馆图文,对上栅村的抗日革命史颇为了解的邓国兴告诉记者,上栅村先后送出77位青年参加游击队,参加战斗逾百次,成为彼时中山县(今珠海市域当年均属原中山县辖)参军人数最多的一个乡村,抗日战争期间光荣牺牲的多达28人,也是全县牺牲人数最多的一个乡村。

邓国兴撰写的《卢德耀》《海上游击英雄卢少彬的去向之“谜”》分别收录入《珠海历史名人》《珠海文史》。在上栅村史馆,他一边翻阅史料一边向记者娓娓道来抗日英雄故事。

卢德耀三次改名,原名卢阿泉,后改名卢文铎,参加革命后化名“芦子”,转战西海、禺南大地,与日伪军激战。解放后,他曾回村中,但村中老人只知文铎、芦子,不识“卢德耀”。

罗章有被称为“张大哥”,在抗日战争中屡建奇功,曾担任过中山抗日义勇大队副大队长、珠江纵队第一支队长等职务。他带领“张民友部队”在中山抗日战场上打出了赫赫威名,他率队潜入淇澳岛,扫清岛上伪政权和伪自卫队,令日伪军闻风丧胆。

梁瑞琨化名陈达明,从香港大学到东江纵队,这个名字伴随他一生。他先是在香港攻读大学期间组织学生进行抗日救亡运动,后参与创建东江纵队港九独立大队,担任政治委员,指挥港九独立大队在港九敌后开展艰苦卓绝的抗日游击战争。港九独立大队抢救、护送包括何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋等800余名文化名人和爱国民主人士到达后方安全地区,茅盾称之为“抗战以来最伟大的抢救工作”。

“抗日战争时期,化名是一种常态,更是一种必然。这些化名背后,是他们放弃个人身份,全身心奉献给民族解放事业的决心。”邓国兴表示,这些英雄中,许多人从未以真名回到故乡。卢德耀化名“芦子”转战西海,罗章有化身“张大哥”威震中山,梁瑞琨以“陈达明”之名纵横港九。化名,成为他们革命生涯的象征——既为保护亲人免遭迫害,也为表明舍弃小我、成全大我的决心。

“芦子拐走了我个仔!”当年罗章有参加游击队数月未归,焦急的母亲找到化名“芦子”的卢德耀抱怨。直到组织安排罗章有回家探亲,才化解了这场充满家国深情的误会。如今,这些化名已凝固成历史丰碑上的永恒印记,成为英雄们献给这片土地最后的礼物。

智勇双全:

特殊战场上的斗争智慧

“上栅村的抗日斗争不仅充满勇气,更闪耀着智慧的光芒。”邓国兴感叹道。1940年8月,中共上栅党支部书记卢德耀带领9名队员,仅凭一支步枪、两把大刀、一个煤油桶和十多串鞭炮,夜扰驻扎唐家的日军。他们在敌营旁打响步枪,随即在煤油桶里燃放鞭炮,制造出机枪扫射的声势,成功震慑敌军。

情报战线同样精彩。农民出身的毛巧多次获取日军重要行动情报,火速送往五桂山游击队。1942年8月,他及时报送“驻唐家日军暂时撤出”的情报,罗章有立即率队突袭,俘虏伪军20多人,缴获大批物资。次年,又是毛巧提前送达日伪军“六路围攻”计划,使游击队得以调整部署粉碎围攻。敌人再占唐家后,屡次袭击上栅,追捕毛巧,就是找不到他的踪影。毛巧活动灵巧,不住家里,而是常住柴房,敌人来了,他就藏起来,敌人多次来抓捕,他都从容逃脱。

岐关公路是彼时中山县的交通要道,1940年日军沿该路进攻导致中山沦陷。1942年秋,为粉碎日伪“清乡扫荡”,中山抗日游击大队发动群众破坏公路桥梁。罗章有受命潜回上栅,在当地党支部协助下焚毁上栅桥(大碑桥)。大火延烧一昼夜,桥体尽毁,成功迫使日军回撤,迟滞其扫荡行动。

海上游击战更是上栅人的独创。1942年7月,罗章有在村民帮助下建立“海鹰队”,这支海上游击队既解决物资供给,又有力打击海盗。1944年2月,他们奇袭淇澳岛,歼灭作恶多端的伪自卫大队40余人,控制珠江口水域交通航线。

邓国兴感慨道,在上栅村中,现在仍然传颂着上一代人抗日的故事,这些英雄的故事让人热血澎湃、荡气回肠。他们的英雄精神,正在新时代焕发出更璀璨的光芒,照亮前行的道路。

精神传承:

红色基因熔铸新时代发展动力

今日上栅村,蚝壳祠巷依旧,卢公祠犹存,但村容村貌已焕然一新。现代化民居与古祠堂交相辉映,诉说着从抗战胜利到改革开放的时代变迁。

村史馆旁的“月珍书屋”已成为红色文化传承的重要阵地。2024年末,来自广州、佛山、中山、珠海等地的老游击战士后代齐聚于此,捐赠数十册珍贵红色书籍。这座由抗日老英雄罗章有创建的书屋,正继续发扬革命精神,为新时代青年提供宝贵精神财富。

“上栅村应该算是珠海最早参加抗战的村庄之一,也是牺牲人数最多的村庄之一。先有一批早期革命者带动,后来形成全村的革命氛围,这种传承尤为珍贵。”珠海市唐家湾历史文化保护协会秘书长甘晓涛表示。

从大革命时期的农民协会,到抗日战争中的铁流勇士;从隐姓埋名的情报员,到威震珠江的海鹰队——上栅人用鲜血和生命书写了波澜壮阔的抗战史诗。

如今,在上栅村,革命先辈孜孜以求的美好理想正在变成现实,群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。这片英雄的土地正以崭新的姿态,传承着永不褪色的红色记忆,将红色基因转化为发展动力,在乡村振兴新征程上继续砥砺前行。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论