张帆

2025-09-10 01:15

张帆

2025-09-10 01:15

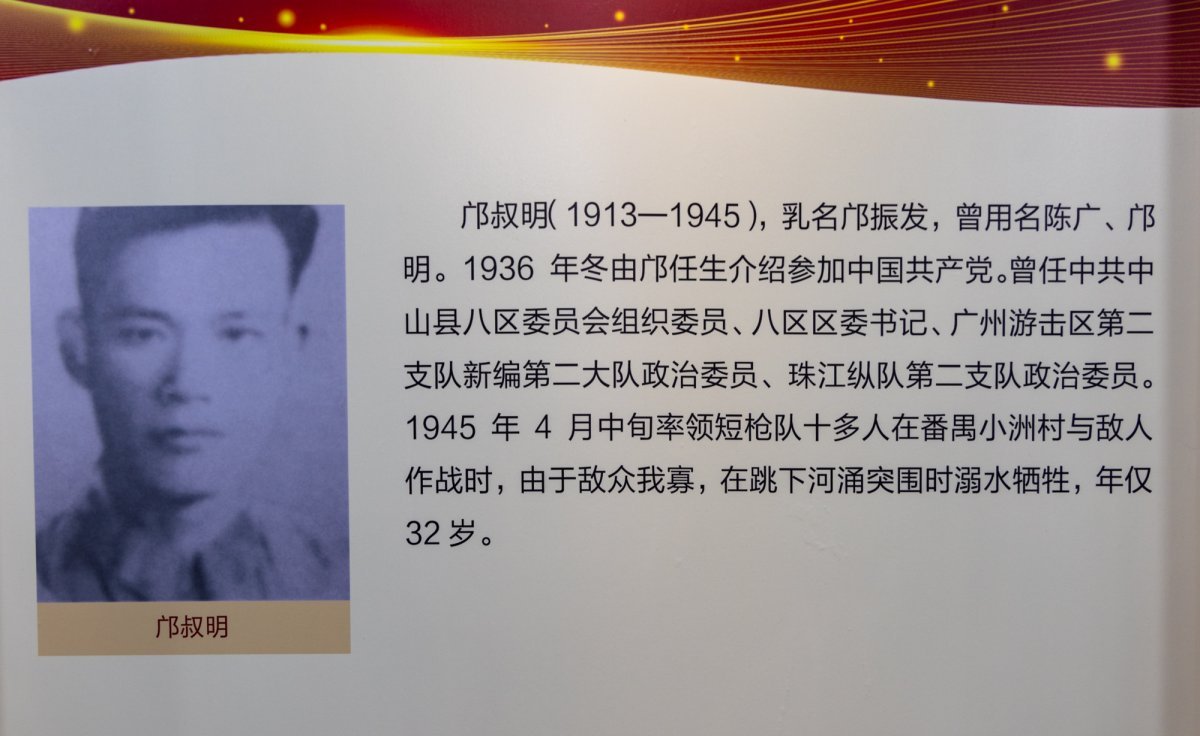

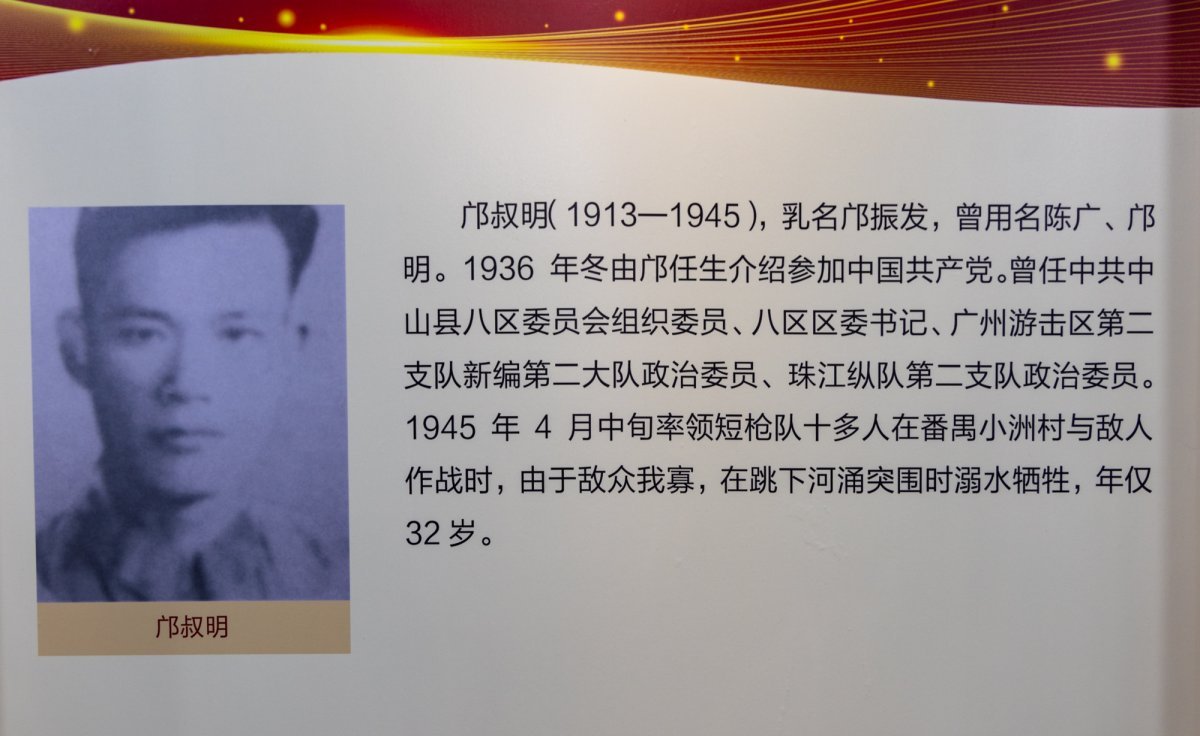

在斗门区斗门镇小濠冲村七巷4号,一座青瓦砖结构、广府风格的祖屋呈现在眼前。祖屋门口正中挂有“光荣烈属”牌匾,由广东省人民政府颁发。这里就是邝叔明的故居。

从邝任生介绍入党成为小濠涌党支部的最初七名党员之一,到担任中山八区区委书记;从成立抗日救亡宣讲队,到按照省委指示“独立自主开展游击战争”;从着力开辟乾务、南山等军事据点,到活捉汉奸区长;从义无反顾卖掉家田支持抗日,到成为全家“三兄弟三妯娌”参加革命的领路人……邝叔明在短暂而不平凡的一生中,抛头颅洒热血,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

选派赴延安抗大学习

“祖屋是我三哥邝叔明和兄弟们成长的地方,后来成了中共小濠涌党支部旧址。”年过九旬的抗战老兵邝振来,满怀深情地说起峥嵘岁月,“当时邝任生和三哥,经常在家里开会议事。”对于童年往事,邝振来记得的并不多,但在这座祖屋里发生的有些事,他至今能清晰地回想起来。

邝振来是中山八区抗日游击大队年龄最小的队员,担任交通员工作。1950年6月参加抗美援朝志愿军,因其出色表现,被中国人民解放军中南军区空军授予个人三等功一次。从部队转业后,邝振来和妻子赵自贞在广州相继离休退休。

“小濠涌党支部最初有七位党员,其中就包括我三哥,他当时是组织委员。”邝振来说道,三哥入党就是邝任生介绍的。1937年9月20日,珠海地区第一个党支部——中共小濠涌支部成立,邝任生担任党支部书记,当时的成立仪式和党员宣誓就在邝叔明家的祖屋里举行。

邝叔明出生于1913年6月,从小性格沉静,喜爱看书。1930年赴广州省立第一中学读书,期间得到马列主义熏陶。与此同时,在邝任生的带动下,邝叔明如饥似渴地阅读有关共产主义、社会主义的书籍,懂得了许多革命道理。1934年冬从广东航海学校毕业回乡任教后,邝叔明与邝任生等人,因为找不到党组织,几个人便建立“共产主义同情小组”,一起研究如何发动群众。

“1938年1月,邝叔明由党组织选派赴延安抗日军政大学学习。同年7月结业后被派回家乡从事抗日救亡运动。”小濠冲党委书记邝东亮介绍,邝叔明组织成立抗日救亡宣讲队,从斗门圩出发,经过小濠涌、大濠涌,直下网山、夏村、马山、南山、虎山,东行乾务、东澳、坭湾,直上大托、大赤坎、小赤坎,转返新乡、南门……沿途向广大民众宣传《中国人民一定能够胜利》等六篇演讲词,激励民众增强抗日意识。

1939年1月,邝叔明接任中山八区区委书记职务。

建立武装开展抗日斗争

随着抗日战争的深入,中央和省委发出“广泛发展敌后游击战争”指示,培养抗日军事骨干。为此,邝叔明组织中共党员和进步青年60多人,在南门新围村崇基祠举办了第一期游击训练班。在训练过程中,他担任教导主任,亲自讲授抗日军政大学校风和军事常识课,指导学员开展军事训练,为武装抗日打下基础。

1939年8月,邝叔明在月坑村举办党员训练班,发展陈中坚入党。在邝叔明的直接领导下,经过陈中坚的努力工作,于9月28日成立了由共产党直接掌握的“十人武装小组”(又称“老更队”),此后改制称为中山八区抗日游击大队,着力开辟乾务、南山、黄沙坑等军事据点。1944年春,邝叔明参加了由严尚民、卫国尧、郑少康、叶向荣等组成的领导层,并在1944年4月智擒沥溟伪联防大队长卫金允兄弟十老虎中的八人,同年6月活捉汉奸区长冼尧甫。

1945年4月上旬,邝叔明率领短枪队12人,转到沥滘小洲乡等地活动。当地伪军、土匪、乡团等100余人突然包围小洲村。哨兵刘腾发觉后鸣枪警告,但唯一的退路只剩下村西边的河涌。在转移途中,邝叔明跳下河涌后不幸溺水牺牲,年仅32岁。

“我父亲邝三修年轻时到澳大利亚谋生,以侨汇在小濠涌置有18亩多耕地与荔枝园。“为了支持抗日斗争,三哥卖掉了家里的17亩地,收入全都捐给了抗日游击队,只留下一亩多地供我母亲维持生计。”邝振来说,三哥直到牺牲时都未娶妻生子,为革命事业献出了年轻的生命。

“三兄弟三妯娌”革命领路人

“我们一家有七个人先后参加革命。三哥邝叔明、四哥邝振大和四嫂莫绮玲、六哥邝戈和六嫂王又昭,老七邝振来,加上我,刚好是‘四兄弟三妯娌’,邝叔明既是家里的顶梁柱,也是我们‘三兄弟三妯娌’参加革命的领路人。”邝振来的老伴儿赵自贞老人说。

“在邝叔明的革命生涯中,他为人正直,一心革命,大公无私。和战士们一道行军作战,一样喝稀饭、吃番薯,没有一丝一毫的特殊要求。而且,他的党性和组织观念极强,谁违反纪律,他必定严肃批评,同时耐心说服教育,战士们都很佩服他。”斗门区委党史研究室有关负责人表示,目前邝叔明的祖屋尚在,作为中共小濠涌党支部旧址,建议应及早对其进行修葺、保护,打造传承伟大抗战精神的红色基地。

赓续红色火种,激发奋斗精神。邝叔明等一大批革命先辈抛头颅、洒热血,在这片热土上留下的革命精神,如今早已生根并得以传承。小濠冲正发挥红色资源优势,助力乡村振兴和“百千万工程”,绘就新时代和美乡村建设新画卷。“我在黄杨寻芳华/满目山川美如画/时代辉映着年华……”正如这首斗门原创歌曲中所唱,烈士们不畏艰难孜孜以求的美好理想,正一步步变成现实,斗门人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

在斗门区斗门镇小濠冲村七巷4号,一座青瓦砖结构、广府风格的祖屋呈现在眼前。祖屋门口正中挂有“光荣烈属”牌匾,由广东省人民政府颁发。这里就是邝叔明的故居。

从邝任生介绍入党成为小濠涌党支部的最初七名党员之一,到担任中山八区区委书记;从成立抗日救亡宣讲队,到按照省委指示“独立自主开展游击战争”;从着力开辟乾务、南山等军事据点,到活捉汉奸区长;从义无反顾卖掉家田支持抗日,到成为全家“三兄弟三妯娌”参加革命的领路人……邝叔明在短暂而不平凡的一生中,抛头颅洒热血,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

选派赴延安抗大学习

“祖屋是我三哥邝叔明和兄弟们成长的地方,后来成了中共小濠涌党支部旧址。”年过九旬的抗战老兵邝振来,满怀深情地说起峥嵘岁月,“当时邝任生和三哥,经常在家里开会议事。”对于童年往事,邝振来记得的并不多,但在这座祖屋里发生的有些事,他至今能清晰地回想起来。

邝振来是中山八区抗日游击大队年龄最小的队员,担任交通员工作。1950年6月参加抗美援朝志愿军,因其出色表现,被中国人民解放军中南军区空军授予个人三等功一次。从部队转业后,邝振来和妻子赵自贞在广州相继离休退休。

“小濠涌党支部最初有七位党员,其中就包括我三哥,他当时是组织委员。”邝振来说道,三哥入党就是邝任生介绍的。1937年9月20日,珠海地区第一个党支部——中共小濠涌支部成立,邝任生担任党支部书记,当时的成立仪式和党员宣誓就在邝叔明家的祖屋里举行。

邝叔明出生于1913年6月,从小性格沉静,喜爱看书。1930年赴广州省立第一中学读书,期间得到马列主义熏陶。与此同时,在邝任生的带动下,邝叔明如饥似渴地阅读有关共产主义、社会主义的书籍,懂得了许多革命道理。1934年冬从广东航海学校毕业回乡任教后,邝叔明与邝任生等人,因为找不到党组织,几个人便建立“共产主义同情小组”,一起研究如何发动群众。

“1938年1月,邝叔明由党组织选派赴延安抗日军政大学学习。同年7月结业后被派回家乡从事抗日救亡运动。”小濠冲党委书记邝东亮介绍,邝叔明组织成立抗日救亡宣讲队,从斗门圩出发,经过小濠涌、大濠涌,直下网山、夏村、马山、南山、虎山,东行乾务、东澳、坭湾,直上大托、大赤坎、小赤坎,转返新乡、南门……沿途向广大民众宣传《中国人民一定能够胜利》等六篇演讲词,激励民众增强抗日意识。

1939年1月,邝叔明接任中山八区区委书记职务。

建立武装开展抗日斗争

随着抗日战争的深入,中央和省委发出“广泛发展敌后游击战争”指示,培养抗日军事骨干。为此,邝叔明组织中共党员和进步青年60多人,在南门新围村崇基祠举办了第一期游击训练班。在训练过程中,他担任教导主任,亲自讲授抗日军政大学校风和军事常识课,指导学员开展军事训练,为武装抗日打下基础。

1939年8月,邝叔明在月坑村举办党员训练班,发展陈中坚入党。在邝叔明的直接领导下,经过陈中坚的努力工作,于9月28日成立了由共产党直接掌握的“十人武装小组”(又称“老更队”),此后改制称为中山八区抗日游击大队,着力开辟乾务、南山、黄沙坑等军事据点。1944年春,邝叔明参加了由严尚民、卫国尧、郑少康、叶向荣等组成的领导层,并在1944年4月智擒沥溟伪联防大队长卫金允兄弟十老虎中的八人,同年6月活捉汉奸区长冼尧甫。

1945年4月上旬,邝叔明率领短枪队12人,转到沥滘小洲乡等地活动。当地伪军、土匪、乡团等100余人突然包围小洲村。哨兵刘腾发觉后鸣枪警告,但唯一的退路只剩下村西边的河涌。在转移途中,邝叔明跳下河涌后不幸溺水牺牲,年仅32岁。

“我父亲邝三修年轻时到澳大利亚谋生,以侨汇在小濠涌置有18亩多耕地与荔枝园。“为了支持抗日斗争,三哥卖掉了家里的17亩地,收入全都捐给了抗日游击队,只留下一亩多地供我母亲维持生计。”邝振来说,三哥直到牺牲时都未娶妻生子,为革命事业献出了年轻的生命。

“三兄弟三妯娌”革命领路人

“我们一家有七个人先后参加革命。三哥邝叔明、四哥邝振大和四嫂莫绮玲、六哥邝戈和六嫂王又昭,老七邝振来,加上我,刚好是‘四兄弟三妯娌’,邝叔明既是家里的顶梁柱,也是我们‘三兄弟三妯娌’参加革命的领路人。”邝振来的老伴儿赵自贞老人说。

“在邝叔明的革命生涯中,他为人正直,一心革命,大公无私。和战士们一道行军作战,一样喝稀饭、吃番薯,没有一丝一毫的特殊要求。而且,他的党性和组织观念极强,谁违反纪律,他必定严肃批评,同时耐心说服教育,战士们都很佩服他。”斗门区委党史研究室有关负责人表示,目前邝叔明的祖屋尚在,作为中共小濠涌党支部旧址,建议应及早对其进行修葺、保护,打造传承伟大抗战精神的红色基地。

赓续红色火种,激发奋斗精神。邝叔明等一大批革命先辈抛头颅、洒热血,在这片热土上留下的革命精神,如今早已生根并得以传承。小濠冲正发挥红色资源优势,助力乡村振兴和“百千万工程”,绘就新时代和美乡村建设新画卷。“我在黄杨寻芳华/满目山川美如画/时代辉映着年华……”正如这首斗门原创歌曲中所唱,烈士们不畏艰难孜孜以求的美好理想,正一步步变成现实,斗门人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论