编者按

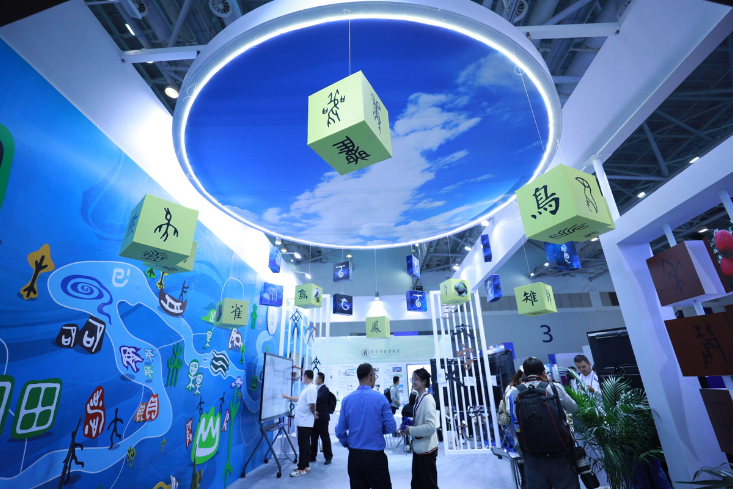

中国教育创新成果公益博览会(以下简称“教博会”)是北京师范大学主办的国内唯一由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、倡导公益精神的教育盛会。自2015年启动以来,教博会坚持以应用为导向、以公益为底色、以创新为内核,累计展示了上万项国内外优秀教育创新成果,构建了“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,吸引了超百万观众与专业参与者,成为极具影响力的教育盛会和中国教育创新走向世界的重要窗口。

2025年11月15日至17日,第七届教博会将在珠海国际会展中心举办。根据教博会组委会的整体安排,作为北京师范大学主办的国家级教育期刊,《中国教师》杂志承担了本届教博会会刊的出版工作。为迎接第七届教博会的召开,本刊特别策划了“‘我’与教博会:见证·参与·畅想”主题征文活动,邀请历届参与者、观察者、受益者以文字记录与教博会的深度链接。这些故事里,有教育理想主义的坚守,有创新实践的突破,有跨界合作的惊喜,更有对未来教育的无限期许。现选发部分文章,试图还原这场智慧盛宴中那些动人的成长瞬间。

未来教育的模样:在生长中遇见光——兼论教博会的温度与力量

文/张凤中

站在教博会的互动展区,看着身边的小女孩举起平板电脑,屏幕里的虚拟蒲公英便随着她的手势悠然飘散,每一粒“种子”都化作一个数学公式,落在地面的投影上组成几何图形。不远处,几位来自乡村学校的教师正围着一台便携式全息设备,调试着城市名校的课堂实录——这些此刻还带着“创新展品”标签的事物,或许正是未来教育的萌芽。教育的未来从不是凭空构建的幻梦,而是从当下的土壤里生长出来的可能。当我们畅想它的模样,其实是在追问:技术该如何托举成长,教育又该如何守住人的温度?而教博会,恰是连接此刻与未来的桥梁。

一、未来教育的模样:让每个生长都有自己的节奏

未来教育最动人的模样,应当是“各美其美”的生动图景。它像一片森林,有乔木的挺拔,也有灌木的繁茂,更有苔藓的温润——技术是阳光雨露,却从不会规定哪棵树该长多高。

技术是生长的脚手架,而非模具。课堂里的AI不再是“标准答案输出器”,而是“学习伙伴”。课前,它会记住内向男孩总在物理实验题上卡壳,悄悄推送拆解步骤的动画;课中,当女孩因当众发言而脸红时,它会自动切换为小组讨论模式,让女孩在熟悉的同伴中慢慢开口;课后,它生成的“成长日记”里,除了错题分析,还有“今天主动帮同学讲解题目”的温暖记录。虚拟现实则成了“经验放大器”:山区孩子可以“站”在黄河入海口,看泥沙如何塑造平原;城市学生能“蹲”在苗寨的吊脚楼里,听老人讲银饰锻造的纹样密码—技术打破的是地理边界,而不是体验的真实。

人文是生长的根系,扎在生活里。学校会开一门“学会告别”的课:用爷爷的旧钟表讲时间,在奶奶的老菜谱里学化学,对着老照片练写作——知识从不是孤立的符号,而是和亲情、记忆缠绕在一起的丝线。教师的角色更像“森林守护者”:当AI算出孩子的数学潜力值时,教师会笑着补充“但他画的黑板报总让人想多看两眼”;当系统提示某学生专注力不足时,教师会带他去校园的角落里观察蚂蚁搬家,告诉他“耐心也是一种力量”。文化传承不再是博物馆里的标本:孩子们用3D打印复原家乡的古桥,再给打印件刻上自己设计的新纹样;用AI给老腔民歌谱出新节奏,却始终记得“要像祖辈那样唱得直抵人心”。

连接是生长的空气,无处不在。学习会从教室“流”到生活的每个角落:在菜市场算价格时练算术,帮邻居奶奶调试智能音箱时学编程,甚至追着晚霞跑时,手表会轻声说“这是瑞利散射现象哦”。乡村学校的课程表上,既有“稻田里的生物课”,也有和城市学校共上的“云端戏剧社”;巴西的孩子和中国的孩子组队做“垃圾分类方案”,语言不通没关系,他们用画画、手势,甚至表情包交流。教育的公平,从来不是“一样的课本”,而是“一样有机会接触自己需要的光”。

二、教博会的角色:做未来教育的“育苗人”

教博会不该是“未来科技展”,而应是“教育生长实验室”。它不负责描绘蓝图,却会为每一粒种子找到适合的土壤;它不规定方向,却会帮每一个探索者避开弯路。

它是“过滤器”,筛出有温度的创新。展厅里的展品,不该比谁的技术更酷炫,而该比谁更懂孩子。有款“孤独症儿童沟通辅助仪”,技术不算顶尖,却因为设计师蹲在特殊学校观察了三个月,知道孩子喜欢触摸柔软的材质,特意做了毛绒触感的按键——这样的创新,教博会该给它最显眼的位置。反之,那些鼓吹“三个月让差生变学霸”的AI刷题机,哪怕数据再漂亮,也该被贴上“警惕”的标签。每年发布的“教育创新清单”,标准只有一个:是否让孩子更像“自己”,而不是更像“标准件”。

它是“连接器”,让微光聚成火炬。乡村教师带的“土教具”—用矿泉水瓶做的水循环模型,在教博会能遇到工程师,给它加上传感器,变成能记录数据的“智能教具”;大学实验室里的“情绪识别技术”,在教博会能碰到幼儿园园长,知道将其改成卡通界面,才不会吓到小朋友。更重要的是,它让不同的声音相遇:程序员会听教师说“别把‘注意力不集中’当缺点”,家长能跟科学家聊“能不能让AI少点儿监控感”。教育的创新,从来不是闭门造车,而是无数人坐在一起,说“我觉得可以这样试试”。

它是“守护者”,给生长画一道安全线。当脑机接口技术出现时,教博会会牵头问:“能采集孩子的脑电波吗?谁来保管这些数据?”当虚拟世界越来越逼真时,它会组织讨论:“该怎么告诉孩子‘虚拟的拥抱不如真实的牵手温暖’?”它会制定一份《教育技术温柔守则》:不准用AI给孩子贴“聪明”或“笨”的标签,不准把生物特征数据卖给商家,不准让技术替代父母的陪伴。技术可以跑得很快,但教博会要拉住它的手说:“慢一点儿,等等孩子的心灵。”

离开教博会时,夕阳正透过玻璃幕墙,给展厅里的展品镀上金边。那个玩蒲公英投影的小女孩,正拉着妈妈的手说:“我明天还要来,教那个机器画我的小猫。”忽然明白,未来教育最珍贵的,从来不是多先进的技术,而是每个孩子都能笑着说“我想试试”。

教博会的意义,或许就在这里:它让我们看见,未来不是远方的一座城,而是此刻脚下的路——路上有孩子的笑声,有教师的身影,有技术的微光,更有无数人对“让教育更像教育”的执着。而我们要做的,就是和教博会一起,慢慢走,认真生长。

作者简介

北京师范大学南山附属学校语文教师。研究方向:小学语文教学、班级管理。广东省教育科研课题“基于小学高段语文综合性学习单元的项目化学习实践研究”核心成员。热爱写作,文章见于《中国教师报》《教育家》《上海教育》《江西教育》《广东教育》《特区教育》等报纸期刊。

编者按

中国教育创新成果公益博览会(以下简称“教博会”)是北京师范大学主办的国内唯一由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、倡导公益精神的教育盛会。自2015年启动以来,教博会坚持以应用为导向、以公益为底色、以创新为内核,累计展示了上万项国内外优秀教育创新成果,构建了“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,吸引了超百万观众与专业参与者,成为极具影响力的教育盛会和中国教育创新走向世界的重要窗口。

2025年11月15日至17日,第七届教博会将在珠海国际会展中心举办。根据教博会组委会的整体安排,作为北京师范大学主办的国家级教育期刊,《中国教师》杂志承担了本届教博会会刊的出版工作。为迎接第七届教博会的召开,本刊特别策划了“‘我’与教博会:见证·参与·畅想”主题征文活动,邀请历届参与者、观察者、受益者以文字记录与教博会的深度链接。这些故事里,有教育理想主义的坚守,有创新实践的突破,有跨界合作的惊喜,更有对未来教育的无限期许。现选发部分文章,试图还原这场智慧盛宴中那些动人的成长瞬间。

未来教育的模样:在生长中遇见光——兼论教博会的温度与力量

文/张凤中

站在教博会的互动展区,看着身边的小女孩举起平板电脑,屏幕里的虚拟蒲公英便随着她的手势悠然飘散,每一粒“种子”都化作一个数学公式,落在地面的投影上组成几何图形。不远处,几位来自乡村学校的教师正围着一台便携式全息设备,调试着城市名校的课堂实录——这些此刻还带着“创新展品”标签的事物,或许正是未来教育的萌芽。教育的未来从不是凭空构建的幻梦,而是从当下的土壤里生长出来的可能。当我们畅想它的模样,其实是在追问:技术该如何托举成长,教育又该如何守住人的温度?而教博会,恰是连接此刻与未来的桥梁。

一、未来教育的模样:让每个生长都有自己的节奏

未来教育最动人的模样,应当是“各美其美”的生动图景。它像一片森林,有乔木的挺拔,也有灌木的繁茂,更有苔藓的温润——技术是阳光雨露,却从不会规定哪棵树该长多高。

技术是生长的脚手架,而非模具。课堂里的AI不再是“标准答案输出器”,而是“学习伙伴”。课前,它会记住内向男孩总在物理实验题上卡壳,悄悄推送拆解步骤的动画;课中,当女孩因当众发言而脸红时,它会自动切换为小组讨论模式,让女孩在熟悉的同伴中慢慢开口;课后,它生成的“成长日记”里,除了错题分析,还有“今天主动帮同学讲解题目”的温暖记录。虚拟现实则成了“经验放大器”:山区孩子可以“站”在黄河入海口,看泥沙如何塑造平原;城市学生能“蹲”在苗寨的吊脚楼里,听老人讲银饰锻造的纹样密码—技术打破的是地理边界,而不是体验的真实。

人文是生长的根系,扎在生活里。学校会开一门“学会告别”的课:用爷爷的旧钟表讲时间,在奶奶的老菜谱里学化学,对着老照片练写作——知识从不是孤立的符号,而是和亲情、记忆缠绕在一起的丝线。教师的角色更像“森林守护者”:当AI算出孩子的数学潜力值时,教师会笑着补充“但他画的黑板报总让人想多看两眼”;当系统提示某学生专注力不足时,教师会带他去校园的角落里观察蚂蚁搬家,告诉他“耐心也是一种力量”。文化传承不再是博物馆里的标本:孩子们用3D打印复原家乡的古桥,再给打印件刻上自己设计的新纹样;用AI给老腔民歌谱出新节奏,却始终记得“要像祖辈那样唱得直抵人心”。

连接是生长的空气,无处不在。学习会从教室“流”到生活的每个角落:在菜市场算价格时练算术,帮邻居奶奶调试智能音箱时学编程,甚至追着晚霞跑时,手表会轻声说“这是瑞利散射现象哦”。乡村学校的课程表上,既有“稻田里的生物课”,也有和城市学校共上的“云端戏剧社”;巴西的孩子和中国的孩子组队做“垃圾分类方案”,语言不通没关系,他们用画画、手势,甚至表情包交流。教育的公平,从来不是“一样的课本”,而是“一样有机会接触自己需要的光”。

二、教博会的角色:做未来教育的“育苗人”

教博会不该是“未来科技展”,而应是“教育生长实验室”。它不负责描绘蓝图,却会为每一粒种子找到适合的土壤;它不规定方向,却会帮每一个探索者避开弯路。

它是“过滤器”,筛出有温度的创新。展厅里的展品,不该比谁的技术更酷炫,而该比谁更懂孩子。有款“孤独症儿童沟通辅助仪”,技术不算顶尖,却因为设计师蹲在特殊学校观察了三个月,知道孩子喜欢触摸柔软的材质,特意做了毛绒触感的按键——这样的创新,教博会该给它最显眼的位置。反之,那些鼓吹“三个月让差生变学霸”的AI刷题机,哪怕数据再漂亮,也该被贴上“警惕”的标签。每年发布的“教育创新清单”,标准只有一个:是否让孩子更像“自己”,而不是更像“标准件”。

它是“连接器”,让微光聚成火炬。乡村教师带的“土教具”—用矿泉水瓶做的水循环模型,在教博会能遇到工程师,给它加上传感器,变成能记录数据的“智能教具”;大学实验室里的“情绪识别技术”,在教博会能碰到幼儿园园长,知道将其改成卡通界面,才不会吓到小朋友。更重要的是,它让不同的声音相遇:程序员会听教师说“别把‘注意力不集中’当缺点”,家长能跟科学家聊“能不能让AI少点儿监控感”。教育的创新,从来不是闭门造车,而是无数人坐在一起,说“我觉得可以这样试试”。

它是“守护者”,给生长画一道安全线。当脑机接口技术出现时,教博会会牵头问:“能采集孩子的脑电波吗?谁来保管这些数据?”当虚拟世界越来越逼真时,它会组织讨论:“该怎么告诉孩子‘虚拟的拥抱不如真实的牵手温暖’?”它会制定一份《教育技术温柔守则》:不准用AI给孩子贴“聪明”或“笨”的标签,不准把生物特征数据卖给商家,不准让技术替代父母的陪伴。技术可以跑得很快,但教博会要拉住它的手说:“慢一点儿,等等孩子的心灵。”

离开教博会时,夕阳正透过玻璃幕墙,给展厅里的展品镀上金边。那个玩蒲公英投影的小女孩,正拉着妈妈的手说:“我明天还要来,教那个机器画我的小猫。”忽然明白,未来教育最珍贵的,从来不是多先进的技术,而是每个孩子都能笑着说“我想试试”。

教博会的意义,或许就在这里:它让我们看见,未来不是远方的一座城,而是此刻脚下的路——路上有孩子的笑声,有教师的身影,有技术的微光,更有无数人对“让教育更像教育”的执着。而我们要做的,就是和教博会一起,慢慢走,认真生长。

作者简介

北京师范大学南山附属学校语文教师。研究方向:小学语文教学、班级管理。广东省教育科研课题“基于小学高段语文综合性学习单元的项目化学习实践研究”核心成员。热爱写作,文章见于《中国教师报》《教育家》《上海教育》《江西教育》《广东教育》《特区教育》等报纸期刊。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论