邓理峰,王举芳,丁宇,吴征远,袁伟建

2025-01-03 02:37

邓理峰,王举芳,丁宇,吴征远,袁伟建

2025-01-03 02:37

□邓理峰

去年8月我参加完南国书香节珠海会场的读书月活动,便启程回到了父亲的病榻边。父亲自我解嘲:“病入膏肓,无可救药”。在发现了肺癌将近两年后,父亲进入了生命末章。

对于两千多年前庄子所说的“寿则多辱”,我以前没有什么体会和理解。如果说过去两年我回家探视都是比较轻松的聊天忆旧,去年8月在病床前的照护确实已经是大汗淋漓、非常辛苦了。在父亲病榻前的照护,我再次感慨于庄子果然是杰出的古代思想家。这四个字将(即使是得到了周全照护的)长者体面全无、尊严尽失的窘迫,全部说尽。

我当然感受得到父亲对于未来的一些忧虑。他再次让我清理并带走他书架上的书。父亲说,这次不用我自己背回去,可以通过快递送到广州我家里。其实这十多年来,我已经少量多次如蚂蚁搬家一般,断断续续地从父亲书架上淘走了很多。不少竖排繁体、书页泛黄的书里,留着父亲年轻时的笔记,也留有一些我年轻时的笔记。

从父亲书架上以“借阅”名义顺走几本书,这种事儿以前我几乎年年都干,甚至未曾有过愧疚。但是,父亲一再提醒我挑出有用的,全部带到广州去。这是一种怎样的愁绪满怀、伤感惆怅,难以名状的复杂情感啊!我知道这是我人到中年后,最后一次亲子别离的分离焦虑。这和毫无记忆的幼时断奶、十七岁上大学刻骨铭心的离家,都非常不同。父亲要将所有书都赠予给我,这预示着生死永别。诗书传家,我曾经觉得是非常温馨美好的家庭意象。但是,到了现在,我猜想发明了“诗书传家”这个成语的人,可能是在亲子永别、长歌当哭之后,抽象升华出来的文化传承意象。

父亲的藏书分为几个阶段并对应着的不同种类。年轻时,父亲攒下的书多为各类文史经典。对我影响最大的包括《中国通史简编》《中国古代思想史》《历代文选》《古文观止》等文史经典作品,以及各类书法名帖。

中年时,父亲离开任教了十多年的中学进入仕途,藏书品类也发生了变化。多为各类政策政治文献如《毛泽东选集》《邓小平文选》等。我认为与这些相伴而行的他在各地工作数十年、记述极为详尽的工作笔记是十分珍贵的。我相信,这是新中国成立之后赣南县域基层治理不可多得的史料。

退休后,父亲的藏书多为各类地方史志、家族谱牒和退休干部的个人自传或诗词书画作品集。我最感兴趣的是退休干部自撰的各类自传回忆录。我感到这类书具有非常特别的社会史价值。书中不仅有丰富的生命史家庭史和人生体悟,还记述了赣南传统乡土社会向现代转型过程中的社会人情、地方信仰和风俗制度的演化。

无论是在同龄人,还是同事当中,父亲的藏书数量可能都是比较领先的。我作为一个传播学者,从读书和藏书传统中看到的是一个人的思维方式和习惯。偏好读书的人,或者说偏好以文字符号和书报文章作为信息获取主要渠道的人,通常会更容易形成沉静客观、基于逻辑和事实的理性思维方法。这是非常难得的个体习惯,也非常难以涵养的社会理性。

父亲和他上一代相比,其观念毫无疑问是发生了根本性改变。比如在处理家庭事务上,父亲从来不使用暴力。在我祖父那一代的家庭里,借助暴力来谋得意见统一和成员服从,是非常常见的。再比如,对教育的重视、对知识的尊重、对待疾病衰老和死亡的开明等等,父亲在我的家族几代人中无疑是转型的一代。

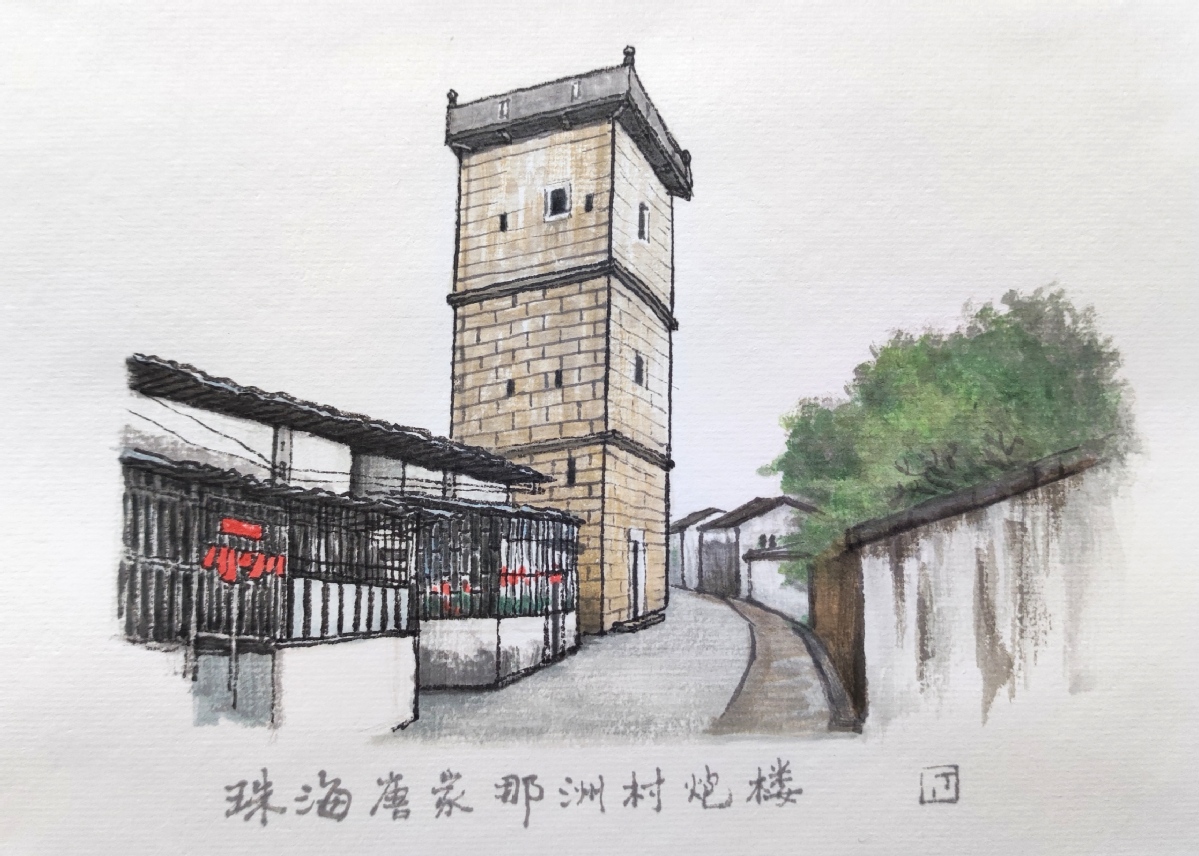

我相信,如果没有阅读及其带来的理性,父亲这一代就不可能或者不会有如此显著的突变。来到广东工作后,我注意到岭南很多宗祠的牌匾是“书舍”或“书屋”。宗祠的社会功能不仅仅是用于家族祭祀、婚丧嫁娶,也作图书收藏、私塾学堂等文化空间。无论是岭南宗祠的书舍牌匾,还是南国书香节的图书市场,我想都是阅读及其理性得以在代际之间传承的一种方式。

邓理峰 清华大学与美国宾夕法尼亚大学联合培养传播学博士,现为中山大学新闻传播学院教授、副院长、中山大学公共传播研究中心主任。长期从事科普与科学传播、风险沟通与治理、公共传播、企业传播等研究。曾入选广东省委宣传部青年千人计划(2015-2016)。

□王举芳

冬日的田野,颗粒归仓,生息潜藏,便显得格外寂寥空旷。风自由飞翔,只是声音和姿势有些冷肃,像细细的针签,刺着肌肤有丝丝的痛。我不由得系上围巾,继续愉快前行,去赴一场久违的与野菊花的约会。

坡地田间的阡陌逶迤蜿蜒,平平仄仄,脚步儿也随着高高低低,一步一步踩踏出歌的韵律。

“快看,野菊花啊,多明亮的颜色,真美!”同伴奔跑起来,还不忘举着手机拍视频。

还是那片野菊花,只是不知道它们还记不记得我。

这片野菊盛开的山坡,在我童年时就有的。那时每当霜降过后,田里的农事基本忙完,稍事休闲的母亲会在一个晴朗的日子,拿了篮儿,邀了左邻右舍的大娘婶子来这片坡地采野菊花,自然也是带着我这个“小尾巴”的。

那时我体力尚弱,我跑一段,婶子大娘还有母亲得轮流背我一段,才能到达野菊花盛开的山坡。我走的路最少,却总是第一个跑进野菊花丛的。灿烂的野菊花朵朵仰着小脸映着太阳,发出暖暖的晕光。我和它们比身高,它们矮了,我就高了;它们高了,我就踮起脚尖再踮起脚尖。婶子大娘呵呵笑我:“这好胜的丫头哦。”

快乐的时间总是过得很快,我还没和野菊花玩够,每个人篮子里的野菊花已塞得满满当当的了。母亲喊我:“妞儿,走,该回家了。”我不想回家,蹲下身藏进野菊花丛里。母亲不再喊我,悄无声息走到我面前,吓得我的小心脏一阵乱跳,又兔子一样逃脱,总是和母亲互相追逐着嬉闹一阵才肯回去。

母亲把野菊花摘洗干净,一部分要做成菊花茶。锅里加水烧沸,放入野菊花,母亲说这叫“杀青”,野菊花在锅里翻滚不多会儿,母亲就捞出野菊花放在篦子上沥水晒干,晒干的野菊花显得有些凌乱瘦削,但依旧金黄灿烂,放一两朵在水杯里,倒入沸腾的开水,野菊花在水杯里上下翻飞,等它渐渐安稳下来,香气早已惹得母亲不顾水的烫,嘘嘘着喝得心满意足,看那神情,定是给什么都不会换的。

另一部分野菊花就直接摊在席子上晾晒,晒干后,母亲把它们装进枕芯里,枕着装满野菊花的枕头,连梦都是香的。接下来的整个冬天,我都在野菊花淡淡的香味里入睡与醒来。冬寒冷峻逼人,而枕畔细香盈满心神,这是一件多么幸福的事儿。

先到达野菊花坡地的同伴大声呼喊我们:“你们快点啊,太美了!真是太美了!”我们的脚步快起来,急切而温柔地踏入野菊花丛里。野菊花还是我在童年时看到的那样明媚,它们漾动着笑脸,仿佛在说:“想来就尽管来,我一直都在。”忽然有热泪盈上眼眸。

一朵朵野菊花,自由灿烂地开在这清冷萧瑟的冬日。细长孱弱的藤上顶着纽扣似的花朵,像一个句号,也像一枚小小的圆月,闪耀着美丽和圆满,也暗含着离别和惆怅。

冬风凛冽,找不到几丝残存的温度,也看不到几抹原野遗留的生机。偶尔几片落叶,随风飞奔着,去向一个不可知的远方……

这片野菊花,在旷野里显得有些招摇,而它们又是那般从容。这个季节,还有谁能比它们绽放得更加灿烂呢?

不久后,严冬就要到来,或许它们没有结成果实就会凋萎,但已经绽放过一次,没有辜负自己,就没了遗憾。

转回的路上频频回望着野菊花,它们依旧仰着笑脸,那纽扣似的花如一朵朵小小的火焰,铺展成的是属于它们的最独特、最绚丽多彩的春天。正是体会过萧索与炎凉,生命的意义和价值才这般明朗、清晰。

元旦,我和故乡有个约定

(组诗)

□丁宇

元旦抒怀

岁末年初的田埂

被时间车轮碾压搁浅

劳作归家的父亲

打了个盹儿

那拔节生长的梦想

被瑞雪覆盖搁浅

阳光滋养的土地

悄然进入冬眠

庭院里忙碌的母亲

搁下了魂牵梦绕的思念

望向远方的目光

不禁打个寒颤

踏入新年里程

往昔酸甜苦辣之事搁浅

元旦爆竹的回声

让眉头悄然舒展

聆听元旦的钟声

站在梦想边缘

听新年婉约旋律

踩着生命节奏

敲响季节轮回的钟声

立于褪色冬日

听爆竹声声成音符

流淌为天籁之音

响彻岁末年初送祝福

身处古朴村庄

听元旦佳节喜讯

谱就新的开始

绽放辞旧迎新的妙句

身处遥远他乡

听万象更新的故乡音

迈出新时代步伐

唱出铿锵有力的歌谣

生命的眸光

一场场大雪

盖住冬日寒冷序曲

那伸头探春色的眸光

把村庄的暗示坚定

一茬茬庄稼

掩住父母辛勤耕耘

靠墙角农具的眸光

让血液的攒动坚定

一季季祈祷

遮住牵肠挂肚思念

守家园父母的眸光

使眺望的视线坚定

一轮轮跋涉

覆住艰辛旅途疲惫

回首炊烟处的眸光

把故乡分量在心中坚定

那条回家的路

晨曦里一束阳光

点燃热情村庄

似奔腾小溪

传递对美好明天的向往

山岗上一缕微风

吹绿冰雪草地

如温暖抚摸

播撒青翠欲滴的音符

小河中一丝涟漪

唤醒冬眠鱼儿

像虔诚抚慰

荡漾喜上眉梢的笑脸

夜空下一盏明灯

照亮每条回家路

若升腾炊烟

洗净风雨里程的疲惫

□吴征远

所有的叶子都离家出走

不再衬托繁花满枝

阳光当然温情

竭力为山峦

搽脂抹粉

山间湖泊心无芥蒂

容许异木棉

怀中起舞

枝头吱吱喳喳的鸟儿

竟然没有打湿羽毛

南国的异木棉就是一部字典

打开目录

冬日的灿烂与美丽

纷纷跳跃而出

岭南风骨

(外一首)

□袁伟建

那舞台的灯光

似璀璨的星河

照亮了岁月的幽僻角落

岭南的故事

仿若灵动的舞者

在光影中轻盈跃动

青石板路,犹如历史的琴弦

被匆匆的步履轻轻弹拨

骑楼的雕花窗格

宛如含情脉脉的眼眸

守望在风雨中的岁月

佛山武术

刚猛似虎

一招一式

皆为力量的诗篇

粤剧的婉转唱腔

如泣如诉

衣袂飘飘

尽是柔情的乐章

岭南的美食

香气馥郁

是生活的盛宴

魅惑着味蕾

岭南风骨

于这千古情中挺立

传承的烈焰

永不熄灭

风吹过五百年的南方古灶

南方古灶,风吹过五百个春秋

岁月的纹理镌刻在它的身躯

叙说着昔日的璀璨与辛劳

工匠们的汗水,渗进泥土

塑造出一件件精妙的陶坯

窑火的光芒,

映照出他们专注的面容

那是生活的希翼在闪耀

风穿过古灶的烟道

发出悠悠的吟唱

仿若在倾诉着过往的故事

斑驳的砖墙,是历史的篇章

记载着风雨中的坚守与传承

古灶依旧屹立

不再忙碌如昔

那风中的余温

仍温热着后人的心房

游客们穿梭于古巷

聆听着岁月的回声

时光流转,南方古灶的精神未变

它见证了生活的变迁

也托载着未来的梦想

风,持续吹过

带着五百年的记忆与期许

飘向远方

□邓理峰

去年8月我参加完南国书香节珠海会场的读书月活动,便启程回到了父亲的病榻边。父亲自我解嘲:“病入膏肓,无可救药”。在发现了肺癌将近两年后,父亲进入了生命末章。

对于两千多年前庄子所说的“寿则多辱”,我以前没有什么体会和理解。如果说过去两年我回家探视都是比较轻松的聊天忆旧,去年8月在病床前的照护确实已经是大汗淋漓、非常辛苦了。在父亲病榻前的照护,我再次感慨于庄子果然是杰出的古代思想家。这四个字将(即使是得到了周全照护的)长者体面全无、尊严尽失的窘迫,全部说尽。

我当然感受得到父亲对于未来的一些忧虑。他再次让我清理并带走他书架上的书。父亲说,这次不用我自己背回去,可以通过快递送到广州我家里。其实这十多年来,我已经少量多次如蚂蚁搬家一般,断断续续地从父亲书架上淘走了很多。不少竖排繁体、书页泛黄的书里,留着父亲年轻时的笔记,也留有一些我年轻时的笔记。

从父亲书架上以“借阅”名义顺走几本书,这种事儿以前我几乎年年都干,甚至未曾有过愧疚。但是,父亲一再提醒我挑出有用的,全部带到广州去。这是一种怎样的愁绪满怀、伤感惆怅,难以名状的复杂情感啊!我知道这是我人到中年后,最后一次亲子别离的分离焦虑。这和毫无记忆的幼时断奶、十七岁上大学刻骨铭心的离家,都非常不同。父亲要将所有书都赠予给我,这预示着生死永别。诗书传家,我曾经觉得是非常温馨美好的家庭意象。但是,到了现在,我猜想发明了“诗书传家”这个成语的人,可能是在亲子永别、长歌当哭之后,抽象升华出来的文化传承意象。

父亲的藏书分为几个阶段并对应着的不同种类。年轻时,父亲攒下的书多为各类文史经典。对我影响最大的包括《中国通史简编》《中国古代思想史》《历代文选》《古文观止》等文史经典作品,以及各类书法名帖。

中年时,父亲离开任教了十多年的中学进入仕途,藏书品类也发生了变化。多为各类政策政治文献如《毛泽东选集》《邓小平文选》等。我认为与这些相伴而行的他在各地工作数十年、记述极为详尽的工作笔记是十分珍贵的。我相信,这是新中国成立之后赣南县域基层治理不可多得的史料。

退休后,父亲的藏书多为各类地方史志、家族谱牒和退休干部的个人自传或诗词书画作品集。我最感兴趣的是退休干部自撰的各类自传回忆录。我感到这类书具有非常特别的社会史价值。书中不仅有丰富的生命史家庭史和人生体悟,还记述了赣南传统乡土社会向现代转型过程中的社会人情、地方信仰和风俗制度的演化。

无论是在同龄人,还是同事当中,父亲的藏书数量可能都是比较领先的。我作为一个传播学者,从读书和藏书传统中看到的是一个人的思维方式和习惯。偏好读书的人,或者说偏好以文字符号和书报文章作为信息获取主要渠道的人,通常会更容易形成沉静客观、基于逻辑和事实的理性思维方法。这是非常难得的个体习惯,也非常难以涵养的社会理性。

父亲和他上一代相比,其观念毫无疑问是发生了根本性改变。比如在处理家庭事务上,父亲从来不使用暴力。在我祖父那一代的家庭里,借助暴力来谋得意见统一和成员服从,是非常常见的。再比如,对教育的重视、对知识的尊重、对待疾病衰老和死亡的开明等等,父亲在我的家族几代人中无疑是转型的一代。

我相信,如果没有阅读及其带来的理性,父亲这一代就不可能或者不会有如此显著的突变。来到广东工作后,我注意到岭南很多宗祠的牌匾是“书舍”或“书屋”。宗祠的社会功能不仅仅是用于家族祭祀、婚丧嫁娶,也作图书收藏、私塾学堂等文化空间。无论是岭南宗祠的书舍牌匾,还是南国书香节的图书市场,我想都是阅读及其理性得以在代际之间传承的一种方式。

邓理峰 清华大学与美国宾夕法尼亚大学联合培养传播学博士,现为中山大学新闻传播学院教授、副院长、中山大学公共传播研究中心主任。长期从事科普与科学传播、风险沟通与治理、公共传播、企业传播等研究。曾入选广东省委宣传部青年千人计划(2015-2016)。

□王举芳

冬日的田野,颗粒归仓,生息潜藏,便显得格外寂寥空旷。风自由飞翔,只是声音和姿势有些冷肃,像细细的针签,刺着肌肤有丝丝的痛。我不由得系上围巾,继续愉快前行,去赴一场久违的与野菊花的约会。

坡地田间的阡陌逶迤蜿蜒,平平仄仄,脚步儿也随着高高低低,一步一步踩踏出歌的韵律。

“快看,野菊花啊,多明亮的颜色,真美!”同伴奔跑起来,还不忘举着手机拍视频。

还是那片野菊花,只是不知道它们还记不记得我。

这片野菊盛开的山坡,在我童年时就有的。那时每当霜降过后,田里的农事基本忙完,稍事休闲的母亲会在一个晴朗的日子,拿了篮儿,邀了左邻右舍的大娘婶子来这片坡地采野菊花,自然也是带着我这个“小尾巴”的。

那时我体力尚弱,我跑一段,婶子大娘还有母亲得轮流背我一段,才能到达野菊花盛开的山坡。我走的路最少,却总是第一个跑进野菊花丛的。灿烂的野菊花朵朵仰着小脸映着太阳,发出暖暖的晕光。我和它们比身高,它们矮了,我就高了;它们高了,我就踮起脚尖再踮起脚尖。婶子大娘呵呵笑我:“这好胜的丫头哦。”

快乐的时间总是过得很快,我还没和野菊花玩够,每个人篮子里的野菊花已塞得满满当当的了。母亲喊我:“妞儿,走,该回家了。”我不想回家,蹲下身藏进野菊花丛里。母亲不再喊我,悄无声息走到我面前,吓得我的小心脏一阵乱跳,又兔子一样逃脱,总是和母亲互相追逐着嬉闹一阵才肯回去。

母亲把野菊花摘洗干净,一部分要做成菊花茶。锅里加水烧沸,放入野菊花,母亲说这叫“杀青”,野菊花在锅里翻滚不多会儿,母亲就捞出野菊花放在篦子上沥水晒干,晒干的野菊花显得有些凌乱瘦削,但依旧金黄灿烂,放一两朵在水杯里,倒入沸腾的开水,野菊花在水杯里上下翻飞,等它渐渐安稳下来,香气早已惹得母亲不顾水的烫,嘘嘘着喝得心满意足,看那神情,定是给什么都不会换的。

另一部分野菊花就直接摊在席子上晾晒,晒干后,母亲把它们装进枕芯里,枕着装满野菊花的枕头,连梦都是香的。接下来的整个冬天,我都在野菊花淡淡的香味里入睡与醒来。冬寒冷峻逼人,而枕畔细香盈满心神,这是一件多么幸福的事儿。

先到达野菊花坡地的同伴大声呼喊我们:“你们快点啊,太美了!真是太美了!”我们的脚步快起来,急切而温柔地踏入野菊花丛里。野菊花还是我在童年时看到的那样明媚,它们漾动着笑脸,仿佛在说:“想来就尽管来,我一直都在。”忽然有热泪盈上眼眸。

一朵朵野菊花,自由灿烂地开在这清冷萧瑟的冬日。细长孱弱的藤上顶着纽扣似的花朵,像一个句号,也像一枚小小的圆月,闪耀着美丽和圆满,也暗含着离别和惆怅。

冬风凛冽,找不到几丝残存的温度,也看不到几抹原野遗留的生机。偶尔几片落叶,随风飞奔着,去向一个不可知的远方……

这片野菊花,在旷野里显得有些招摇,而它们又是那般从容。这个季节,还有谁能比它们绽放得更加灿烂呢?

不久后,严冬就要到来,或许它们没有结成果实就会凋萎,但已经绽放过一次,没有辜负自己,就没了遗憾。

转回的路上频频回望着野菊花,它们依旧仰着笑脸,那纽扣似的花如一朵朵小小的火焰,铺展成的是属于它们的最独特、最绚丽多彩的春天。正是体会过萧索与炎凉,生命的意义和价值才这般明朗、清晰。

元旦,我和故乡有个约定

(组诗)

□丁宇

元旦抒怀

岁末年初的田埂

被时间车轮碾压搁浅

劳作归家的父亲

打了个盹儿

那拔节生长的梦想

被瑞雪覆盖搁浅

阳光滋养的土地

悄然进入冬眠

庭院里忙碌的母亲

搁下了魂牵梦绕的思念

望向远方的目光

不禁打个寒颤

踏入新年里程

往昔酸甜苦辣之事搁浅

元旦爆竹的回声

让眉头悄然舒展

聆听元旦的钟声

站在梦想边缘

听新年婉约旋律

踩着生命节奏

敲响季节轮回的钟声

立于褪色冬日

听爆竹声声成音符

流淌为天籁之音

响彻岁末年初送祝福

身处古朴村庄

听元旦佳节喜讯

谱就新的开始

绽放辞旧迎新的妙句

身处遥远他乡

听万象更新的故乡音

迈出新时代步伐

唱出铿锵有力的歌谣

生命的眸光

一场场大雪

盖住冬日寒冷序曲

那伸头探春色的眸光

把村庄的暗示坚定

一茬茬庄稼

掩住父母辛勤耕耘

靠墙角农具的眸光

让血液的攒动坚定

一季季祈祷

遮住牵肠挂肚思念

守家园父母的眸光

使眺望的视线坚定

一轮轮跋涉

覆住艰辛旅途疲惫

回首炊烟处的眸光

把故乡分量在心中坚定

那条回家的路

晨曦里一束阳光

点燃热情村庄

似奔腾小溪

传递对美好明天的向往

山岗上一缕微风

吹绿冰雪草地

如温暖抚摸

播撒青翠欲滴的音符

小河中一丝涟漪

唤醒冬眠鱼儿

像虔诚抚慰

荡漾喜上眉梢的笑脸

夜空下一盏明灯

照亮每条回家路

若升腾炊烟

洗净风雨里程的疲惫

□吴征远

所有的叶子都离家出走

不再衬托繁花满枝

阳光当然温情

竭力为山峦

搽脂抹粉

山间湖泊心无芥蒂

容许异木棉

怀中起舞

枝头吱吱喳喳的鸟儿

竟然没有打湿羽毛

南国的异木棉就是一部字典

打开目录

冬日的灿烂与美丽

纷纷跳跃而出

岭南风骨

(外一首)

□袁伟建

那舞台的灯光

似璀璨的星河

照亮了岁月的幽僻角落

岭南的故事

仿若灵动的舞者

在光影中轻盈跃动

青石板路,犹如历史的琴弦

被匆匆的步履轻轻弹拨

骑楼的雕花窗格

宛如含情脉脉的眼眸

守望在风雨中的岁月

佛山武术

刚猛似虎

一招一式

皆为力量的诗篇

粤剧的婉转唱腔

如泣如诉

衣袂飘飘

尽是柔情的乐章

岭南的美食

香气馥郁

是生活的盛宴

魅惑着味蕾

岭南风骨

于这千古情中挺立

传承的烈焰

永不熄灭

风吹过五百年的南方古灶

南方古灶,风吹过五百个春秋

岁月的纹理镌刻在它的身躯

叙说着昔日的璀璨与辛劳

工匠们的汗水,渗进泥土

塑造出一件件精妙的陶坯

窑火的光芒,

映照出他们专注的面容

那是生活的希翼在闪耀

风穿过古灶的烟道

发出悠悠的吟唱

仿若在倾诉着过往的故事

斑驳的砖墙,是历史的篇章

记载着风雨中的坚守与传承

古灶依旧屹立

不再忙碌如昔

那风中的余温

仍温热着后人的心房

游客们穿梭于古巷

聆听着岁月的回声

时光流转,南方古灶的精神未变

它见证了生活的变迁

也托载着未来的梦想

风,持续吹过

带着五百年的记忆与期许

飘向远方

-我已经到底线啦-

暂时没有评论