钟夏 张景璐

2025-11-17 03:03

钟夏 张景璐

2025-11-17 03:03

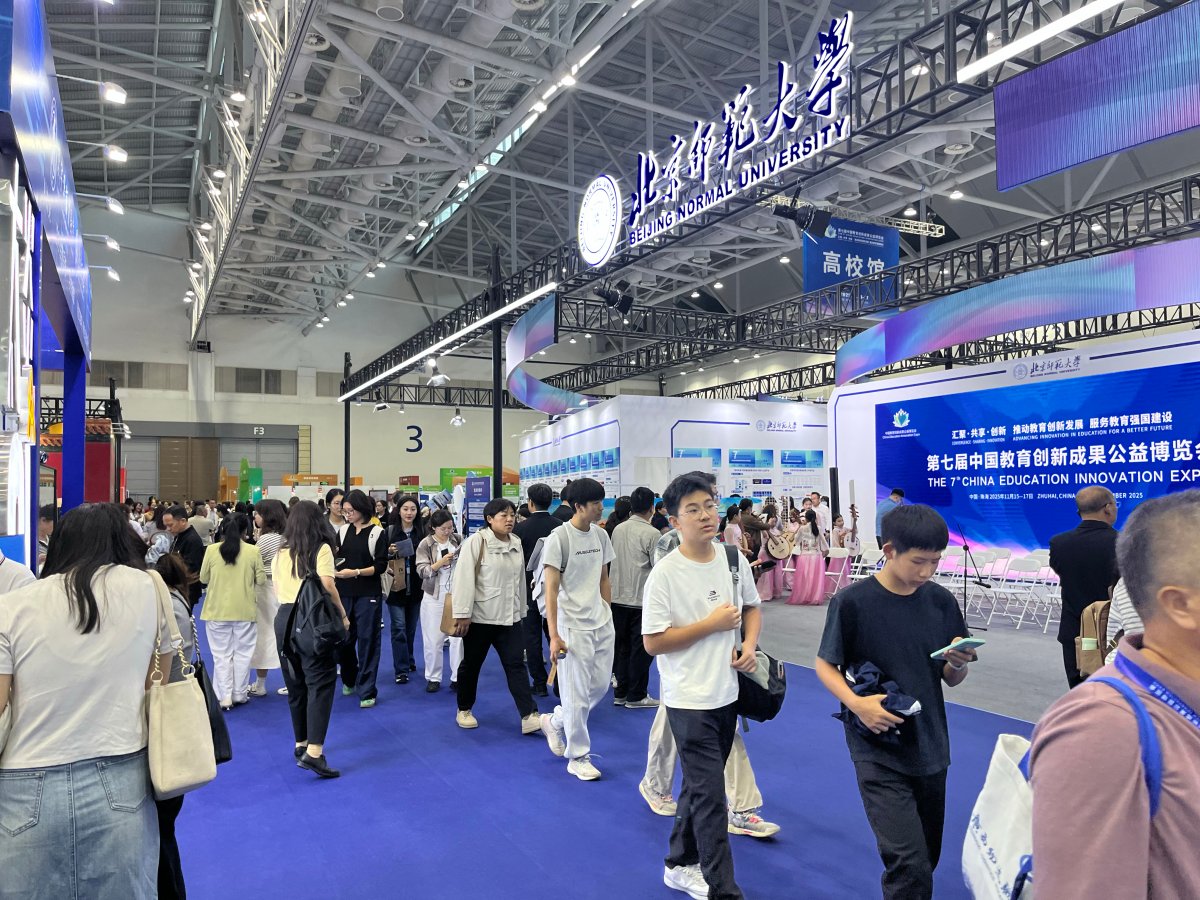

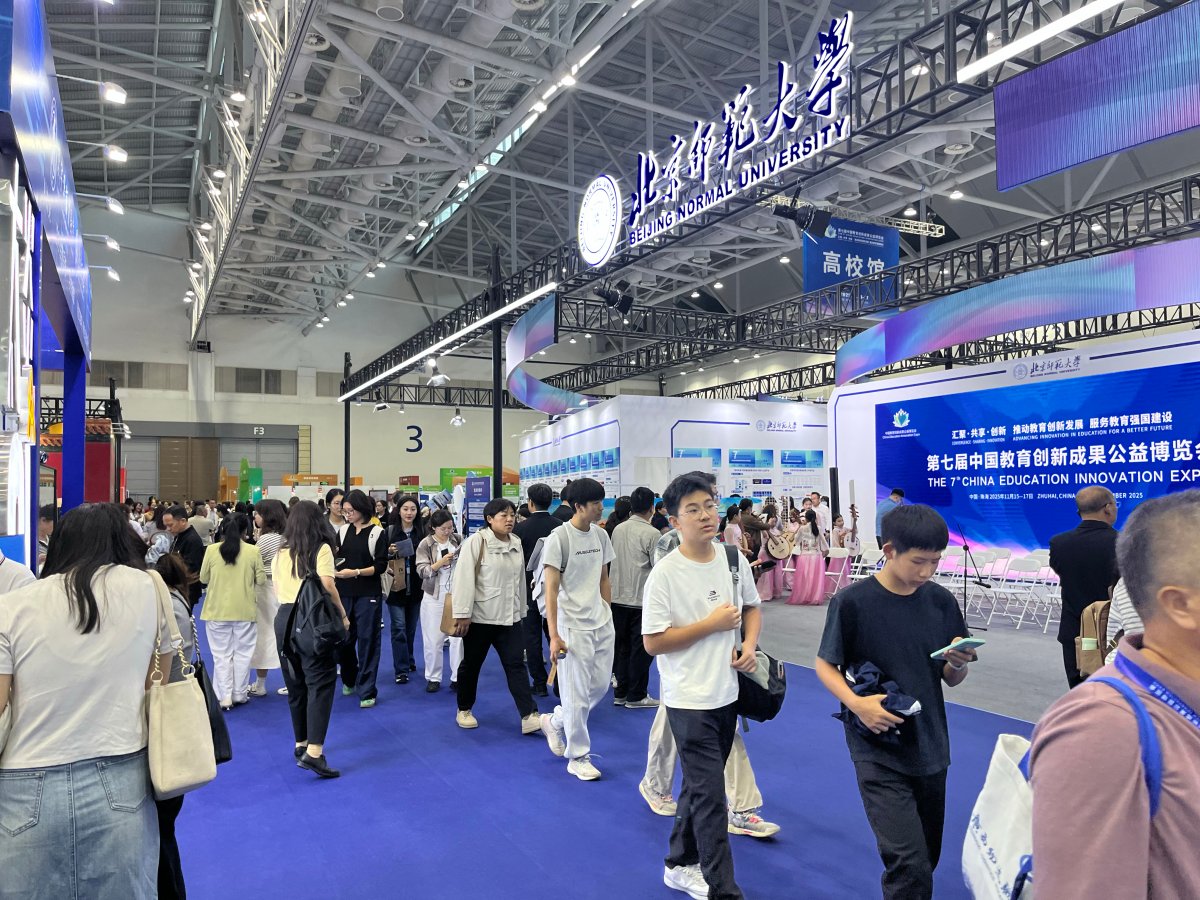

风起大湾区,创新浪潮奔涌;奋进新时代,教育新篇开启。11月15日,由北京师范大学主办的第七届中国教育创新成果公益博览会(以下简称教博会)在广东珠海国际会展中心开幕。本届教博会为期三天,以“汇聚·共享·创新——推动教育创新发展,服务教育强国建设”为主题,聚焦教育改革前沿问题,集中展示千余项具有前瞻性、引领性的优秀教育创新成果。

全国政协常委、教育部原副部长孙尧,广东省政协副主席、台盟广东省委会主委张嘉极,原文化部党组副书记、副部长赵少华,北京师范大学党委书记程建平,教育部副总督学、基础教育司司长田祖荫,中央文史研究馆馆员、中国书法家协会名誉主席苏士澍,敦煌研究院党委书记程亮,国家开发投资集团有限公司党群工作部主任张亮,民进中央参政议政部副部长林海,广东省教育厅副厅长李璧亮,珠海市人民政府副市长苏虎等出席开幕式。开幕式由北京师范大学常务副校长王守军主持。

来自国家部委、省市政府及机关单位、高校、行业协会和研究机构的领导、专家学者,中小学教育工作者,来自企业界、媒体界、公益界的人士齐聚珠海,共襄盛会。

十年深耕:从“启航”到“领航”

2015年,为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,由北京师范大学主办的首届中国教育创新成果公益博览会应运而生,开启了我国教育创新成果展示、交流、共享的新篇章;2018年起,教博会正式落地珠海,扎根粤港澳大湾区这片改革开放热土,实现从单一成果展示向“展示、交流、转化、孵化”一体化生态构建的转型升级,以更开阔的视野汇聚优质资源、融汇前沿理念。

回望十年征程,教博会始终与国家教育发展同频共振,累计展示国内外优秀教育创新成果近万项,吸引超百万名参与者,已成为引领教育创新的“风向标”、促进教育优质均衡发展的“连心桥”、助力教师专业成长的“加油站”以及中国教育对外开放的“闪亮名片”。

开幕式上,程建平指出,创新是引领发展的第一动力,教育创新是实现教育高质量发展的重要引擎。教博会是北师大深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,推动教育改革创新、助力教育强国建设的重要举措。本届教博会深化创新,构建“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,全景式呈现我国教育创新成果。作为中国教师教育的排头兵,北师大布局实施“强师工程”“教育数字化战略示范工程”,搭建全球教育交流合作新平台,服务教育优质均衡和高质量发展。未来,希望教博会能进一步汇聚创新智慧、推动成果转化,加速成为激荡思想、服务实践、引领发展、提升中国教育国际影响力的强劲引擎和长效平台。

田祖荫表示,当前我国基础教育已进入更加注重公平优质的新发展阶段,教育系统将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神,紧扣教育强国建设目标,着力在落实立德树人、促进全面发展、加强创新实践、加快扩优提质、强化协同育人和扩大国际影响等方面下功夫,加快构建高质量基础教育体系。他希望各界以本届教博会为契机,积极借鉴优秀创新成果,共同为夯实教育强国建设基点、实现中华民族伟大复兴作出历史贡献。

张嘉极表示,广东深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,锚定建设教育强省目标,推动教育公共服务质量和水平不断提升、高等教育跨越式发展、湾区教育合作持续深化,以教育现代化赋能广东在推进中国式现代化建设中走在前列。教博会自2018年永久落户珠海以来,已成为广东与国内外教育界交流合作的重要平台,为全省教育改革发展注入新动能。

苏虎表示,珠海始终秉持“办好人民满意的教育”的初心,坚定不移实施教育优先发展战略。作为教博会的永久举办地,珠海与北京师范大学携手深耕,从共建北师大珠海校区,到落地珠海市教育创新成果转化基地、共建广东省中小学教师发展中心、发起粤港澳教育质量监测与评价联盟等,一系列扎实合作为珠海加快打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市提供了坚实支撑。

科教融合:从“天际”到“课堂”

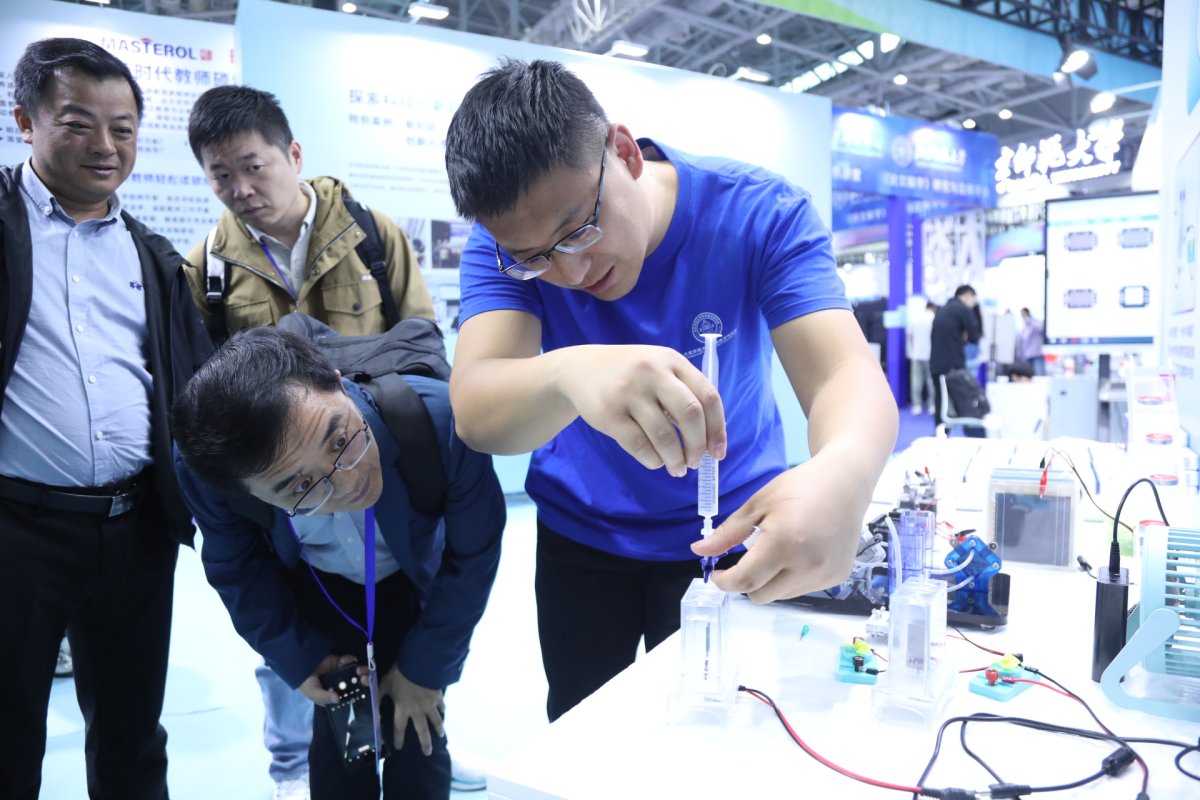

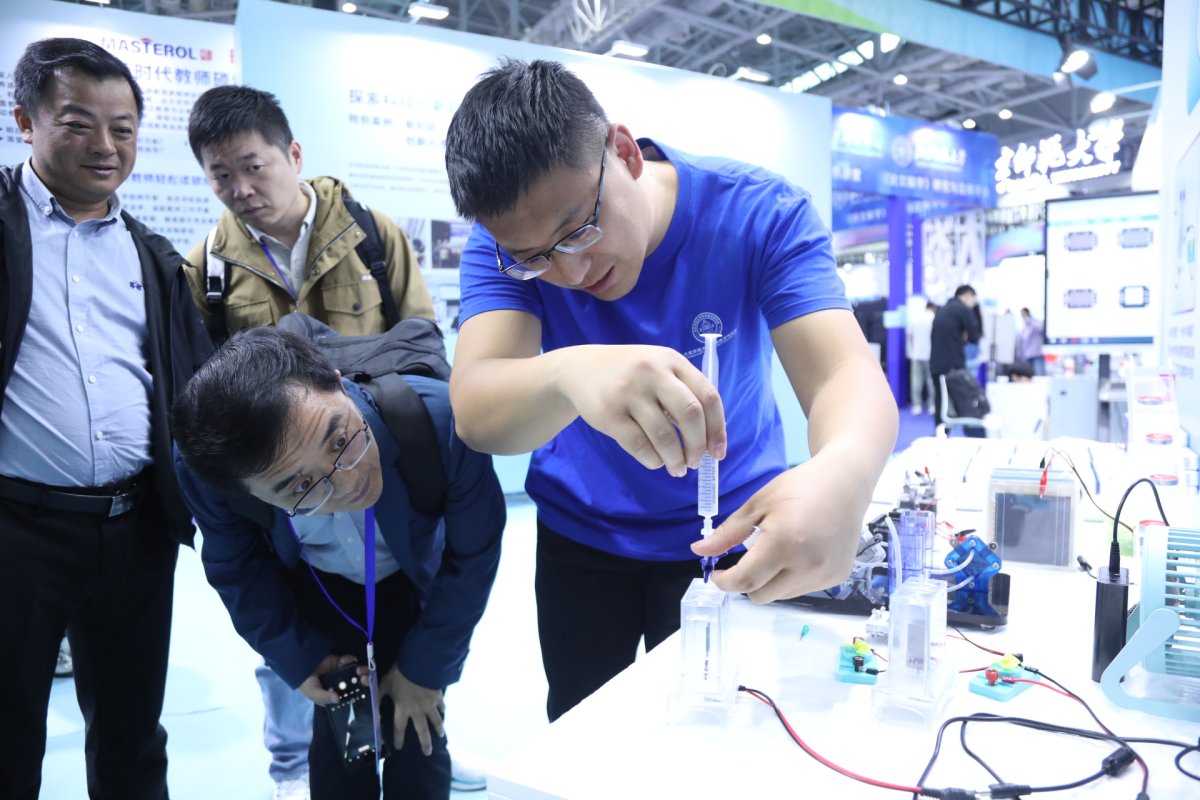

本届教博会会聚了来自不同领域的院士专家、科技工作者和教育工作者,紧扣教育科技融合趋势,一系列前沿成果的集中展示,构建起科技、人才赋能教育的全景图景。

在备受瞩目的发布环节,北京师范大学联合中国民航大学、北京航空航天大学、北京邮电大学等高校团队,共同推出“做飞机”航空科学课程。这套创新课程通过高仿真教具与沉浸式实践,搭建“可感知、可操作”的真实场景,贯通“小-初-高”全学段,开创了科技与教育深度融合的新范式。

广东省教育厅副厅长李璧亮,珠海市人民政府副市长苏虎,中国商飞公司科技委常委、一级专业总师李东升,教育部课程教材研究所党委委员、副所长江嵩,中国民航大学副校长李大庆,中国民航飞行员协会副理事长、春秋航空副总裁沈巍,北京师范大学党委常委、副校长汪明,北京师范大学科学教育研究院院长郑永和等共同发布“做飞机”航空科学课程。

在主旨报告环节,李东升以“航空科技筑梦未来”为题,从“百年筑梦航空强国、大飞机科普现实意义、商用飞机科学课实践、航空科普教育发展”四个方面阐释了航空高科技工程如何转化为基础教育的宝贵资源。

原国家首批航天员兼航天员教练吴杰在“航天员的风采”报告中,从现代火箭理论奠基人齐奥尔科夫斯基、中国航天事业奠基人钱学森的贡献切入,结合自身深厚的训练与教学经历,以亲历者视角,生动讲述了航天员严苛的日常训练、真实的太空生活,深情讲述了航天员群体背后不为人知的故事与厚重的历史文化。

本次教博会特别引入的国产大型客机C919科普模拟舱成为全场焦点。该模拟舱复刻真实驾驶舱,操纵杆、仪表盘、操控台等一应俱全,让学生们通过亲手操作飞行控制系统,感受航空工程的精密与魅力。这一实践场景不仅打通了航空科技与基础教育的壁垒,更将“国之重器”的科技成就转化为生动的育人资源。

专业飞行员参与课程实施。在教博会现场,他们带领中小学生进行模拟飞行,实现“专家带飞”。“这是我们首次将专业飞行培训经验融入基础教育,看到孩子们在模拟驾驶舱内专注的眼神,我们倍感振奋。”一位有着丰富飞行经验的飞行员表示。

规模空前:创新画卷徐徐展开

作为全国规模最大、密度最高的教育成果资源汇聚与交互平台,本届教博会展览面积超过3万平方米,近2000家单位参展,将举办论坛50余场、工作坊超千场,全方位展现中国教育创新的蓬勃力量。聚焦新时代立德树人与思政教育一体化创新、创新人才的发现与培养、粤港澳大湾区教育协同、教育优质均衡发展与学校特色办学、核心素养导向的课程教学改革、中小学科学教育提质增效、高素质专业化教师队伍建设、人工智能助力教育变革八大领域,涵盖五大板块,即综合展、专题展、区域成果展、高校成果展及系列论坛、工作坊、路演活动的配套活动,通过多层次、多维度的展示与活动,为教育创新搭建更广阔的平台。

其中,区域展馆(1号、2号馆)共计32个成果展区,展出26个省级教育部门、9个市县区级教育部门组织(不含港澳成果)推荐的成果展板1041块,成果展示工作坊1003场。单独设置“躬耕教坛 强国有我”第四届优秀中小学教师校长教研员讲坛,以及4场区域微论坛。

高校馆(3号馆)汇聚66所高校的472项前沿探索,北师大“强师工程”的系统性、清华大学“人工智能守护课堂”的前瞻性、多所职业院校“产教融合”的实践性交相辉映。

主题馆(4号馆)打造教育创新的“精品长廊”,SERVE奖标杆成果、国际教育经验、科学教育前沿、美育创新等在此深度聚焦。

社会展馆(5号馆)吸引人工智能教育、教育机器人、个性化学习、AI测评、智能教辅、AR/VR等教育科技、教育装备领域的企业参展,全面呈现教育科技的最新突破与未来趋势。

国际教育展馆(6号馆)包括青少年国际项目展示,各省教育国际交流协会项目成果展示、国际教育交流项目展示、“诗词咏流传”青少年国学盛典展示、“中国传统文化”世界表达等多个主题展区,共计将展示108个成果展板。

本届教博会进一步完善“展”“论”结合的展示体系。其中,两大品牌论坛备受瞩目:首次移师珠海的教育局长论坛,会聚400余名全国各地的“教育掌舵人”,围绕基础教育改革的深水区展开兼具政策高度与实践温度的深度研讨;与中国教育学会联合举办的首届中小学科学教育大会,则集结教育界与科技界智慧,共同求解“双减”背景下科学教育“加法”的系统方案,产出下一阶段科学教育的“实用指南”与“资源宝库”,为促进教育优质均衡发展、推进教育强国建设贡献力量。

共创未来:打造“永不落幕的教博会”

十载教博,汇创新力量;乘势而上,赴强国新程。

教博会作为具有强大社会影响力和学术汇聚力的品牌活动,其战略价值日益凸显。本届教博会着力构建“线上线下融合、会内会外联动”的持续性创新生态。通过“云上教博会”数字化平台,持续开放精品课程资源、创新成果案例与专家讲座内容,定期组织主题研讨、地方巡展与校园沙龙,让创新成果突破时空限制,在更广范围内生根发芽。

首次设立的“创新项目投融资对接区”,构建起“展示-对接-孵化-推广”的全链条支持体系,为具有市场潜力的教育科技项目搭建与资本对话的桥梁。第七届教博会教育创新成果路演大赛以“教育+AI”为核心赛道,设立学生成长、教研教学、校园管理三大赛道,为优质成果从创意走向市场一站式赋能。

为推动教育创新成果持续转化、深度融合,教博会建立创新成果数据库与专家资源库,开展成果应用追踪与效果评估,确保优秀成果能够持续发挥示范引领作用。通过构建“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”六位一体的协同创新机制,打造一个真正“永不落幕的教育创新共同体”。

南海之滨,千帆竞发;创新之树,四季常青。站在新起点上,教博会将继续汇聚众智、凝聚合力,与全国教育工作者和社会各界一道,共筑教育创新广阔舞台,共促教育发展澎湃大势,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业注入强劲的教育动能!

风起大湾区,创新浪潮奔涌;奋进新时代,教育新篇开启。11月15日,由北京师范大学主办的第七届中国教育创新成果公益博览会(以下简称教博会)在广东珠海国际会展中心开幕。本届教博会为期三天,以“汇聚·共享·创新——推动教育创新发展,服务教育强国建设”为主题,聚焦教育改革前沿问题,集中展示千余项具有前瞻性、引领性的优秀教育创新成果。

全国政协常委、教育部原副部长孙尧,广东省政协副主席、台盟广东省委会主委张嘉极,原文化部党组副书记、副部长赵少华,北京师范大学党委书记程建平,教育部副总督学、基础教育司司长田祖荫,中央文史研究馆馆员、中国书法家协会名誉主席苏士澍,敦煌研究院党委书记程亮,国家开发投资集团有限公司党群工作部主任张亮,民进中央参政议政部副部长林海,广东省教育厅副厅长李璧亮,珠海市人民政府副市长苏虎等出席开幕式。开幕式由北京师范大学常务副校长王守军主持。

来自国家部委、省市政府及机关单位、高校、行业协会和研究机构的领导、专家学者,中小学教育工作者,来自企业界、媒体界、公益界的人士齐聚珠海,共襄盛会。

十年深耕:从“启航”到“领航”

2015年,为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,由北京师范大学主办的首届中国教育创新成果公益博览会应运而生,开启了我国教育创新成果展示、交流、共享的新篇章;2018年起,教博会正式落地珠海,扎根粤港澳大湾区这片改革开放热土,实现从单一成果展示向“展示、交流、转化、孵化”一体化生态构建的转型升级,以更开阔的视野汇聚优质资源、融汇前沿理念。

回望十年征程,教博会始终与国家教育发展同频共振,累计展示国内外优秀教育创新成果近万项,吸引超百万名参与者,已成为引领教育创新的“风向标”、促进教育优质均衡发展的“连心桥”、助力教师专业成长的“加油站”以及中国教育对外开放的“闪亮名片”。

开幕式上,程建平指出,创新是引领发展的第一动力,教育创新是实现教育高质量发展的重要引擎。教博会是北师大深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,推动教育改革创新、助力教育强国建设的重要举措。本届教博会深化创新,构建“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,全景式呈现我国教育创新成果。作为中国教师教育的排头兵,北师大布局实施“强师工程”“教育数字化战略示范工程”,搭建全球教育交流合作新平台,服务教育优质均衡和高质量发展。未来,希望教博会能进一步汇聚创新智慧、推动成果转化,加速成为激荡思想、服务实践、引领发展、提升中国教育国际影响力的强劲引擎和长效平台。

田祖荫表示,当前我国基础教育已进入更加注重公平优质的新发展阶段,教育系统将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神,紧扣教育强国建设目标,着力在落实立德树人、促进全面发展、加强创新实践、加快扩优提质、强化协同育人和扩大国际影响等方面下功夫,加快构建高质量基础教育体系。他希望各界以本届教博会为契机,积极借鉴优秀创新成果,共同为夯实教育强国建设基点、实现中华民族伟大复兴作出历史贡献。

张嘉极表示,广东深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,锚定建设教育强省目标,推动教育公共服务质量和水平不断提升、高等教育跨越式发展、湾区教育合作持续深化,以教育现代化赋能广东在推进中国式现代化建设中走在前列。教博会自2018年永久落户珠海以来,已成为广东与国内外教育界交流合作的重要平台,为全省教育改革发展注入新动能。

苏虎表示,珠海始终秉持“办好人民满意的教育”的初心,坚定不移实施教育优先发展战略。作为教博会的永久举办地,珠海与北京师范大学携手深耕,从共建北师大珠海校区,到落地珠海市教育创新成果转化基地、共建广东省中小学教师发展中心、发起粤港澳教育质量监测与评价联盟等,一系列扎实合作为珠海加快打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市提供了坚实支撑。

科教融合:从“天际”到“课堂”

本届教博会会聚了来自不同领域的院士专家、科技工作者和教育工作者,紧扣教育科技融合趋势,一系列前沿成果的集中展示,构建起科技、人才赋能教育的全景图景。

在备受瞩目的发布环节,北京师范大学联合中国民航大学、北京航空航天大学、北京邮电大学等高校团队,共同推出“做飞机”航空科学课程。这套创新课程通过高仿真教具与沉浸式实践,搭建“可感知、可操作”的真实场景,贯通“小-初-高”全学段,开创了科技与教育深度融合的新范式。

广东省教育厅副厅长李璧亮,珠海市人民政府副市长苏虎,中国商飞公司科技委常委、一级专业总师李东升,教育部课程教材研究所党委委员、副所长江嵩,中国民航大学副校长李大庆,中国民航飞行员协会副理事长、春秋航空副总裁沈巍,北京师范大学党委常委、副校长汪明,北京师范大学科学教育研究院院长郑永和等共同发布“做飞机”航空科学课程。

在主旨报告环节,李东升以“航空科技筑梦未来”为题,从“百年筑梦航空强国、大飞机科普现实意义、商用飞机科学课实践、航空科普教育发展”四个方面阐释了航空高科技工程如何转化为基础教育的宝贵资源。

原国家首批航天员兼航天员教练吴杰在“航天员的风采”报告中,从现代火箭理论奠基人齐奥尔科夫斯基、中国航天事业奠基人钱学森的贡献切入,结合自身深厚的训练与教学经历,以亲历者视角,生动讲述了航天员严苛的日常训练、真实的太空生活,深情讲述了航天员群体背后不为人知的故事与厚重的历史文化。

本次教博会特别引入的国产大型客机C919科普模拟舱成为全场焦点。该模拟舱复刻真实驾驶舱,操纵杆、仪表盘、操控台等一应俱全,让学生们通过亲手操作飞行控制系统,感受航空工程的精密与魅力。这一实践场景不仅打通了航空科技与基础教育的壁垒,更将“国之重器”的科技成就转化为生动的育人资源。

专业飞行员参与课程实施。在教博会现场,他们带领中小学生进行模拟飞行,实现“专家带飞”。“这是我们首次将专业飞行培训经验融入基础教育,看到孩子们在模拟驾驶舱内专注的眼神,我们倍感振奋。”一位有着丰富飞行经验的飞行员表示。

规模空前:创新画卷徐徐展开

作为全国规模最大、密度最高的教育成果资源汇聚与交互平台,本届教博会展览面积超过3万平方米,近2000家单位参展,将举办论坛50余场、工作坊超千场,全方位展现中国教育创新的蓬勃力量。聚焦新时代立德树人与思政教育一体化创新、创新人才的发现与培养、粤港澳大湾区教育协同、教育优质均衡发展与学校特色办学、核心素养导向的课程教学改革、中小学科学教育提质增效、高素质专业化教师队伍建设、人工智能助力教育变革八大领域,涵盖五大板块,即综合展、专题展、区域成果展、高校成果展及系列论坛、工作坊、路演活动的配套活动,通过多层次、多维度的展示与活动,为教育创新搭建更广阔的平台。

其中,区域展馆(1号、2号馆)共计32个成果展区,展出26个省级教育部门、9个市县区级教育部门组织(不含港澳成果)推荐的成果展板1041块,成果展示工作坊1003场。单独设置“躬耕教坛 强国有我”第四届优秀中小学教师校长教研员讲坛,以及4场区域微论坛。

高校馆(3号馆)汇聚66所高校的472项前沿探索,北师大“强师工程”的系统性、清华大学“人工智能守护课堂”的前瞻性、多所职业院校“产教融合”的实践性交相辉映。

主题馆(4号馆)打造教育创新的“精品长廊”,SERVE奖标杆成果、国际教育经验、科学教育前沿、美育创新等在此深度聚焦。

社会展馆(5号馆)吸引人工智能教育、教育机器人、个性化学习、AI测评、智能教辅、AR/VR等教育科技、教育装备领域的企业参展,全面呈现教育科技的最新突破与未来趋势。

国际教育展馆(6号馆)包括青少年国际项目展示,各省教育国际交流协会项目成果展示、国际教育交流项目展示、“诗词咏流传”青少年国学盛典展示、“中国传统文化”世界表达等多个主题展区,共计将展示108个成果展板。

本届教博会进一步完善“展”“论”结合的展示体系。其中,两大品牌论坛备受瞩目:首次移师珠海的教育局长论坛,会聚400余名全国各地的“教育掌舵人”,围绕基础教育改革的深水区展开兼具政策高度与实践温度的深度研讨;与中国教育学会联合举办的首届中小学科学教育大会,则集结教育界与科技界智慧,共同求解“双减”背景下科学教育“加法”的系统方案,产出下一阶段科学教育的“实用指南”与“资源宝库”,为促进教育优质均衡发展、推进教育强国建设贡献力量。

共创未来:打造“永不落幕的教博会”

十载教博,汇创新力量;乘势而上,赴强国新程。

教博会作为具有强大社会影响力和学术汇聚力的品牌活动,其战略价值日益凸显。本届教博会着力构建“线上线下融合、会内会外联动”的持续性创新生态。通过“云上教博会”数字化平台,持续开放精品课程资源、创新成果案例与专家讲座内容,定期组织主题研讨、地方巡展与校园沙龙,让创新成果突破时空限制,在更广范围内生根发芽。

首次设立的“创新项目投融资对接区”,构建起“展示-对接-孵化-推广”的全链条支持体系,为具有市场潜力的教育科技项目搭建与资本对话的桥梁。第七届教博会教育创新成果路演大赛以“教育+AI”为核心赛道,设立学生成长、教研教学、校园管理三大赛道,为优质成果从创意走向市场一站式赋能。

为推动教育创新成果持续转化、深度融合,教博会建立创新成果数据库与专家资源库,开展成果应用追踪与效果评估,确保优秀成果能够持续发挥示范引领作用。通过构建“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”六位一体的协同创新机制,打造一个真正“永不落幕的教育创新共同体”。

南海之滨,千帆竞发;创新之树,四季常青。站在新起点上,教博会将继续汇聚众智、凝聚合力,与全国教育工作者和社会各界一道,共筑教育创新广阔舞台,共促教育发展澎湃大势,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业注入强劲的教育动能!

-我已经到底线啦-

暂时没有评论