编者按:中国教育创新成果公益博览会(以下简称“教博会”)是北京师范大学主办的国内唯一由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、倡导公益精神的教育盛会。自2015年启动以来,教博会坚持以应用为导向、以公益为底色、以创新为内核,累计展示了上万项国内外优秀教育创新成果,构建了“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,吸引了超百万观众与专业参与者,成为极具影响力的教育盛会和中国教育创新走向世界的重要窗口。

2025年11月15日至17日,第七届教博会将在珠海国际会展中心举办。根据教博会组委会的整体安排,作为北京师范大学主办的国家级教育期刊,《中国教师》杂志承担了本届教博会会刊的出版工作。为迎接第七届教博会的召开,本刊特别策划了“‘我’与教博会:见证·参与·畅想”主题征文活动,邀请历届参与者、观察者、受益者以文字记录与教博会的深度链接。这些故事里,有教育理想主义的坚守,有创新实践的突破,有跨界合作的惊喜,更有对未来教育的无限期许。现选发部分文章,试图还原这场智慧盛宴中那些动人的成长瞬间。

从项目式学习到AI赋能:一位物理教师的教博会成长叙事

文/王洪斌

教博会自创办以来,始终是我国教育改革创新成果展示、交流与推广的重要平台。它不仅汇聚了全国教育一线的智慧结晶,更成为推动“教育、科技、人才”三位一体协同发展的重要载体。作为一名长期扎根中学物理教学与研究的教育工作者,我既是教博会的见证者,也是积极参与者,更愿成为未来教育改革的畅想者和实践者。

一、现场:融入教育创新的时代图景

我最早接触教博会是在2023年。那一年,第六届教博会在珠海举办,我们团队研发的“电在我家:基于课标的初中物理项目式学习”(以下简称“电在我家”)成果参展,我真正走进了这个充满生活创想与智慧碰撞的盛会。

“电在我家”是一项以项目式学习为路径,深度融合国家课程标准与真实生活情境的初中物理课程创新成果。我们以“节能小屋的电力系统”为总项目,将初中“电与磁”板块的知识重构为九个循序渐进的子项目,如“让节能房亮起来”“门铃制作”“自制小风扇”等。学生不再是被动接受知识的容器,而成为“家庭电路设计师”,在解决真实问题的过程中主动构建知识、发展能力。

在第六届教博会的展区里,来自全国各地的教师、教研员和教育管理者在我们的展台前驻足,认真翻阅项目手册,观看学生作品视频,甚至亲自体验学生设计的简易电路装置。那一刻,我深刻感受到教博会所带来的辐射力与影响力。它不仅仅是一个展示的窗口,更是一个激发共鸣、促成合作的教育生态场。尤其让我难忘的是,一位来自西北地区的教师激动地告诉我,她一直在寻找能使物理知识“活”起来的方式,而“电在我家”为她提供了清晰的实践路径。

这张摄于展台前的照片(见图1),不仅记录了我们团队的展示瞬间,更凝结了无数教育同行对教学创新的渴望与追求。它提醒我,教育的真谛在于唤醒、在于赋能,而教博会正是这种唤醒与赋能的最佳注脚。

二、辐射:从课堂实践到区域推广的路径探索

“电在我家”项目,我不仅是设计者和实施者,更逐渐成为项目推广与迭代的推动者。在重庆市江津区教师发展中心的支持下,我们组建了区域项目化学习研究共同体,覆盖15所项目实验校,开展了系统的教师培训、课例打磨与资源建设。

项目中,我们尤为注重评价机制的建设。不再是简单的结果打分,而是构建了涵盖课堂表现、项目作品、跨学科实践等多维度的评价体系。例如,在“节能房电路设计”任务中,学生不仅要比拼电路的完整性与安全性,还要体现节能理念与审美表达。这种全面而立体的评价,真正实现了“以评促学、以评促教”。

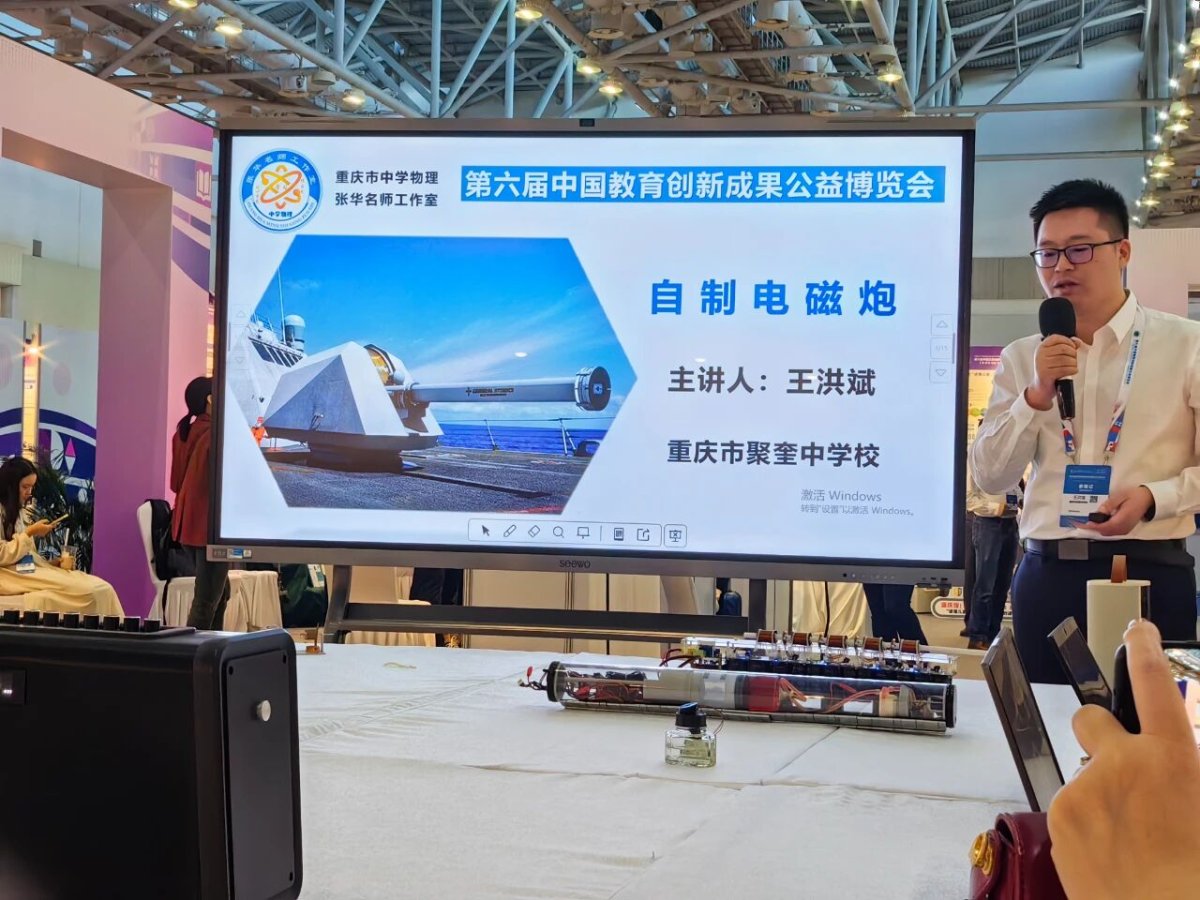

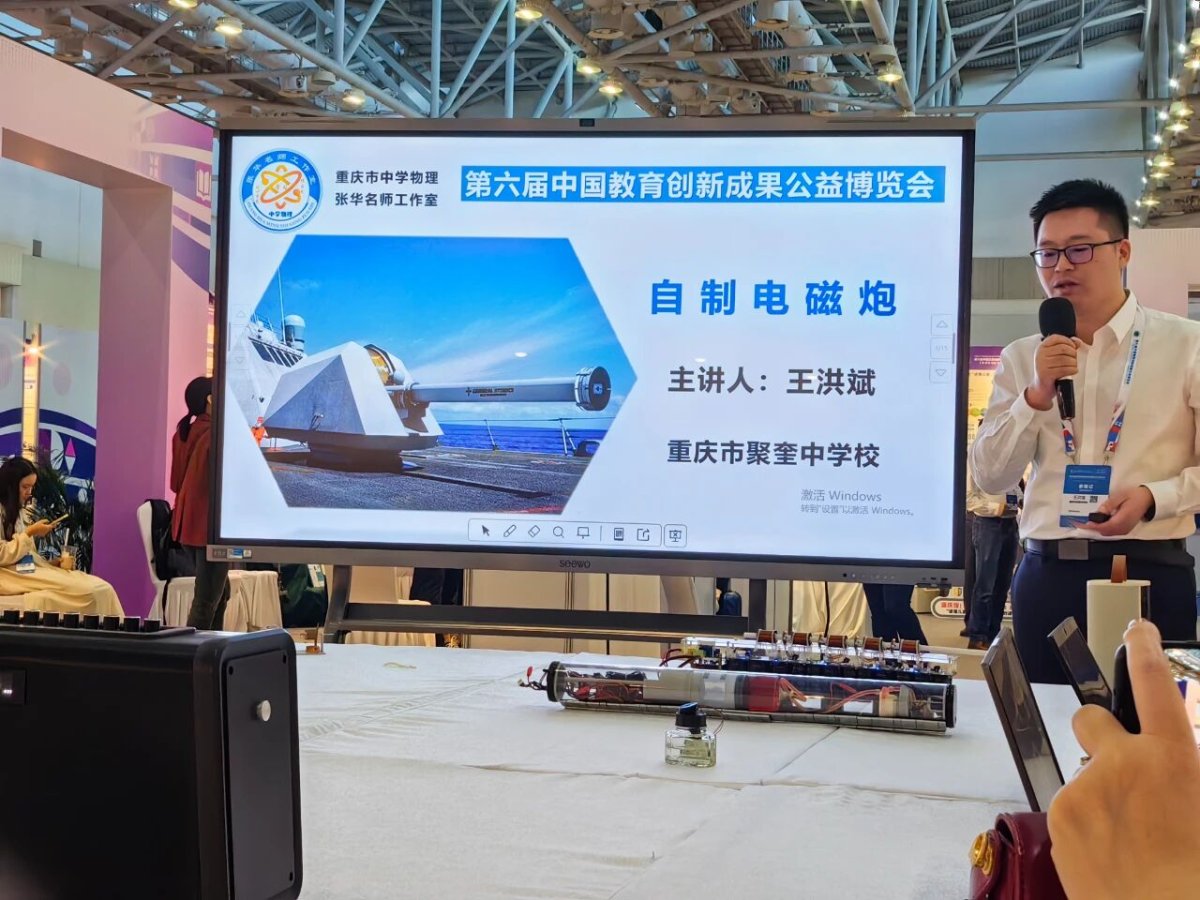

在教博会的演讲厅,我代表团队做了题为“自制电磁炮”项目化学习中的探究与创新分享(见图2)。我从一个具体的课例出发,阐释如何通过对真实问题的拆解、实验、迭代,培养学生的科学思维与工程素养。会后,多位老师主动联系我,希望获取教学设计和评价工具,甚至邀请我们团队赴当地开展教师培训。这些反馈让我深刻意识到,好的教育创新不应束之高阁,而应回归课堂、赋能教师、服务学生。

参与教博会的过程,也是我们团队自我提升和成果迭代的过程。通过聆听其他展区的报告、参与圆桌论坛,我们不断吸收来自高校、科研机构与其他区域的新理念、新做法。例如,我们从上海某小学的跨学科主题学习中获得启发,进一步优化了“电在我家”中技术与工程思维的融合方式。这种开放、共享、互惠的交流机制,正是教博会最为珍贵的价值所在。

三、前瞻:迈向智能与融合的教育新路径

2025年11月,第七届教博会即将再度开幕。这一次,我带着两个新的研究项目——“生成式课堂:‘人工智能+教育’背景下的教学范式创新”(以下简称“生成式课堂”)与“创新一小时:初中物理整合与发展20年探索”(以下简称“创新一小时”)重返这个教育创新的盛宴。这两个项目,既彰显了我对学科教学创新的持续探索,也体现了对教育数字化与素养导向改革的双重回应。

“生成式课堂”源于我们对ChatGPT等生成式AI教育应用的深刻反思。它不是简单地将技术工具引入课堂,而是强调“教师主导—学生主体—智能体辅助”的新型教学结构。我们通过设计教学专用智能体(如“文言文导师”“电路实验伙伴”),将其嵌入“任务驱动—生成反馈—迭代完善”的学习流程中,从而实现大规模个性化教学。在第七届教博会上,我希望通过真实课例展示,让更多教师理解如何“用好AI”而非“被AI所用”,真正实现技术赋能的教育升维。

而“创新一小时”则代表了我对物理学科整合与育人方式的长远思考。该项目通过弹性课时设计、真实情境导入与跨学科项目融合,突破传统课堂的时空限制,推动学生从“学物理”走向“用物理创未来”。例如,我们以“声声入耳音乐会”为主题,整合声学、音乐、工程设计与美术表达,让学生在一系列“一小时”单元中完成从知识建构到作品展示的全过程。这不仅是一场学科实践,更是一场素养落地的教育实验。

我相信,在第七届教博会上,这两个项目将与其他众多优秀成果一起,共同勾勒出未来教育的轮廓:更智能、更融合、更以人为本。而我,也愿意继续以实践者、反思者、传播者的身份,在这场教育的深刻变革中贡献微薄之力。教育是一场漫长的接力,既要仰望星空,也需脚踏实地。教博会于我,正是这样一个既能仰望星空、又能脚踏实地的平台。它让我看到中国教育的辽阔视野与深刻实践,也让我感受到无数教育同仁的初心与热忱。

从“电在我家”到“生成式课堂”,从项目式学习到人工智能整合,变的是方法与工具,不变的则是对“好的教育”的持续追问与执着追求。期待在今年的教博会上,与更多志同道合者相遇,共同见证、参与、畅想中国教育的美好未来。

作者简介:

重庆市聚奎中学校物理教师,重庆市中学物理张华名师工作室成员,重庆市江津区课堂提质行动先进个人,重庆市江津区优秀教师。多次在市级、区级教育教学技能竞赛中获得一等奖,获得国家实用新型专利一项,主持多项课题研究,在《中学物理教学参考》等刊物发表论文数篇。

编者按:中国教育创新成果公益博览会(以下简称“教博会”)是北京师范大学主办的国内唯一由高校主办、指向教育内涵发展、全面服务我国教育实践、倡导公益精神的教育盛会。自2015年启动以来,教博会坚持以应用为导向、以公益为底色、以创新为内核,累计展示了上万项国内外优秀教育创新成果,构建了“政府+学校+企业+科研机构+社会组织+国际资源”的协同创新生态,吸引了超百万观众与专业参与者,成为极具影响力的教育盛会和中国教育创新走向世界的重要窗口。

2025年11月15日至17日,第七届教博会将在珠海国际会展中心举办。根据教博会组委会的整体安排,作为北京师范大学主办的国家级教育期刊,《中国教师》杂志承担了本届教博会会刊的出版工作。为迎接第七届教博会的召开,本刊特别策划了“‘我’与教博会:见证·参与·畅想”主题征文活动,邀请历届参与者、观察者、受益者以文字记录与教博会的深度链接。这些故事里,有教育理想主义的坚守,有创新实践的突破,有跨界合作的惊喜,更有对未来教育的无限期许。现选发部分文章,试图还原这场智慧盛宴中那些动人的成长瞬间。

从项目式学习到AI赋能:一位物理教师的教博会成长叙事

文/王洪斌

教博会自创办以来,始终是我国教育改革创新成果展示、交流与推广的重要平台。它不仅汇聚了全国教育一线的智慧结晶,更成为推动“教育、科技、人才”三位一体协同发展的重要载体。作为一名长期扎根中学物理教学与研究的教育工作者,我既是教博会的见证者,也是积极参与者,更愿成为未来教育改革的畅想者和实践者。

一、现场:融入教育创新的时代图景

我最早接触教博会是在2023年。那一年,第六届教博会在珠海举办,我们团队研发的“电在我家:基于课标的初中物理项目式学习”(以下简称“电在我家”)成果参展,我真正走进了这个充满生活创想与智慧碰撞的盛会。

“电在我家”是一项以项目式学习为路径,深度融合国家课程标准与真实生活情境的初中物理课程创新成果。我们以“节能小屋的电力系统”为总项目,将初中“电与磁”板块的知识重构为九个循序渐进的子项目,如“让节能房亮起来”“门铃制作”“自制小风扇”等。学生不再是被动接受知识的容器,而成为“家庭电路设计师”,在解决真实问题的过程中主动构建知识、发展能力。

在第六届教博会的展区里,来自全国各地的教师、教研员和教育管理者在我们的展台前驻足,认真翻阅项目手册,观看学生作品视频,甚至亲自体验学生设计的简易电路装置。那一刻,我深刻感受到教博会所带来的辐射力与影响力。它不仅仅是一个展示的窗口,更是一个激发共鸣、促成合作的教育生态场。尤其让我难忘的是,一位来自西北地区的教师激动地告诉我,她一直在寻找能使物理知识“活”起来的方式,而“电在我家”为她提供了清晰的实践路径。

这张摄于展台前的照片(见图1),不仅记录了我们团队的展示瞬间,更凝结了无数教育同行对教学创新的渴望与追求。它提醒我,教育的真谛在于唤醒、在于赋能,而教博会正是这种唤醒与赋能的最佳注脚。

二、辐射:从课堂实践到区域推广的路径探索

“电在我家”项目,我不仅是设计者和实施者,更逐渐成为项目推广与迭代的推动者。在重庆市江津区教师发展中心的支持下,我们组建了区域项目化学习研究共同体,覆盖15所项目实验校,开展了系统的教师培训、课例打磨与资源建设。

项目中,我们尤为注重评价机制的建设。不再是简单的结果打分,而是构建了涵盖课堂表现、项目作品、跨学科实践等多维度的评价体系。例如,在“节能房电路设计”任务中,学生不仅要比拼电路的完整性与安全性,还要体现节能理念与审美表达。这种全面而立体的评价,真正实现了“以评促学、以评促教”。

在教博会的演讲厅,我代表团队做了题为“自制电磁炮”项目化学习中的探究与创新分享(见图2)。我从一个具体的课例出发,阐释如何通过对真实问题的拆解、实验、迭代,培养学生的科学思维与工程素养。会后,多位老师主动联系我,希望获取教学设计和评价工具,甚至邀请我们团队赴当地开展教师培训。这些反馈让我深刻意识到,好的教育创新不应束之高阁,而应回归课堂、赋能教师、服务学生。

参与教博会的过程,也是我们团队自我提升和成果迭代的过程。通过聆听其他展区的报告、参与圆桌论坛,我们不断吸收来自高校、科研机构与其他区域的新理念、新做法。例如,我们从上海某小学的跨学科主题学习中获得启发,进一步优化了“电在我家”中技术与工程思维的融合方式。这种开放、共享、互惠的交流机制,正是教博会最为珍贵的价值所在。

三、前瞻:迈向智能与融合的教育新路径

2025年11月,第七届教博会即将再度开幕。这一次,我带着两个新的研究项目——“生成式课堂:‘人工智能+教育’背景下的教学范式创新”(以下简称“生成式课堂”)与“创新一小时:初中物理整合与发展20年探索”(以下简称“创新一小时”)重返这个教育创新的盛宴。这两个项目,既彰显了我对学科教学创新的持续探索,也体现了对教育数字化与素养导向改革的双重回应。

“生成式课堂”源于我们对ChatGPT等生成式AI教育应用的深刻反思。它不是简单地将技术工具引入课堂,而是强调“教师主导—学生主体—智能体辅助”的新型教学结构。我们通过设计教学专用智能体(如“文言文导师”“电路实验伙伴”),将其嵌入“任务驱动—生成反馈—迭代完善”的学习流程中,从而实现大规模个性化教学。在第七届教博会上,我希望通过真实课例展示,让更多教师理解如何“用好AI”而非“被AI所用”,真正实现技术赋能的教育升维。

而“创新一小时”则代表了我对物理学科整合与育人方式的长远思考。该项目通过弹性课时设计、真实情境导入与跨学科项目融合,突破传统课堂的时空限制,推动学生从“学物理”走向“用物理创未来”。例如,我们以“声声入耳音乐会”为主题,整合声学、音乐、工程设计与美术表达,让学生在一系列“一小时”单元中完成从知识建构到作品展示的全过程。这不仅是一场学科实践,更是一场素养落地的教育实验。

我相信,在第七届教博会上,这两个项目将与其他众多优秀成果一起,共同勾勒出未来教育的轮廓:更智能、更融合、更以人为本。而我,也愿意继续以实践者、反思者、传播者的身份,在这场教育的深刻变革中贡献微薄之力。教育是一场漫长的接力,既要仰望星空,也需脚踏实地。教博会于我,正是这样一个既能仰望星空、又能脚踏实地的平台。它让我看到中国教育的辽阔视野与深刻实践,也让我感受到无数教育同仁的初心与热忱。

从“电在我家”到“生成式课堂”,从项目式学习到人工智能整合,变的是方法与工具,不变的则是对“好的教育”的持续追问与执着追求。期待在今年的教博会上,与更多志同道合者相遇,共同见证、参与、畅想中国教育的美好未来。

作者简介:

重庆市聚奎中学校物理教师,重庆市中学物理张华名师工作室成员,重庆市江津区课堂提质行动先进个人,重庆市江津区优秀教师。多次在市级、区级教育教学技能竞赛中获得一等奖,获得国家实用新型专利一项,主持多项课题研究,在《中学物理教学参考》等刊物发表论文数篇。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论