宋雪梅

2025-11-06 01:28

宋雪梅

2025-11-06 01:28

在全球能源转型与数字化转型的双重浪潮下,AI不再只是技术角逐,更演变为一场电力之战。当人工智能的算力饥渴遇上制造业的用电焦虑,一座城市该如何破局?珠海高新区以全国首个城市级智能微电网改革试点作出了回答。

上月底,由珠海市高新建设投资有限公司与广东电网能源投资有限公司共同建设的试点项目正式签约启动,旨在探索城市级智能微电网建设经验,构建“大电网保社会供电、微电网保园区供电”的多层次供电体系。

这并非简单的技术升级,而是一场关乎城市能源体系、产业竞争力乃至未来发展格局的深度转型。我们不禁要问:全国首个城市级智能微电网改革试点,为何花落珠海高新区?这个被寄予厚望的改革模式,究竟破解了哪些核心难题?它又将为全国区域能源转型与产业协同,提供一个怎样的“珠海样本”?这场静悄悄的能源革命,正以前瞻布局、创新作为,在南海之滨破冰启航。

改革之源:

以能源变革回应产业升级的“时代之问”

一座1千兆瓦的数据中心,一年要用多少电?答案令人震惊——相当于一座中等大小城市的全年耗电量。随着人工智能浪潮升温,从模型训练到计算推理,每一次算力迭代,背后都是电力系统的极限挑战。

业界正在形成一种共识:制约未来人工智能发展的关键瓶颈,已从芯片算力转向电力保障。电力,正成为AI发展的战略资源与核心基础设施。

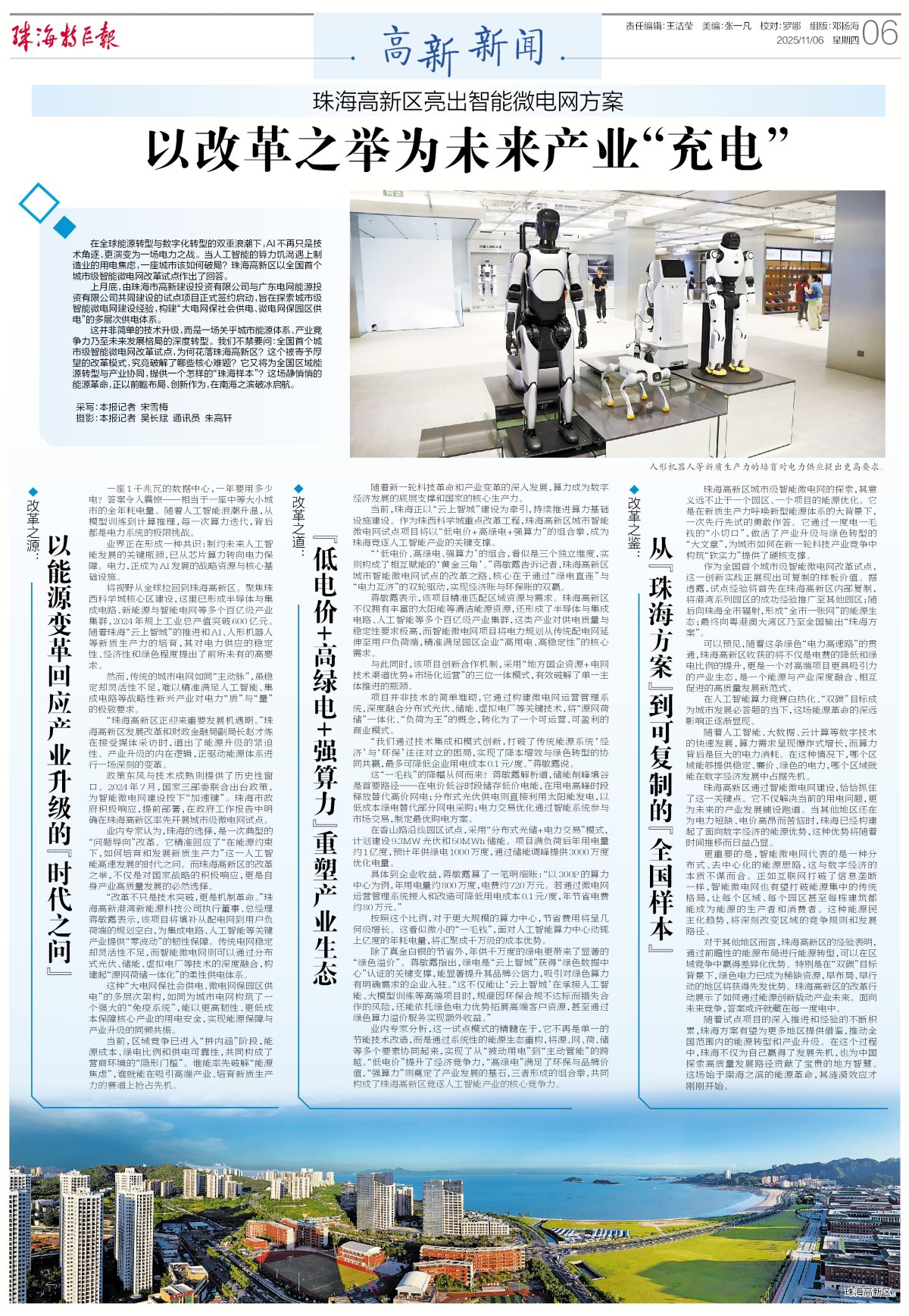

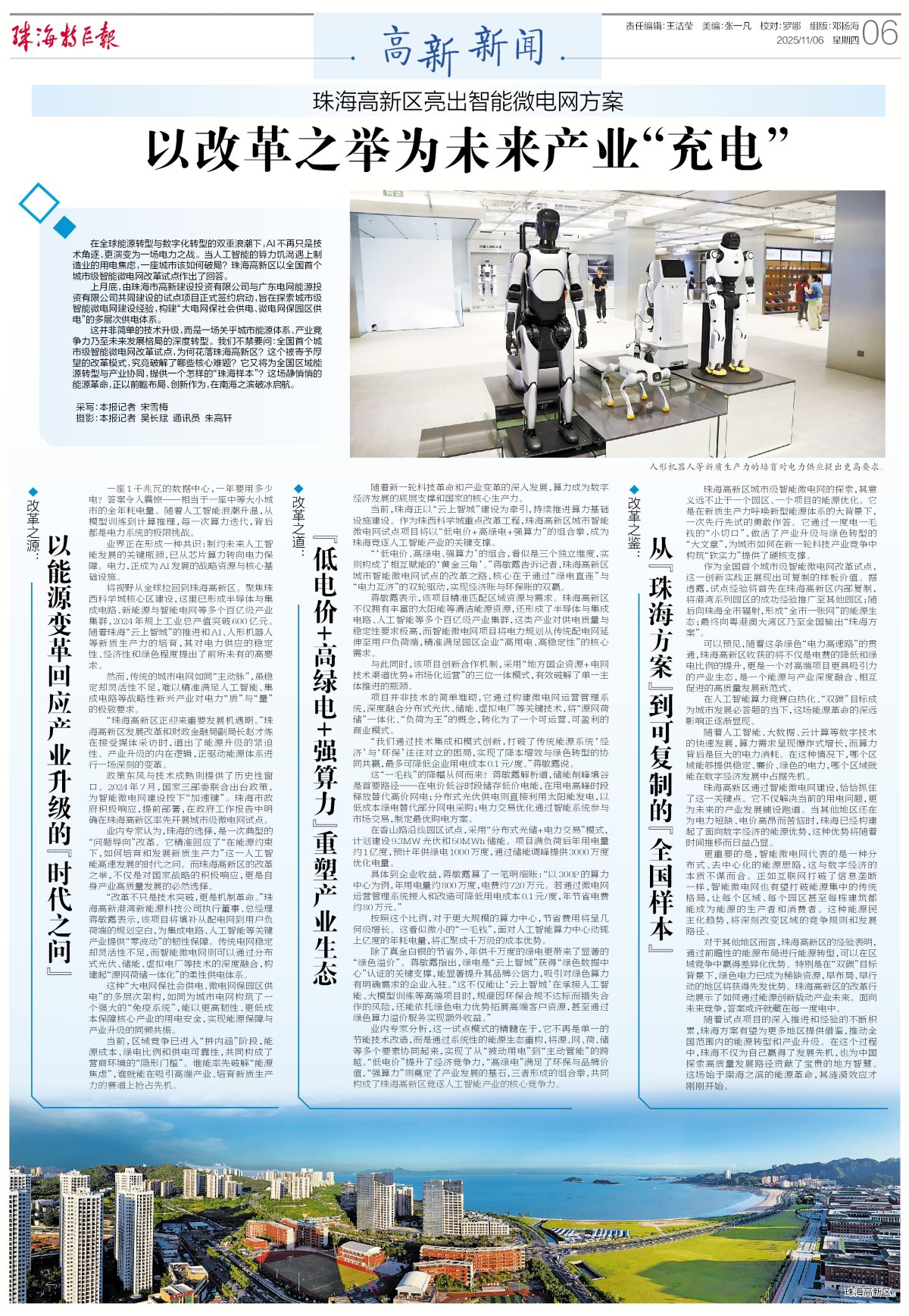

将视野从全球拉回到珠海高新区。聚焦珠西科学城核心区建设,这里已形成半导体与集成电路、新能源与智能电网等多个百亿级产业集群,2024年规上工业总产值突破600亿元。随着珠海“云上智城”的推进和AI、人形机器人等新质生产力的培育,其对电力供应的稳定性、经济性和绿色程度提出了前所未有的高要求。

然而,传统的城市电网如同“主动脉”,虽稳定却灵活性不足,难以精准满足人工智能、集成电路等战略性新兴产业对电力“质”与“量”的极致要求。

“珠海高新区正迎来重要发展机遇期。”珠海高新区发展改革和财政金融局副局长赵才炼在接受媒体采访时,道出了能源升级的紧迫性。产业升级的内在逻辑,正驱动能源体系进行一场深刻的变革。

政策东风与技术成熟则提供了历史性窗口。2024年7月,国家三部委联合出台政策,为智能微电网建设按下“加速键”。珠海市政府积极响应,提前部署,在政府工作报告中明确在珠海高新区率先开展城市级微电网试点。

业内专家认为,珠海的选择,是一次典型的“问题导向”改革。它精准回应了“在能源约束下,如何培育和发展新质生产力”这一人工智能高速发展的时代之问。而珠海高新区的改革之举,不仅是对国家战略的积极响应,更是自身产业高质量发展的必然选择。

“改革不只是技术突破,更是机制革命。”珠海高新港湾新能源科技公司执行董事、总经理蒋敏露表示,该项目将填补从配电网到用户负荷端的规划空白,为集成电路、人工智能等关键产业提供“零波动”的韧性保障。传统电网稳定却灵活性不足,而智能微电网则可以通过分布式光伏、储能、虚拟电厂等技术的深度融合,构建起“源网荷储一体化”的柔性供电体系。

这种“大电网保社会供电、微电网保园区供电”的多层次架构,如同为城市电网构筑了一个强大的“免疫系统”,能以更高韧性、更低成本保障核心产业的用电安全,实现能源保障与产业升级的同频共振。

当前,区域竞争已进入“拼内涵”阶段,能源成本、绿电比例和供电可靠性,共同构成了营商环境的“隐形门槛”。谁能率先破解“能源焦虑”,谁就能在吸引高端产业、培育新质生产力的赛道上抢占先机。

改革之道:

“低电价+高绿电+强算力”重塑产业生态

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,算力成为数字经济发展的底层支撑和国家的核心生产力。

当前,珠海正以“云上智城”建设为牵引,持续推进算力基础设施建设。作为珠西科学城重点改革工程,珠海高新区城市智能微电网试点项目将以“低电价+高绿电+强算力”的组合拳,成为珠海竞逐人工智能产业的关键支撑。

“‘低电价、高绿电、强算力’的组合,看似是三个独立维度,实则构成了相互赋能的‘黄金三角’。”蒋敏露告诉记者,珠海高新区城市智能微电网试点的改革之路,核心在于通过“绿电直连”与“电力互济”的双轮驱动,实现经济账与环保账的双赢。

蒋敏露表示,该项目精准匹配区域资源与需求。珠海高新区不仅拥有丰富的太阳能等清洁能源资源,还形成了半导体与集成电路、人工智能等多个百亿级产业集群,这类产业对供电质量与稳定性要求极高,而智能微电网项目将电力规划从传统配电网延伸至用户负荷端,精准满足园区企业“高用电、高稳定性”的核心需求。

与此同时,该项目创新合作机制,采用“地方国企资源+电网技术渠道优势+市场化运营”的三位一体模式,有效破解了单一主体推进的瓶颈。

项目并非技术的简单堆砌,它通过构建微电网运营管理系统,深度融合分布式光伏、储能、虚拟电厂等关键技术,将“源网荷储”一体化、“负荷为王”的概念,转化为了一个可运营、可盈利的商业模式。

“我们通过技术集成和模式创新,打破了传统能源系统‘经济’与‘环保’往往对立的困局,实现了降本增效与绿色转型的协同共赢,最多可降低企业用电成本0.1元/度。”蒋敏露说。

这“一毛钱”的降幅从何而来?蒋敏露解析道,储能削峰填谷是首要路径——在电价低谷时段储存低价电能,在用电高峰时段释放替代高价网电;分布式光伏供电则直接利用太阳能发电,以低成本绿电替代部分网电采购;电力交易优化通过智能系统参与市场交易,制定最优购电方案。

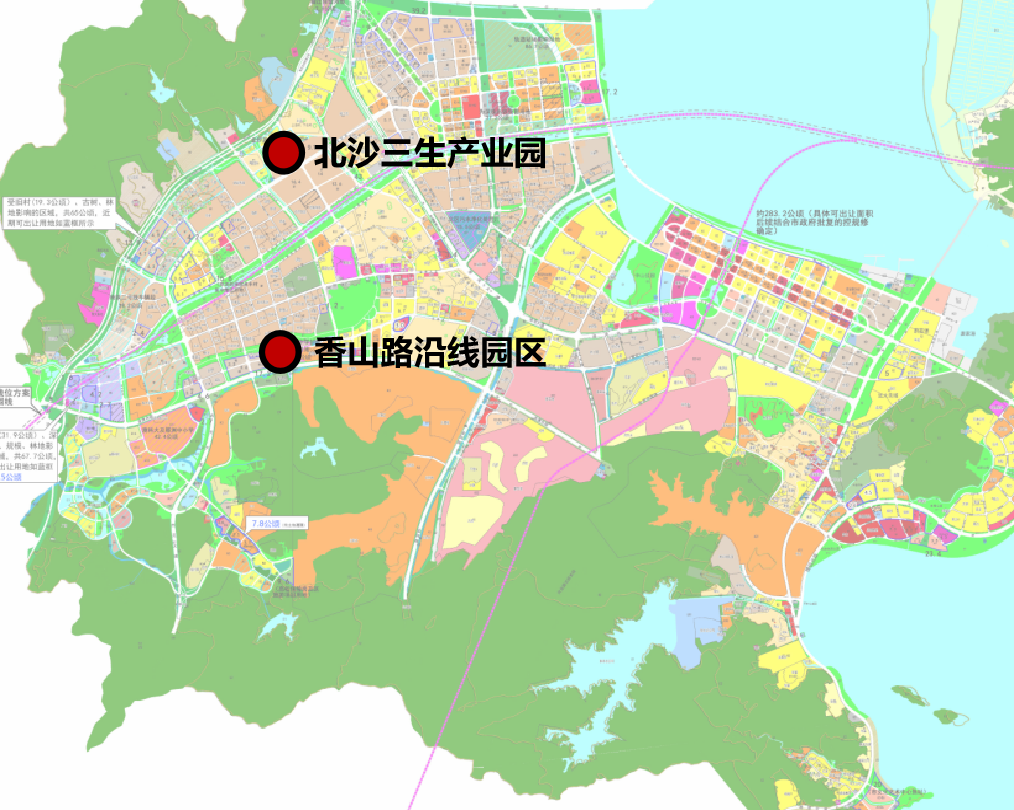

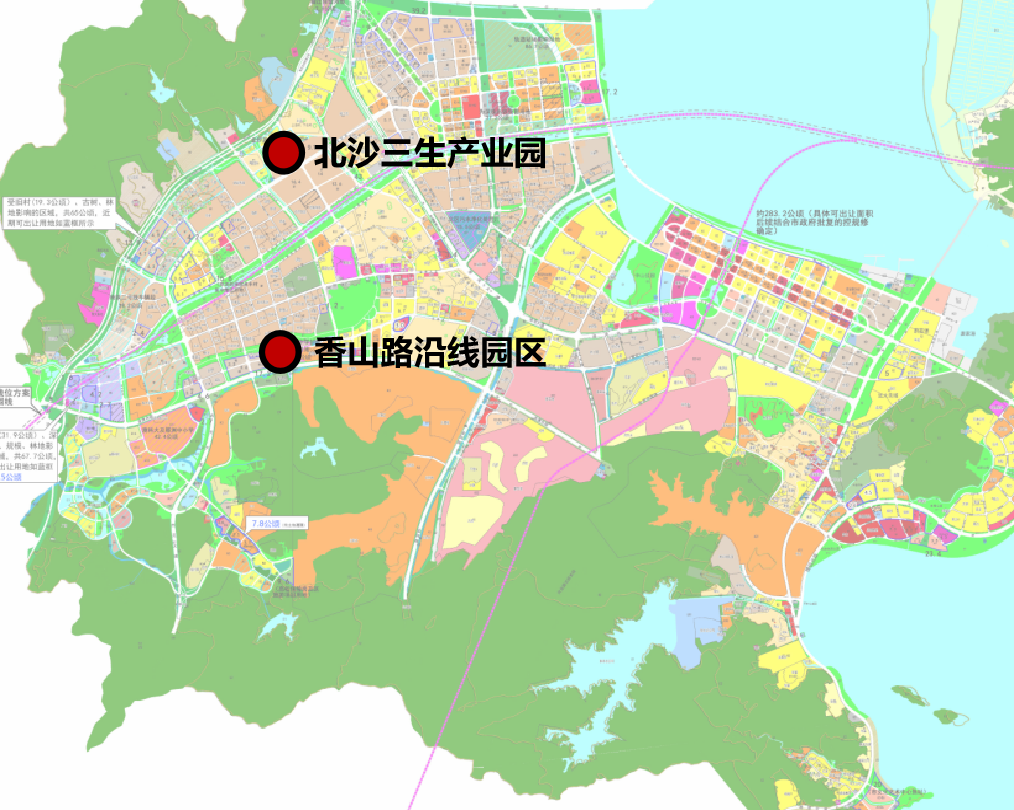

在香山路沿线园区试点,采用“分布式光储+电力交易”模式,计划建设9.3MW光伏和50MWh储能。项目满负荷后年用电量约1亿度,预计年供绿电1000万度,通过储能调峰提供3000万度优化电量。

具体到企业收益,蒋敏露算了一笔明细账:“以300P的算力中心为例,年用电量约800万度,电费约720万元。若通过微电网运营管理系统接入和改造可降低用电成本0.1元/度,年节省电费约80万元。”

按照这个比例,对于更大规模的算力中心,节省费用将呈几何级增长。这看似微小的“一毛钱”,面对人工智能算力中心动辄上亿度的年耗电量,将汇聚成千万级的成本优势。

除了真金白银的节省外,年供千万度的绿电更带来了显著的“绿色溢价”。蒋敏露指出,绿电是“云上智城”获得“绿色数据中心”认证的关键支撑,能显著提升其品牌公信力,吸引对绿色算力有明确需求的企业入驻。“这不仅能让‘云上智城’在承接人工智能、大模型训练等高端项目时,规避因环保合规不达标而错失合作的风险,还能依托绿色电力优势拓展高端客户资源,甚至通过绿色算力溢价服务实现额外收益。”

业内专家分析,这一试点模式的精髓在于,它不再是单一的节能技术改造,而是通过系统性的能源生态重构,将源、网、荷、储等多个要素协同起来,实现了从“被动用电”到“主动管能”的跨越。“低电价”提升了经济竞争力,“高绿电”满足了环保与品牌价值,“强算力”则奠定了产业发展的基石,三者形成的组合拳,共同构成了珠海高新区竞逐人工智能产业的核心竞争力。

改革之鉴:

从“珠海方案”到可复制的“全国样本”

珠海高新区城市级智能微电网的探索,其意义远不止于一个园区、一个项目的能源优化。它是在新质生产力呼唤新型能源体系的大背景下,一次先行先试的勇敢作答。它通过一度电一毛钱的“小切口”,做活了产业升级与绿色转型的“大文章”,为城市如何在新一轮科技产业竞争中构筑“软实力”提供了硬核支撑。

作为全国首个城市级智能微电网改革试点,这一创新实践正展现出可复制的样板价值。据透露,试点经验将首先在珠海高新区内部复制,将港湾系列园区的成功经验推广至其他园区;随后向珠海全市辐射,形成“全市一张网”的能源生态;最终向粤港澳大湾区乃至全国输出“珠海方案”。

可以预见,随着这条绿色“电力高速路”的贯通,珠海高新区收获的将不仅是电费的降低和绿电比例的提升,更是一个对高端项目更具吸引力的产业生态,是一个能源与产业深度融合、相互促进的高质量发展新范式。

在人工智能算力竞赛白热化、“双碳”目标成为城市发展必答题的当下,这场能源革命的深远影响正逐渐显现。

随着人工智能、大数据、云计算等数字技术的快速发展,算力需求呈现爆炸式增长,而算力背后是巨大的电力消耗。在这种情况下,哪个区域能够提供稳定、廉价、绿色的电力,哪个区域就能在数字经济发展中占据先机。

珠海高新区通过智能微电网建设,恰恰抓住了这一关键点。它不仅解决当前的用电问题,更为未来的产业发展铺设跑道。当其他地区还在为电力短缺、电价高昂而苦恼时,珠海已经构建起了面向数字经济的能源优势,这种优势将随着时间推移而日益凸显。

更重要的是,智能微电网代表的是一种分布式、去中心化的能源思路,这与数字经济的本质不谋而合。正如互联网打破了信息垄断一样,智能微电网也有望打破能源集中的传统格局,让每个区域、每个园区甚至每栋建筑都能成为能源的生产者和消费者。这种能源民主化趋势,将深刻改变区域的竞争规则和发展路径。

对于其他地区而言,珠海高新区的经验表明,通过前瞻性的能源布局进行能源转型,可以在区域竞争中赢得差异化优势。特别是在“双碳”目标背景下,绿色电力已成为稀缺资源,早布局、早行动的地区将获得先发优势。珠海高新区的改革行动展示了如何通过能源创新撬动产业未来。面向未来竞争,答案或许就藏在每一度电中。

随着试点项目的深入推进和经验的不断积累,珠海方案有望为更多地区提供借鉴,推动全国范围内的能源转型和产业升级。在这个过程中,珠海不仅为自己赢得了发展先机,也为中国探索高质量发展路径贡献了宝贵的地方智慧。这场始于南海之滨的能源革命,其涟漪效应才刚刚开始。

在全球能源转型与数字化转型的双重浪潮下,AI不再只是技术角逐,更演变为一场电力之战。当人工智能的算力饥渴遇上制造业的用电焦虑,一座城市该如何破局?珠海高新区以全国首个城市级智能微电网改革试点作出了回答。

上月底,由珠海市高新建设投资有限公司与广东电网能源投资有限公司共同建设的试点项目正式签约启动,旨在探索城市级智能微电网建设经验,构建“大电网保社会供电、微电网保园区供电”的多层次供电体系。

这并非简单的技术升级,而是一场关乎城市能源体系、产业竞争力乃至未来发展格局的深度转型。我们不禁要问:全国首个城市级智能微电网改革试点,为何花落珠海高新区?这个被寄予厚望的改革模式,究竟破解了哪些核心难题?它又将为全国区域能源转型与产业协同,提供一个怎样的“珠海样本”?这场静悄悄的能源革命,正以前瞻布局、创新作为,在南海之滨破冰启航。

改革之源:

以能源变革回应产业升级的“时代之问”

一座1千兆瓦的数据中心,一年要用多少电?答案令人震惊——相当于一座中等大小城市的全年耗电量。随着人工智能浪潮升温,从模型训练到计算推理,每一次算力迭代,背后都是电力系统的极限挑战。

业界正在形成一种共识:制约未来人工智能发展的关键瓶颈,已从芯片算力转向电力保障。电力,正成为AI发展的战略资源与核心基础设施。

将视野从全球拉回到珠海高新区。聚焦珠西科学城核心区建设,这里已形成半导体与集成电路、新能源与智能电网等多个百亿级产业集群,2024年规上工业总产值突破600亿元。随着珠海“云上智城”的推进和AI、人形机器人等新质生产力的培育,其对电力供应的稳定性、经济性和绿色程度提出了前所未有的高要求。

然而,传统的城市电网如同“主动脉”,虽稳定却灵活性不足,难以精准满足人工智能、集成电路等战略性新兴产业对电力“质”与“量”的极致要求。

“珠海高新区正迎来重要发展机遇期。”珠海高新区发展改革和财政金融局副局长赵才炼在接受媒体采访时,道出了能源升级的紧迫性。产业升级的内在逻辑,正驱动能源体系进行一场深刻的变革。

政策东风与技术成熟则提供了历史性窗口。2024年7月,国家三部委联合出台政策,为智能微电网建设按下“加速键”。珠海市政府积极响应,提前部署,在政府工作报告中明确在珠海高新区率先开展城市级微电网试点。

业内专家认为,珠海的选择,是一次典型的“问题导向”改革。它精准回应了“在能源约束下,如何培育和发展新质生产力”这一人工智能高速发展的时代之问。而珠海高新区的改革之举,不仅是对国家战略的积极响应,更是自身产业高质量发展的必然选择。

“改革不只是技术突破,更是机制革命。”珠海高新港湾新能源科技公司执行董事、总经理蒋敏露表示,该项目将填补从配电网到用户负荷端的规划空白,为集成电路、人工智能等关键产业提供“零波动”的韧性保障。传统电网稳定却灵活性不足,而智能微电网则可以通过分布式光伏、储能、虚拟电厂等技术的深度融合,构建起“源网荷储一体化”的柔性供电体系。

这种“大电网保社会供电、微电网保园区供电”的多层次架构,如同为城市电网构筑了一个强大的“免疫系统”,能以更高韧性、更低成本保障核心产业的用电安全,实现能源保障与产业升级的同频共振。

当前,区域竞争已进入“拼内涵”阶段,能源成本、绿电比例和供电可靠性,共同构成了营商环境的“隐形门槛”。谁能率先破解“能源焦虑”,谁就能在吸引高端产业、培育新质生产力的赛道上抢占先机。

改革之道:

“低电价+高绿电+强算力”重塑产业生态

随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,算力成为数字经济发展的底层支撑和国家的核心生产力。

当前,珠海正以“云上智城”建设为牵引,持续推进算力基础设施建设。作为珠西科学城重点改革工程,珠海高新区城市智能微电网试点项目将以“低电价+高绿电+强算力”的组合拳,成为珠海竞逐人工智能产业的关键支撑。

“‘低电价、高绿电、强算力’的组合,看似是三个独立维度,实则构成了相互赋能的‘黄金三角’。”蒋敏露告诉记者,珠海高新区城市智能微电网试点的改革之路,核心在于通过“绿电直连”与“电力互济”的双轮驱动,实现经济账与环保账的双赢。

蒋敏露表示,该项目精准匹配区域资源与需求。珠海高新区不仅拥有丰富的太阳能等清洁能源资源,还形成了半导体与集成电路、人工智能等多个百亿级产业集群,这类产业对供电质量与稳定性要求极高,而智能微电网项目将电力规划从传统配电网延伸至用户负荷端,精准满足园区企业“高用电、高稳定性”的核心需求。

与此同时,该项目创新合作机制,采用“地方国企资源+电网技术渠道优势+市场化运营”的三位一体模式,有效破解了单一主体推进的瓶颈。

项目并非技术的简单堆砌,它通过构建微电网运营管理系统,深度融合分布式光伏、储能、虚拟电厂等关键技术,将“源网荷储”一体化、“负荷为王”的概念,转化为了一个可运营、可盈利的商业模式。

“我们通过技术集成和模式创新,打破了传统能源系统‘经济’与‘环保’往往对立的困局,实现了降本增效与绿色转型的协同共赢,最多可降低企业用电成本0.1元/度。”蒋敏露说。

这“一毛钱”的降幅从何而来?蒋敏露解析道,储能削峰填谷是首要路径——在电价低谷时段储存低价电能,在用电高峰时段释放替代高价网电;分布式光伏供电则直接利用太阳能发电,以低成本绿电替代部分网电采购;电力交易优化通过智能系统参与市场交易,制定最优购电方案。

在香山路沿线园区试点,采用“分布式光储+电力交易”模式,计划建设9.3MW光伏和50MWh储能。项目满负荷后年用电量约1亿度,预计年供绿电1000万度,通过储能调峰提供3000万度优化电量。

具体到企业收益,蒋敏露算了一笔明细账:“以300P的算力中心为例,年用电量约800万度,电费约720万元。若通过微电网运营管理系统接入和改造可降低用电成本0.1元/度,年节省电费约80万元。”

按照这个比例,对于更大规模的算力中心,节省费用将呈几何级增长。这看似微小的“一毛钱”,面对人工智能算力中心动辄上亿度的年耗电量,将汇聚成千万级的成本优势。

除了真金白银的节省外,年供千万度的绿电更带来了显著的“绿色溢价”。蒋敏露指出,绿电是“云上智城”获得“绿色数据中心”认证的关键支撑,能显著提升其品牌公信力,吸引对绿色算力有明确需求的企业入驻。“这不仅能让‘云上智城’在承接人工智能、大模型训练等高端项目时,规避因环保合规不达标而错失合作的风险,还能依托绿色电力优势拓展高端客户资源,甚至通过绿色算力溢价服务实现额外收益。”

业内专家分析,这一试点模式的精髓在于,它不再是单一的节能技术改造,而是通过系统性的能源生态重构,将源、网、荷、储等多个要素协同起来,实现了从“被动用电”到“主动管能”的跨越。“低电价”提升了经济竞争力,“高绿电”满足了环保与品牌价值,“强算力”则奠定了产业发展的基石,三者形成的组合拳,共同构成了珠海高新区竞逐人工智能产业的核心竞争力。

改革之鉴:

从“珠海方案”到可复制的“全国样本”

珠海高新区城市级智能微电网的探索,其意义远不止于一个园区、一个项目的能源优化。它是在新质生产力呼唤新型能源体系的大背景下,一次先行先试的勇敢作答。它通过一度电一毛钱的“小切口”,做活了产业升级与绿色转型的“大文章”,为城市如何在新一轮科技产业竞争中构筑“软实力”提供了硬核支撑。

作为全国首个城市级智能微电网改革试点,这一创新实践正展现出可复制的样板价值。据透露,试点经验将首先在珠海高新区内部复制,将港湾系列园区的成功经验推广至其他园区;随后向珠海全市辐射,形成“全市一张网”的能源生态;最终向粤港澳大湾区乃至全国输出“珠海方案”。

可以预见,随着这条绿色“电力高速路”的贯通,珠海高新区收获的将不仅是电费的降低和绿电比例的提升,更是一个对高端项目更具吸引力的产业生态,是一个能源与产业深度融合、相互促进的高质量发展新范式。

在人工智能算力竞赛白热化、“双碳”目标成为城市发展必答题的当下,这场能源革命的深远影响正逐渐显现。

随着人工智能、大数据、云计算等数字技术的快速发展,算力需求呈现爆炸式增长,而算力背后是巨大的电力消耗。在这种情况下,哪个区域能够提供稳定、廉价、绿色的电力,哪个区域就能在数字经济发展中占据先机。

珠海高新区通过智能微电网建设,恰恰抓住了这一关键点。它不仅解决当前的用电问题,更为未来的产业发展铺设跑道。当其他地区还在为电力短缺、电价高昂而苦恼时,珠海已经构建起了面向数字经济的能源优势,这种优势将随着时间推移而日益凸显。

更重要的是,智能微电网代表的是一种分布式、去中心化的能源思路,这与数字经济的本质不谋而合。正如互联网打破了信息垄断一样,智能微电网也有望打破能源集中的传统格局,让每个区域、每个园区甚至每栋建筑都能成为能源的生产者和消费者。这种能源民主化趋势,将深刻改变区域的竞争规则和发展路径。

对于其他地区而言,珠海高新区的经验表明,通过前瞻性的能源布局进行能源转型,可以在区域竞争中赢得差异化优势。特别是在“双碳”目标背景下,绿色电力已成为稀缺资源,早布局、早行动的地区将获得先发优势。珠海高新区的改革行动展示了如何通过能源创新撬动产业未来。面向未来竞争,答案或许就藏在每一度电中。

随着试点项目的深入推进和经验的不断积累,珠海方案有望为更多地区提供借鉴,推动全国范围内的能源转型和产业升级。在这个过程中,珠海不仅为自己赢得了发展先机,也为中国探索高质量发展路径贡献了宝贵的地方智慧。这场始于南海之滨的能源革命,其涟漪效应才刚刚开始。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论