施展华

2025-11-17 12:27

施展华

2025-11-17 12:27

11月15日至17日,第七届中国教育创新成果公益博览会在珠海国际会展中心举行。展会期间,珠海展区内人流涌动、氛围热烈,各展位前围满了参观者,纷纷驻足细看、交流咨询,兴致十足。此次珠海集中展示了53项教育综合改革成果和9项科学教育成果,这些经过三年以上实践打磨的优秀成果,涵盖教育综合改革、科学教育等多个领域,均斩获市级及以上教育教学成果奖,鲜活多元的内容吸引了大批观众打卡了解。

在珠海市香洲区凤凰幼儿园展位前,一座体量不小的“幼儿园戏剧主题游戏公园”复刻模型格外吸睛,成为展区内备受关注的亮点。这款模型完整还原了园所户外真实栈道的形态——实景中,上层可开展互动游戏,下层供孩子穿梭玩耍,模型表面点缀着京剧小人装饰与幼儿绘画,旁边播放的制作视频直观呈现出它的构建过程。

“这些作品都是小朋友自己动手做的,我们只提供材料和技术支持。”该园教师伍文颖告诉记者,项目历时一个多月,小中大班幼儿一同参与,木材由师幼共同收集切割;用纽扣指代攀爬架的设计更是孩子们的突发奇想,满是童真创意。这款模型不仅还原了游戏设施,更藏着孩子们分工协作、锻炼社交与审美能力的成长轨迹,生动诠释了幼儿园游戏化教学的理念。

另一边,斗门区乾务镇五山中心小学的“装泥鱼”非遗课程展位前,一串串竹篾编织的泥鱼笼错落悬挂,吸引参观者纷纷伸手触摸这些纹理精巧的传统渔具。作为课程代表,该校学生陈睿聪熟练地演示着泥鱼笼的使用方法:“泥鱼表皮光滑,很难徒手捕捉。我们把鱼笼折叠后对准它的洞口,泥鱼钻进去就无法逃脱,最后将鱼笼展开,就能把捕获的泥鱼统一收集起来了。”现场展示的泥鱼笼均由学生手工编织,耗时不短,却在潜移默化中培养了大家的动手能力,依托校内传承基地,这门古老技艺正在校园里代代相传。

他告诉记者,学校自2015年起开设这门课程,专门聘请当地“装泥鱼”技艺传承人黄国富进校指导大家编织鱼笼、实操技艺。值得一提的是,这门源于斗门乾务镇的民俗技艺,早在2011年就被列入第三批国家级非物质文化遗产名录,而该校也凭借这一特色课程,于2021年被教育部认定为第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校。

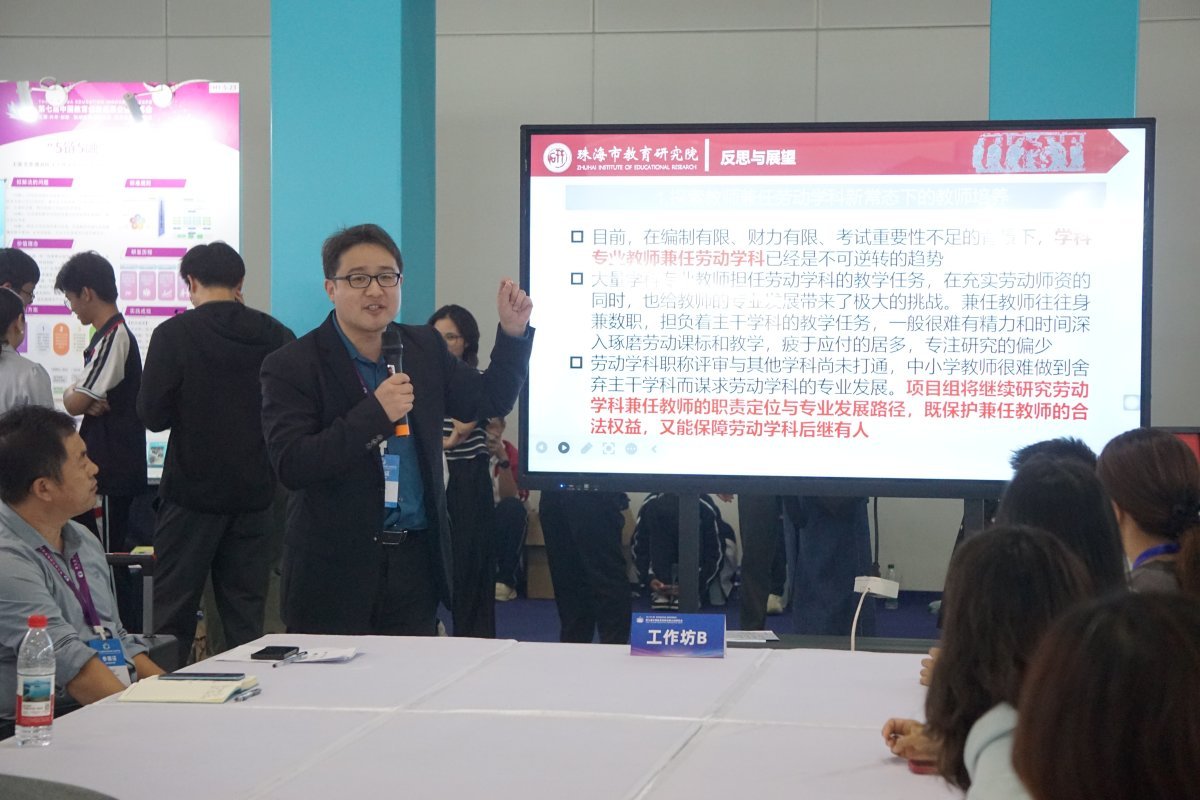

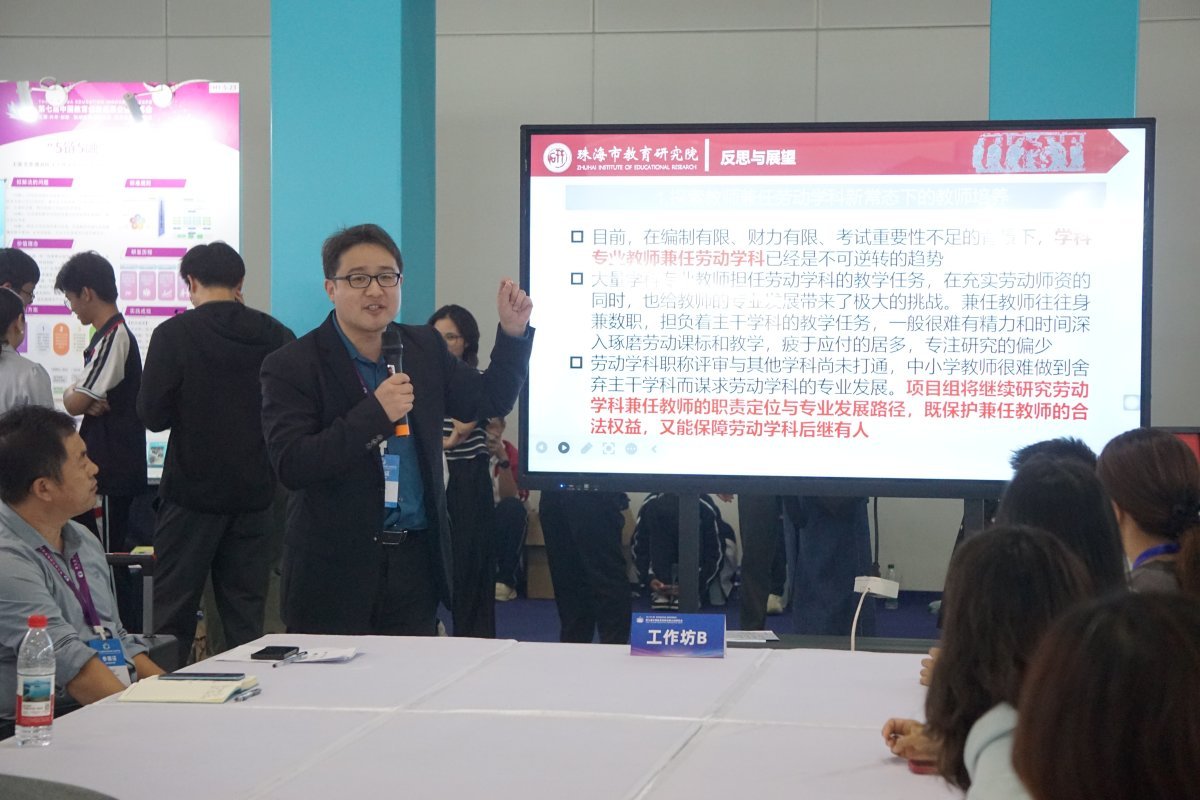

记者现场观察到,中小学劳动教育展位同样人气不俗。“我们的劳动课不局限于扫地、擦桌等基础劳动,还融入了整理收纳、健康饮食制作、阳台绿植种植等贴近生活的内容,不少孩子课后会主动对照家校劳动清单,和家长一起完成家务打卡。”香洲区第二十一小学教师杨睿鹏现场分享的生活化劳动课程,让不少观众眼前一亮。

他介绍道,自2018年劳动课独立设置后,珠海围绕日常劳动、生产劳动、服务性劳动三大领域,构建起“2111”课程体系,涵盖劳动清单、项目库等核心内容,其中奶茶制作、营养早餐搭配等课程深受学生喜爱,部分学校还专门配套了设施齐全的专用劳动教室。

杨睿鹏提到,课程实施以来,学生的劳动兴趣明显提升,主动承担家务的孩子变多了,电子产品使用时间也相应减少,家长们普遍反馈孩子在劳动中收获了满满的成就感。同时,劳动课巧妙融合了数学、语文、美术等多学科知识,在实践中助力学生综合素养提升。目前,珠海正通过评选优秀课程资源持续收集各校实践经验,未来将推动更多实用又有趣的劳动课落地校园,让孩子们在动手实践中养成劳动习惯、实现全面成长。

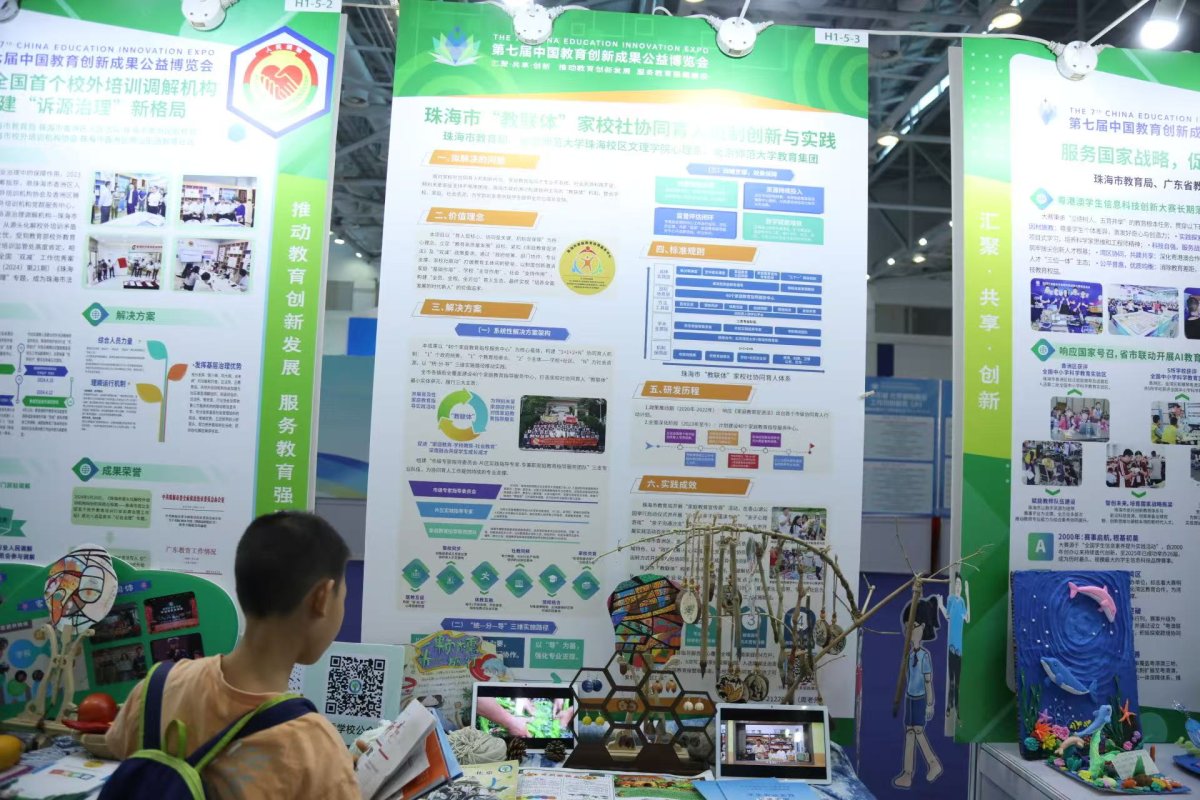

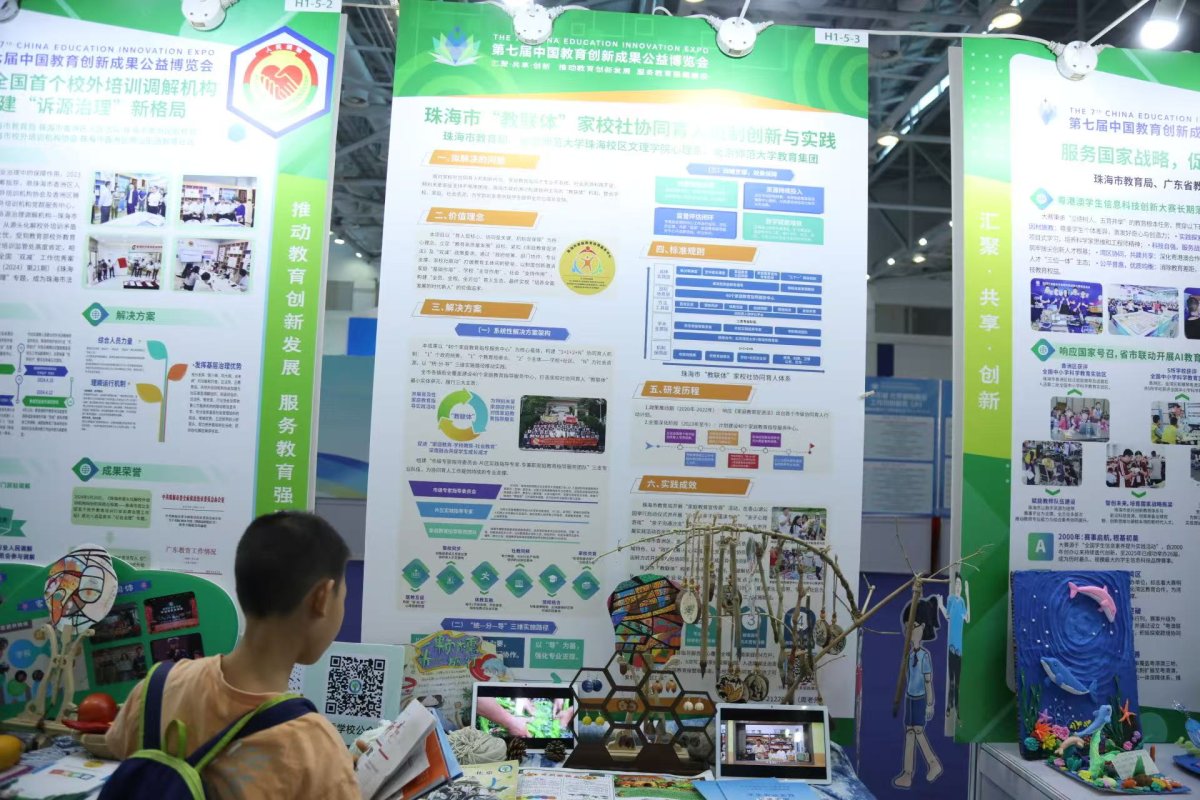

据悉,此次参展的成果中,珠海市“教联体”家校社协同育人机制、孤独症学生情绪能力培养两项实践进入教博会最高奖SERVE奖终审候选名单,前者为家校社共育提供了可复制的珠海方案,后者用专业与温度守护特殊儿童成长。此外,展区内设置了多个互动体验区,不少家长带着孩子共同参与,在沉浸式体验中近距离感受珠海教育的创新活力,也切实体会其特色与温度。

11月15日至17日,第七届中国教育创新成果公益博览会在珠海国际会展中心举行。展会期间,珠海展区内人流涌动、氛围热烈,各展位前围满了参观者,纷纷驻足细看、交流咨询,兴致十足。此次珠海集中展示了53项教育综合改革成果和9项科学教育成果,这些经过三年以上实践打磨的优秀成果,涵盖教育综合改革、科学教育等多个领域,均斩获市级及以上教育教学成果奖,鲜活多元的内容吸引了大批观众打卡了解。

在珠海市香洲区凤凰幼儿园展位前,一座体量不小的“幼儿园戏剧主题游戏公园”复刻模型格外吸睛,成为展区内备受关注的亮点。这款模型完整还原了园所户外真实栈道的形态——实景中,上层可开展互动游戏,下层供孩子穿梭玩耍,模型表面点缀着京剧小人装饰与幼儿绘画,旁边播放的制作视频直观呈现出它的构建过程。

“这些作品都是小朋友自己动手做的,我们只提供材料和技术支持。”该园教师伍文颖告诉记者,项目历时一个多月,小中大班幼儿一同参与,木材由师幼共同收集切割;用纽扣指代攀爬架的设计更是孩子们的突发奇想,满是童真创意。这款模型不仅还原了游戏设施,更藏着孩子们分工协作、锻炼社交与审美能力的成长轨迹,生动诠释了幼儿园游戏化教学的理念。

另一边,斗门区乾务镇五山中心小学的“装泥鱼”非遗课程展位前,一串串竹篾编织的泥鱼笼错落悬挂,吸引参观者纷纷伸手触摸这些纹理精巧的传统渔具。作为课程代表,该校学生陈睿聪熟练地演示着泥鱼笼的使用方法:“泥鱼表皮光滑,很难徒手捕捉。我们把鱼笼折叠后对准它的洞口,泥鱼钻进去就无法逃脱,最后将鱼笼展开,就能把捕获的泥鱼统一收集起来了。”现场展示的泥鱼笼均由学生手工编织,耗时不短,却在潜移默化中培养了大家的动手能力,依托校内传承基地,这门古老技艺正在校园里代代相传。

他告诉记者,学校自2015年起开设这门课程,专门聘请当地“装泥鱼”技艺传承人黄国富进校指导大家编织鱼笼、实操技艺。值得一提的是,这门源于斗门乾务镇的民俗技艺,早在2011年就被列入第三批国家级非物质文化遗产名录,而该校也凭借这一特色课程,于2021年被教育部认定为第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校。

记者现场观察到,中小学劳动教育展位同样人气不俗。“我们的劳动课不局限于扫地、擦桌等基础劳动,还融入了整理收纳、健康饮食制作、阳台绿植种植等贴近生活的内容,不少孩子课后会主动对照家校劳动清单,和家长一起完成家务打卡。”香洲区第二十一小学教师杨睿鹏现场分享的生活化劳动课程,让不少观众眼前一亮。

他介绍道,自2018年劳动课独立设置后,珠海围绕日常劳动、生产劳动、服务性劳动三大领域,构建起“2111”课程体系,涵盖劳动清单、项目库等核心内容,其中奶茶制作、营养早餐搭配等课程深受学生喜爱,部分学校还专门配套了设施齐全的专用劳动教室。

杨睿鹏提到,课程实施以来,学生的劳动兴趣明显提升,主动承担家务的孩子变多了,电子产品使用时间也相应减少,家长们普遍反馈孩子在劳动中收获了满满的成就感。同时,劳动课巧妙融合了数学、语文、美术等多学科知识,在实践中助力学生综合素养提升。目前,珠海正通过评选优秀课程资源持续收集各校实践经验,未来将推动更多实用又有趣的劳动课落地校园,让孩子们在动手实践中养成劳动习惯、实现全面成长。

据悉,此次参展的成果中,珠海市“教联体”家校社协同育人机制、孤独症学生情绪能力培养两项实践进入教博会最高奖SERVE奖终审候选名单,前者为家校社共育提供了可复制的珠海方案,后者用专业与温度守护特殊儿童成长。此外,展区内设置了多个互动体验区,不少家长带着孩子共同参与,在沉浸式体验中近距离感受珠海教育的创新活力,也切实体会其特色与温度。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论