余沁霖

2025-11-17 21:42

余沁霖

2025-11-17 21:42

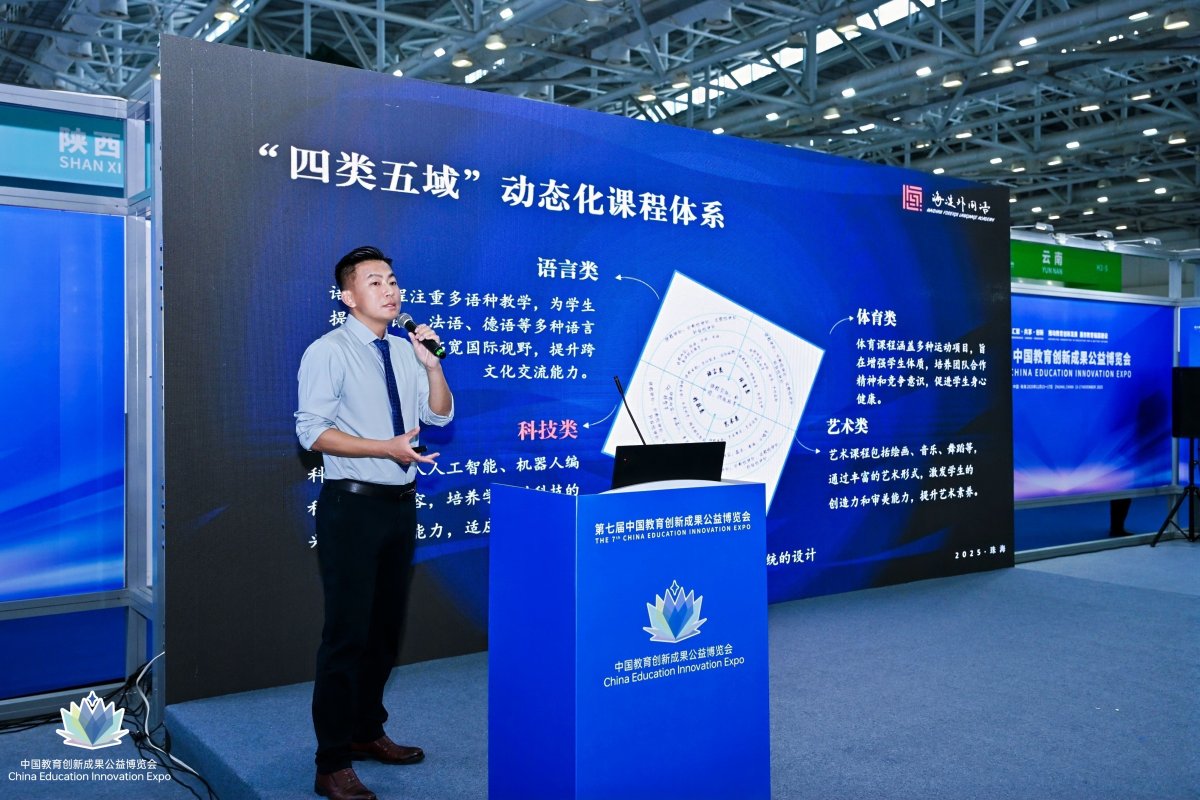

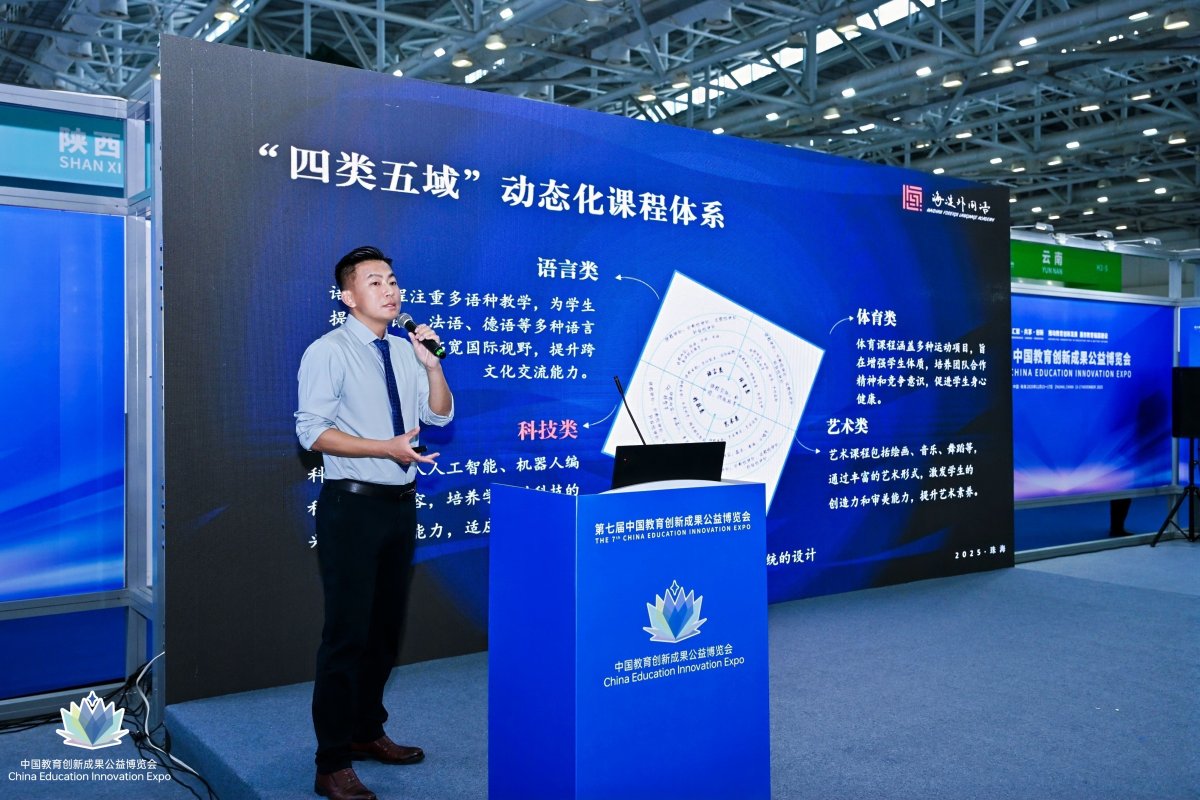

“课后服务不是‘看管’,而是课程。”在第七届中国教育创新成果公益博览会“躬耕教坛·强国有我”教师讲坛上,北京市海淀外国语实验学校教科研主任于学清这句话,引发不少与会者的共鸣。

于学清所在的海淀外国语实验学校,将课后服务置于“大课程观”之下,构建起“三层四类五域”的课后服务课程体系,并与国家课程、地方课程及校本课程统筹设计,使之成为学校的“金名片”。他在讲坛中强调,课后服务若只停留在“托管”层面,就失去了教育的深层价值。

论坛结束后,记者在会场旁与他进一步交流。于学清坦言,尽管课后服务已成为教育政策的重要组成部分,但在不少地区仍处于“有形式无内容”的阶段。

在交流中,于学清展现出对全国各地教育实践的敏锐观察。他特别提到广西以“山歌”为基础构建声乐课程、新疆依托民族特色开发课程、广东深耕岭南文化等案例。“这些成果之所以打动人,不是因为规模大,而是因为它们真正扎根于地方土壤。”他说,“教育不能变成简单的复制,而要找到属于自己的根脉。”

作为科技教师出身的教研员,于学清对“创新”有着务实的理解。“我觉得这届教博会的主题非常好,‘汇聚分享创新’,最终我们的落脚点都是为了创新。”他认为,真正的创新不是标新立异,而是在扎实的实践中逐步生长。他以学校的课后服务课程为例,强调其“从无到有、从有到优、从优到精”的渐进过程,“教育没有捷径,只有一步步深耕”。

谈及首次参加教博会的感受,于学清表示,这次经历让他看到全国教育改革的丰富样态。“每项成果都体现了学校的教育生态和地方的战略选择,说明我们的教育正在从规模化走向深化。”

从讲坛到访谈,于学清以其扎实的实践、清晰的逻辑与冷静的观察,展现了一名一线教师在热潮中的定力。而他与众多教育同行者的探索,也正为教育的高质量发展注入持久而坚实的力量。

“课后服务不是‘看管’,而是课程。”在第七届中国教育创新成果公益博览会“躬耕教坛·强国有我”教师讲坛上,北京市海淀外国语实验学校教科研主任于学清这句话,引发不少与会者的共鸣。

于学清所在的海淀外国语实验学校,将课后服务置于“大课程观”之下,构建起“三层四类五域”的课后服务课程体系,并与国家课程、地方课程及校本课程统筹设计,使之成为学校的“金名片”。他在讲坛中强调,课后服务若只停留在“托管”层面,就失去了教育的深层价值。

论坛结束后,记者在会场旁与他进一步交流。于学清坦言,尽管课后服务已成为教育政策的重要组成部分,但在不少地区仍处于“有形式无内容”的阶段。

在交流中,于学清展现出对全国各地教育实践的敏锐观察。他特别提到广西以“山歌”为基础构建声乐课程、新疆依托民族特色开发课程、广东深耕岭南文化等案例。“这些成果之所以打动人,不是因为规模大,而是因为它们真正扎根于地方土壤。”他说,“教育不能变成简单的复制,而要找到属于自己的根脉。”

作为科技教师出身的教研员,于学清对“创新”有着务实的理解。“我觉得这届教博会的主题非常好,‘汇聚分享创新’,最终我们的落脚点都是为了创新。”他认为,真正的创新不是标新立异,而是在扎实的实践中逐步生长。他以学校的课后服务课程为例,强调其“从无到有、从有到优、从优到精”的渐进过程,“教育没有捷径,只有一步步深耕”。

谈及首次参加教博会的感受,于学清表示,这次经历让他看到全国教育改革的丰富样态。“每项成果都体现了学校的教育生态和地方的战略选择,说明我们的教育正在从规模化走向深化。”

从讲坛到访谈,于学清以其扎实的实践、清晰的逻辑与冷静的观察,展现了一名一线教师在热潮中的定力。而他与众多教育同行者的探索,也正为教育的高质量发展注入持久而坚实的力量。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论