甘丰恺

2025-08-12 01:48

甘丰恺

2025-08-12 01:48

如今的金湾区三灶莲塘湾,海风拂起游人的衣角,笑声让海浪变得浪漫,一如88年前那个闲适的夏天——直到一支日寇舰队的到来,打破了本该平静的一切。

1937年8月,一支日寇先遣队从台湾省出发入侵南粤沿海,迅速占领了荷包岛、高栏岛,并在不久之后登陆三灶岛南岸,在此选址建立华南地区最大的海陆空军事基地。

登陆之后,日寇在这片土地上进行了惨绝人寰的抢夺与屠戮,开展一系列奴性教育与新殖民侵略,其刻下难以磨灭的血色伤痕,让无数三灶人拼尽一生也无法治愈,徒留遗迹警示后来者:勿忘!勿忘!

山海烽烟起

三灶民众自发组建抗日自卫队

走进金湾区博物馆,这里陈列的一张绘制于1930年的《三灶墟》地图,详细描绘了三灶岛的地理、水文、码头等信息。在“七七事变”之后,这张地图成为了日寇侵略三灶岛的导引图。

“它的存在证明了一个无可争辩的事实——日寇对三灶岛的觊觎由来已久,预谋侵略中国华南地区的野心由来已久。”多年潜心研究珠海抗日战争史的金湾区政协委员刘昌言介绍道。

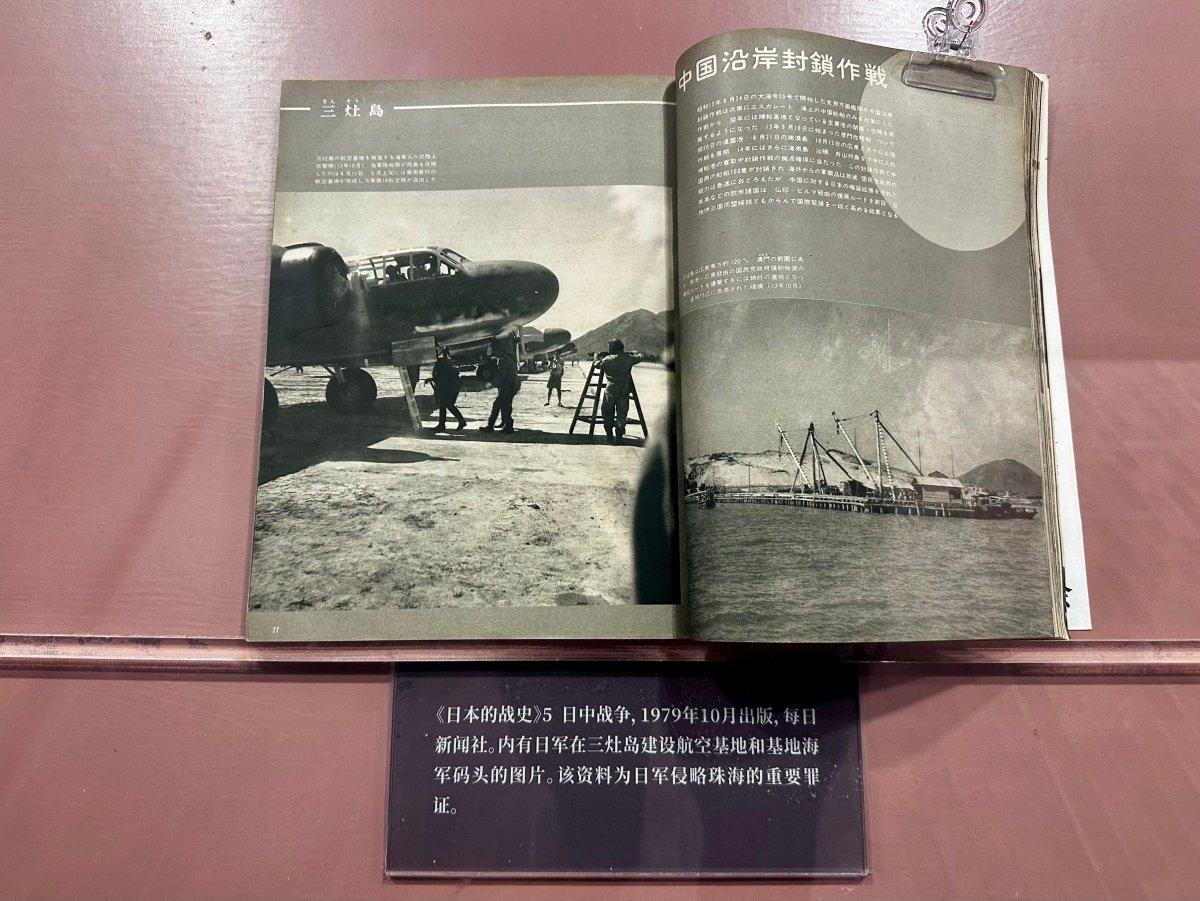

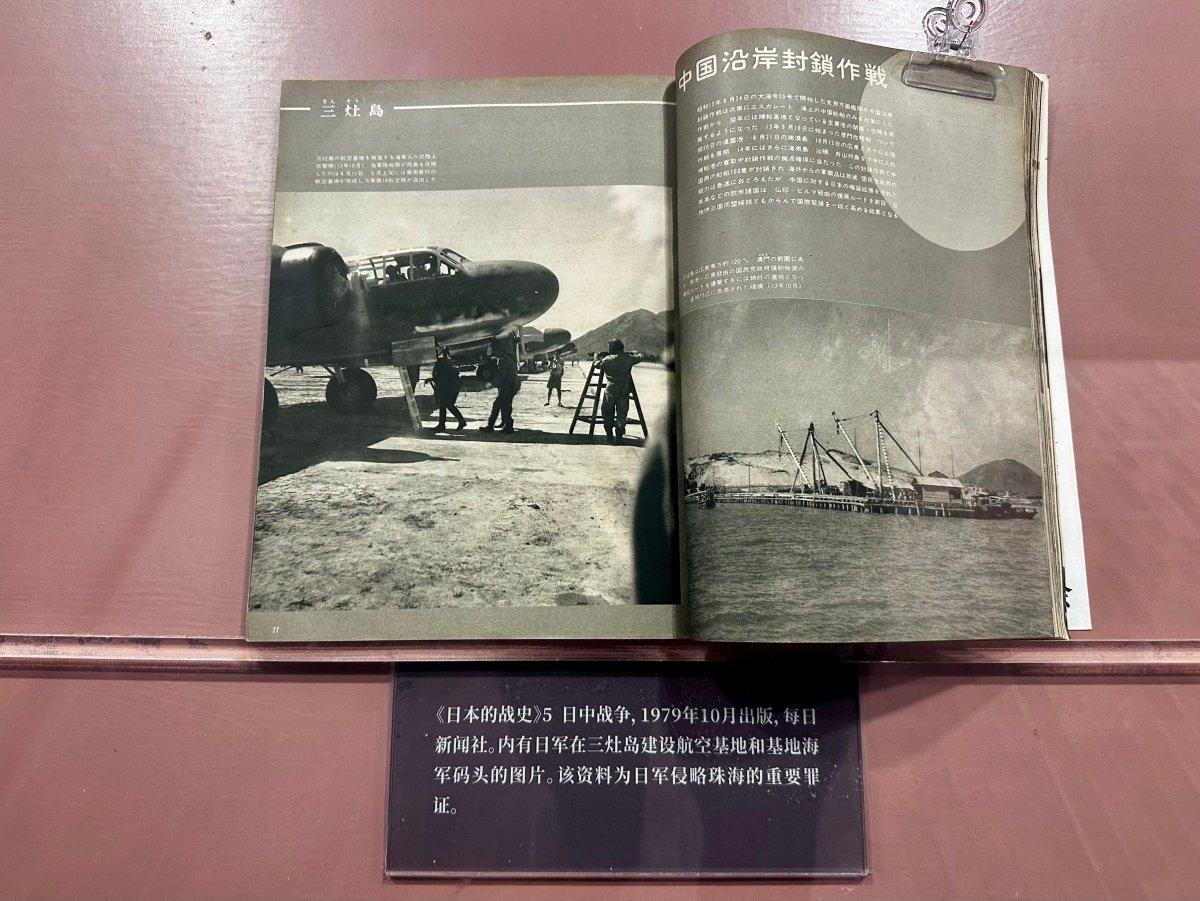

彼时,日寇通过地图发现三灶岛南部,也就是今天珠海机场所在地,背山面海、易守难攻。1938年,日军从朝鲜以及中国台湾省和三灶当地,抓来大批民工在此修筑机场,并在三灶全岛布设哨岗,监控全岛居民动态,禁止渔民下海捕鱼。

趁着日寇立足未稳,三灶民众迅速组建了抗日游击队。1938年3月,游击队从大霖岛方向进攻未果;4月,本岛居民吴发组织敢死队,夜袭定家湾盘古庙日军岗哨,杀死多名日寇,并缴获了大批武器弹药。

现存珠海博物馆的日寇墓碑,真实记载了游击队的英勇壮举。三灶人民奋起反抗的事迹,迅速在粤港澳地区流传,激发了华南民众的抗日热情。

血色染青山

无辜百姓惨遭日军无差别杀戮

短暂的胜利之后,随之而来却是日寇的疯狂报复。1938年4月12日,以肃清游击队为由,日寇连续三天进行报复式“扫荡”——实施杀光、抢光、烧光的“三光”政策,血洗三灶岛上的36条村庄。

一场惨绝人寰的大屠杀开始了。首日,日寇在三灶北部先以发良民证为诱饵,将居民集合在一起,后来则直接以武力胁迫方式,从月堂、鱼弄、雅墩等村子抓来400多人,关押在鱼弄村的关家祠内。

幸存者蔡槐回忆道,当时日军在祠堂门口挖了大坑,将祠堂里面的人枪杀后,全部就地填埋并焚烧。蔡槐挣脱了束缚,趁乱逃进芦苇丛中逃过一劫。然而那个血色的傍晚,一直如恶梦缠绕着他直至百岁高龄也无法忘却。

其后两日,日寇大批出动,见人就杀、见房就烧,甚至出动飞机进行扫射和轰炸,上表、草堂等村庄化为一片火海,不少居民听闻风声连夜逃往山上,还有部分人冒死突破封锁逃往横琴、澳门。

据日本学者蒲丰彦考证,在这段时间里全岛2800多名居民惨遭杀戮,制造了惨无人道的三灶惨案。除此之外,修建机场的大部分劳工也惨遭毒手。在“七七事变”前,全岛原有居民1.2万人,日寇占领后仅剩南部村庄1800多人与北部山里约500人。

铁证不容辩

后人返回三灶建千人坟万人坟

走访位于海澄村的日军地堡,刘昌言说起另一段往事。当时,日寇在机场外树起了“新长崎”的牌子,并引入日本移民设立“冲绳村”,要求全岛居民讲日语。“这场屠杀的本质是种族灭绝,是为了更好地推行奴性管理。”刘昌言表示。

此外,他们还占用了位于海澄村的就业堂洋楼,用作“大日本联合陆战队本部”。值得一提的是,日寇高官在楼前的合影盖有“不许可”戳印,相片不得对外公开。

然而,这种试图掩盖战争罪行的做法,只是掩耳盗铃。日寇在机场周边修建并留存的地堡、防空洞、慰安所、日语学堂等设施,成为日寇侵略罪行的无声铁证。

1945年,日本战败无条件投降。在“三·一三大屠杀”多年之后,出走的三灶居民才得以回到了家乡,但曾经美好的家园早已物是人非。

1948年,由海外华侨与港澳同胞集资,人们在上茅田村埋葬被日军杀害同胞的骸骨并修建坟冢,1979年迁葬至竹沥山下,命名“万人坟”。

1949年,在鱼弄村,幸存群众把遇难者遗骸集中埋葬,并由海外华侨、港澳同胞、村民出资修建墓台、祭台、纪念碑等设施,命名“千人坟”。

这些曾经生活在三灶的人们,已经永远安息于这片土地。不知道他们是否曾经畅想过这样的一个夏天——海风拂起游人的衣角,笑声让海浪变得浪漫。如此平静美好,只是换了人间。日本侵华罪行罄竹难书,对中华民族造成的沉重灾难,永远不应忘记。

如今的金湾区三灶莲塘湾,海风拂起游人的衣角,笑声让海浪变得浪漫,一如88年前那个闲适的夏天——直到一支日寇舰队的到来,打破了本该平静的一切。

1937年8月,一支日寇先遣队从台湾省出发入侵南粤沿海,迅速占领了荷包岛、高栏岛,并在不久之后登陆三灶岛南岸,在此选址建立华南地区最大的海陆空军事基地。

登陆之后,日寇在这片土地上进行了惨绝人寰的抢夺与屠戮,开展一系列奴性教育与新殖民侵略,其刻下难以磨灭的血色伤痕,让无数三灶人拼尽一生也无法治愈,徒留遗迹警示后来者:勿忘!勿忘!

山海烽烟起

三灶民众自发组建抗日自卫队

走进金湾区博物馆,这里陈列的一张绘制于1930年的《三灶墟》地图,详细描绘了三灶岛的地理、水文、码头等信息。在“七七事变”之后,这张地图成为了日寇侵略三灶岛的导引图。

“它的存在证明了一个无可争辩的事实——日寇对三灶岛的觊觎由来已久,预谋侵略中国华南地区的野心由来已久。”多年潜心研究珠海抗日战争史的金湾区政协委员刘昌言介绍道。

彼时,日寇通过地图发现三灶岛南部,也就是今天珠海机场所在地,背山面海、易守难攻。1938年,日军从朝鲜以及中国台湾省和三灶当地,抓来大批民工在此修筑机场,并在三灶全岛布设哨岗,监控全岛居民动态,禁止渔民下海捕鱼。

趁着日寇立足未稳,三灶民众迅速组建了抗日游击队。1938年3月,游击队从大霖岛方向进攻未果;4月,本岛居民吴发组织敢死队,夜袭定家湾盘古庙日军岗哨,杀死多名日寇,并缴获了大批武器弹药。

现存珠海博物馆的日寇墓碑,真实记载了游击队的英勇壮举。三灶人民奋起反抗的事迹,迅速在粤港澳地区流传,激发了华南民众的抗日热情。

血色染青山

无辜百姓惨遭日军无差别杀戮

短暂的胜利之后,随之而来却是日寇的疯狂报复。1938年4月12日,以肃清游击队为由,日寇连续三天进行报复式“扫荡”——实施杀光、抢光、烧光的“三光”政策,血洗三灶岛上的36条村庄。

一场惨绝人寰的大屠杀开始了。首日,日寇在三灶北部先以发良民证为诱饵,将居民集合在一起,后来则直接以武力胁迫方式,从月堂、鱼弄、雅墩等村子抓来400多人,关押在鱼弄村的关家祠内。

幸存者蔡槐回忆道,当时日军在祠堂门口挖了大坑,将祠堂里面的人枪杀后,全部就地填埋并焚烧。蔡槐挣脱了束缚,趁乱逃进芦苇丛中逃过一劫。然而那个血色的傍晚,一直如恶梦缠绕着他直至百岁高龄也无法忘却。

其后两日,日寇大批出动,见人就杀、见房就烧,甚至出动飞机进行扫射和轰炸,上表、草堂等村庄化为一片火海,不少居民听闻风声连夜逃往山上,还有部分人冒死突破封锁逃往横琴、澳门。

据日本学者蒲丰彦考证,在这段时间里全岛2800多名居民惨遭杀戮,制造了惨无人道的三灶惨案。除此之外,修建机场的大部分劳工也惨遭毒手。在“七七事变”前,全岛原有居民1.2万人,日寇占领后仅剩南部村庄1800多人与北部山里约500人。

铁证不容辩

后人返回三灶建千人坟万人坟

走访位于海澄村的日军地堡,刘昌言说起另一段往事。当时,日寇在机场外树起了“新长崎”的牌子,并引入日本移民设立“冲绳村”,要求全岛居民讲日语。“这场屠杀的本质是种族灭绝,是为了更好地推行奴性管理。”刘昌言表示。

此外,他们还占用了位于海澄村的就业堂洋楼,用作“大日本联合陆战队本部”。值得一提的是,日寇高官在楼前的合影盖有“不许可”戳印,相片不得对外公开。

然而,这种试图掩盖战争罪行的做法,只是掩耳盗铃。日寇在机场周边修建并留存的地堡、防空洞、慰安所、日语学堂等设施,成为日寇侵略罪行的无声铁证。

1945年,日本战败无条件投降。在“三·一三大屠杀”多年之后,出走的三灶居民才得以回到了家乡,但曾经美好的家园早已物是人非。

1948年,由海外华侨与港澳同胞集资,人们在上茅田村埋葬被日军杀害同胞的骸骨并修建坟冢,1979年迁葬至竹沥山下,命名“万人坟”。

1949年,在鱼弄村,幸存群众把遇难者遗骸集中埋葬,并由海外华侨、港澳同胞、村民出资修建墓台、祭台、纪念碑等设施,命名“千人坟”。

这些曾经生活在三灶的人们,已经永远安息于这片土地。不知道他们是否曾经畅想过这样的一个夏天——海风拂起游人的衣角,笑声让海浪变得浪漫。如此平静美好,只是换了人间。日本侵华罪行罄竹难书,对中华民族造成的沉重灾难,永远不应忘记。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论